- Botero esculturas (1998)

- Salmona (1998)

- El sabor de Colombia (1994)

- Wayuú. Cultura del desierto colombiano (1998)

- Semana Santa en Popayán (1999)

- Cartagena de siempre (1992)

- Palacio de las Garzas (1999)

- Juan Montoya (1998)

- Aves de Colombia. Grabados iluminados del Siglo XVIII (1993)

- Alta Colombia. El esplendor de la montaña (1996)

- Artefactos. Objetos artesanales de Colombia (1992)

- Carros. El automovil en Colombia (1995)

- Espacios Comerciales. Colombia (1994)

- Cerros de Bogotá (2000)

- El Terremoto de San Salvador. Narración de un superviviente (2001)

- Manolo Valdés. La intemporalidad del arte (1999)

- Casa de Hacienda. Arquitectura en el campo colombiano (1997)

- Fiestas. Celebraciones y Ritos de Colombia (1995)

- Costa Rica. Pura Vida (2001)

- Luis Restrepo. Arquitectura (2001)

- Ana Mercedes Hoyos. Palenque (2001)

- La Moneda en Colombia (2001)

- Jardines de Colombia (1996)

- Una jornada en Macondo (1995)

- Retratos (1993)

- Atavíos. Raíces de la moda colombiana (1996)

- La ruta de Humboldt. Colombia - Venezuela (1994)

- Trópico. Visiones de la naturaleza colombiana (1997)

- Herederos de los Incas (1996)

- Casa Moderna. Medio siglo de arquitectura doméstica colombiana (1996)

- Bogotá desde el aire (1994)

- La vida en Colombia (1994)

- Casa Republicana. La bella época en Colombia (1995)

- Selva húmeda de Colombia (1990)

- Richter (1997)

- Por nuestros niños. Programas para su Proteccion y Desarrollo en Colombia (1990)

- Mariposas de Colombia (1991)

- Colombia tierra de flores (1990)

- Los países andinos desde el satélite (1995)

- Deliciosas frutas tropicales (1990)

- Arrecifes del Caribe (1988)

- Casa campesina. Arquitectura vernácula de Colombia (1993)

- Páramos (1988)

- Manglares (1989)

- Señor Ladrillo (1988)

- La última muerte de Wozzeck (2000)

- Historia del Café de Guatemala (2001)

- Casa Guatemalteca (1999)

- Silvia Tcherassi (2002)

- Ana Mercedes Hoyos. Retrospectiva (2002)

- Francisco Mejía Guinand (2002)

- Aves del Llano (1992)

- El año que viene vuelvo (1989)

- Museos de Bogotá (1989)

- El arte de la cocina japonesa (1996)

- Botero Dibujos (1999)

- Colombia Campesina (1989)

- Conflicto amazónico. 1932-1934 (1994)

- Débora Arango. Museo de Arte Moderno de Medellín (1986)

- La Sabana de Bogotá (1988)

- Casas de Embajada en Washington D.C. (2004)

- XVI Bienal colombiana de Arquitectura 1998 (1998)

- Visiones del Siglo XX colombiano. A través de sus protagonistas ya muertos (2003)

- Río Bogotá (1985)

- Jacanamijoy (2003)

- Álvaro Barrera. Arquitectura y Restauración (2003)

- Campos de Golf en Colombia (2003)

- Cartagena de Indias. Visión panorámica desde el aire (2003)

- Guadua. Arquitectura y Diseño (2003)

- Enrique Grau. Homenaje (2003)

- Mauricio Gómez. Con la mano izquierda (2003)

- Ignacio Gómez Jaramillo (2003)

- Tesoros del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 350 años (2003)

- Manos en el arte colombiano (2003)

- Historia de la Fotografía en Colombia. Museo de Arte Moderno de Bogotá (1983)

- Arenas Betancourt. Un realista más allá del tiempo (1986)

- Los Figueroa. Aproximación a su época y a su pintura (1986)

- Andrés de Santa María (1985)

- Ricardo Gómez Campuzano (1987)

- El encanto de Bogotá (1987)

- Manizales de ayer. Album de fotografías (1987)

- Ramírez Villamizar. Museo de Arte Moderno de Bogotá (1984)

- La transformación de Bogotá (1982)

- Las fronteras azules de Colombia (1985)

- Botero en el Museo Nacional de Colombia. Nueva donación 2004 (2004)

- Gonzalo Ariza. Pinturas (1978)

- Grau. El pequeño viaje del Barón Von Humboldt (1977)

- Bogotá Viva (2004)

- Albergues del Libertador en Colombia. Banco de la República (1980)

- El Rey triste (1980)

- Gregorio Vásquez (1985)

- Ciclovías. Bogotá para el ciudadano (1983)

- Negret escultor. Homenaje (2004)

- Mefisto. Alberto Iriarte (2004)

- Suramericana. 60 Años de compromiso con la cultura (2004)

- Rostros de Colombia (1985)

- Flora de Los Andes. Cien especies del Altiplano Cundi-Boyacense (1984)

- Casa de Nariño (1985)

- Periodismo gráfico. Círculo de Periodistas de Bogotá (1984)

- Cien años de arte colombiano. 1886 - 1986 (1985)

- Pedro Nel Gómez (1981)

- Colombia amazónica (1988)

- Palacio de San Carlos (1986)

- Veinte años del Sena en Colombia. 1957-1977 (1978)

- Bogotá. Estructura y principales servicios públicos (1978)

- Colombia Parques Naturales (2006)

- Érase una vez Colombia (2005)

- Colombia 360°. Ciudades y pueblos (2006)

- Bogotá 360°. La ciudad interior (2006)

- Guatemala inédita (2006)

- Casa de Recreo en Colombia (2005)

- Manzur. Homenaje (2005)

- Gerardo Aragón (2009)

- Santiago Cárdenas (2006)

- Omar Rayo. Homenaje (2006)

- Beatriz González (2005)

- Casa de Campo en Colombia (2007)

- Luis Restrepo. construcciones (2007)

- Juan Cárdenas (2007)

- Luis Caballero. Homenaje (2007)

- Fútbol en Colombia (2007)

- Cafés de Colombia (2008)

- Colombia es Color (2008)

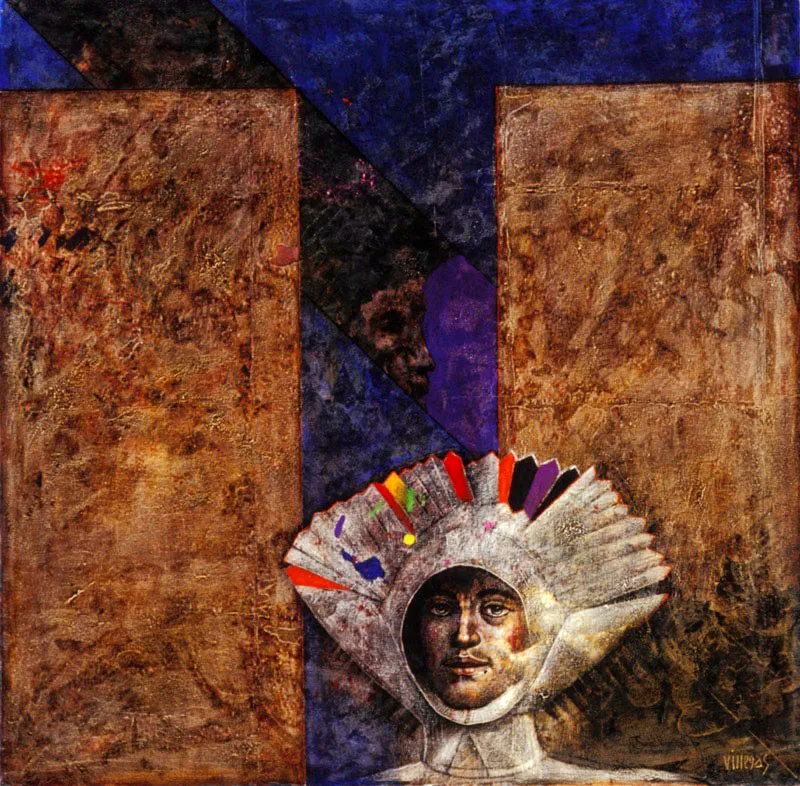

- Armando Villegas. Homenaje (2008)

- Manuel Hernández (2008)

- Alicia Viteri. Memoria digital (2009)

- Clemencia Echeverri. Sin respuesta (2009)

- Museo de Arte Moderno de Cartagena de Indias (2009)

- Agua. Riqueza de Colombia (2009)

- Volando Colombia. Paisajes (2009)

- Colombia en flor (2009)

- Medellín 360º. Cordial, Pujante y Bella (2009)

- Arte Internacional. Colección del Banco de la República (2009)

- Hugo Zapata (2009)

- Apalaanchi. Pescadores Wayuu (2009)

- Bogotá vuelo al pasado (2010)

- Grabados Antiguos de la Pontificia Universidad Javeriana. Colección Eduardo Ospina S. J. (2010)

- Orquídeas. Especies de Colombia (2010)

- Apartamentos. Bogotá (2010)

- Luis Caballero. Erótico (2010)

- Luis Fernando Peláez (2010)

- Aves en Colombia (2011)

- Pedro Ruiz (2011)

- El mundo del arte en San Agustín (2011)

- Cundinamarca. Corazón de Colombia (2011)

- El hundimiento de los Partidos Políticos Tradicionales venezolanos: El caso Copei (2014)

- Artistas por la paz (1986)

- Reglamento de uniformes, insignias, condecoraciones y distintivos para el personal de la Policía Nacional (2009)

- Historia de Bogotá. Tomo I - Conquista y Colonia (2007)

- Historia de Bogotá. Tomo II - Siglo XIX (2007)

- Academia Colombiana de Jurisprudencia. 125 Años (2019)

- Duque, su presidencia (2022)

Armando Villegas, artista de todas veras

Objetos escultórico ✦ 1980 a 2008 ✦ Técnica mixta ✦ Medida variable entre 40 y 70 cm de altura

Objetos escultórico ✦ 1980 a 2008 ✦ Técnica mixta ✦ Medida variable entre 40 y 70 cm de altura

Objetos escultórico ✦ 1980 a 2008 ✦ Técnica mixta ✦ Medida variable entre 40 y 70 cm de altura

Objetos escultórico ✦ 1980 a 2008 ✦ Técnica mixta ✦ Medida variable entre 40 y 70 cm de altura

Homenaje a Zurbarán ✦ 1983 ✦ Óleo mixta ✦ 70 x 100 cm

El sueño ✦ 1984 ✦ Óleo mixta ✦ 80 x 100 cm

Danzante ✦ 1983 ✦ Óleo mixta ✦ 100 x 70 cm

1993 ✦ Óleo mixta ✦ 110 x 110 cm

Tótem étnico ✦ 1994 ✦ Óleo mixta ✦ 160 x 110 cm

Virgen del maíz ✦ 1980 ✦ Óleo mixta ✦ 150 x 70 cm

Caballero azul ✦ 1994 ✦ Óleo mixta ✦ 80 x 60 cm

1986 ✦ Óleo mixta ✦ 80 x 100 cm

1980 ✦ Óleo mixta ✦ 100 x 65 cm

Venus antillana ✦ 1986 ✦ Óleo mixta ✦ 100 x 127 cm

2001 ✦ Óleo mixta ✦ 110 x 110 cm

Caballero de la verticalidad ✦ 2001 ✦ Óleo mixta ✦ 110 x 110 cm

1992 ✦ Collage sobre madera ✦ 60 x 60 cm

1991 ✦ Collage ✦ 66 x 58 cm

1988 ✦ Óleo mixta ✦ 60 x 125 cm

1992 ✦ Collage sobre papel ✦ 70 x 50 cm

Retablo para códigos esotéricos ✦ 2004 ✦ 150 x 200 cm

1990 ✦ Óleo mixta ✦ 70 x 100 cm

Retrato imaginario de un príncipe azul ✦ 1989 ✦ Óleo mixta ✦ 80 x 100 cm

2000 ✦ Óleo mixta ✦ 100 x 100 cm

2006 ✦ Óleo sobre tabla ✦ 100 x 100 cm

Gran talismán sobre fondo rojo ✦ 1992 ✦ Óleo sobre tabla ✦ 100 x 100 cm

Texto de: Óscar Collazos

Así como ningún crítico puede convertir en artista a quien no lo es, ningún crítico puede, tampoco, por imposibilidad metafísica, derrotar ni atacar tranquilamente al artista que lo es de todas veras.

Benedetto Croce, Breviario de estética

Una infancia para el porvenir

“El caso mío es un caso particular pero también es un caso corriente entre los peruanos a quienes nos abruma el paisaje” —recordaría Armando Villegas al evocar el entorno de su infancia. Nada podía prever el niño nacido en Pomabamba —una perdida población de los Andes peruanos— de lo que sería su futuro de artista. Ningún dato biográfico (una educación familiar, una gran biblioteca, una casa con obras de arte colgadas en las paredes) hacía pensar que allí, en aquella infancia digna y humilde, se daban los elementos propicios a la formación de una vocación artística. Sin embargo, “el paisaje sobrecogedor, el medio ambiente semi-rural, van creando, obviamente, una imagen de importancia como para empezar una vida alegre, ligada permanentemente con la naturaleza”.

Así que, entre 1926 y 1936, años de la primera infancia en Pomabamba, Armando Villegas vive en medio de la inconsciente placidez del entorno. Paisaje, tradiciones populares, la portentosa herencia cultural que, por entonces, nada parece decir a la sensibilidad que se forja el niño, no tanto para el arte como para la vida. A su lado permanece la siempre tenaz y protectora imagen de la madre. Allí, en el departamento de Ancash (“azul”, en quechua), la presencia perenne de la sierra. Abajo, una vida familiar sin sobresaltos o acaso con el único sobresalto de no haber vivido al lado de su verdadero padre, un notable del pueblo a quien, con los años, Villegas recordaría como una especie de ausencia.

“Las primeras imágenes de mi pueblo, que marcaron una impronta, podrían ser las copas de eucaliptos que veía desde el ventanal de mi casa, a cierta distancia, árboles que parecían apantallar la visión de un valle profundo de los Andes peruanos, a 3 800 metros de altura”, evoca el artista de hoy cuando habla de su provincia. Con el tiempo, Villegas tendrá la certidumbre de que allí se estaba marcando, como una tierna herida en la piel de la memoria, buena parte de la personalidad del niño y del artista.

La vocación artística era impensable en medio de las circunstancias sociales y familiares del joven. El arte, una educación para el arte, no pertenecían a un proyecto de vida en el que era preferible pensar en estudios más prosaicos y menos inciertos.

Pero sigamos mejor con la sensibilidad del niño: hijo único, impresionable, quizá perplejo frente a los cuidados maternos. No conocería otra clase de regalos que los entrañablemente posibles en medio de la humildad. Nada de juguetes mecánicos. Cuanto recibía el niño pertenecía al mundo de la artesanía, a la que habría de apegarse con tanto cariño como obsesión. “Poco a poco fui creando conciencia de ese entorno artesanal: mi tía-abuela, tinturera, a la que ayudaba alcanzándole implementos. De allí que años después me resultara familiar la manipulación de elementos como el barro, materia casi pútrida que recogía en las acequias para llevar a la abuela”.

¿Cómo pensar en los detalles de la infancia sin asociarlos a la predilección que Villegas tendría desde siempre por estos elementos, por objetos inservibles, por cosas en apariencia carentes de valor o sólo cargadas con el valor afectivo de haberlas elegido y guardado para dotarlas después de un valor “artístico”?

El olor, el perfume de telas procesadas por una de las abuelas adquirirá, eso sí, un valor extraordinario en la memoria del artista. Aquel perfume que, entre vegetal y mineral, impregnaba el ambiente de la pequeña factoría, fueron la oportunidad de “educar” sus sentidos en un mundo primario y a la vez cargado de significados. Las telas blancas, sumergidas en enormes peroles, sometidas a una metódica cocción, dejaban de ser telas blancas para producir tejidos de variados y milagrosos colores. “Era una cosa hermosa y bellísima” —precisará Villegas muchos años más tarde.

La manipulación de los tejidos con tintas extraídas de yerbajos, la amorosa y sabia dedicación de la abuela a este oficio milenario, podría estar en las remotas raíces de la actividad que el artista convertiría en algo obsesivo a lo largo de su carrera: darles a los objetos el valor de arte por medio de una deliberada transformación de su apariencia original.

La conciencia de pertenecer a una formidable tradición de artesanos andinos no tardaría en formarse en el joven.

No desaparecerá del adulto, del artista que, ya en la madurez de su vida y de su obra, vuelve a aquellas imágenes de la infancia. Son las primeras señas de identidad de una carrera que nunca renunciaría a los fantasmas de su origen. “Fui conociendo en familia toda una cronología de personajes: plateros, ceramistas, carpinteros, grandes talladores y así, toda una nómina de artesanos por el lado materno, mientras conocía, por el lado de mi padre, una genealogía de agricultores, terratenientes poderosos, gentes que manejaban media comarca, media provincia”, dirá Villegas al evocar esos elementos familiares: la humildad o la opulencia, las actividades nobles de la tradición y los altos designios del poder local, mezcla que por contradictoria no es menos significativa. Al final, va a repercutir en la conciencia cultural del artista.

En la infancia se aprende el lenguaje y, a partir de este aprendizaje, se pasa a la representación del mundo. Todo niño, de cualquier condición social o latitud, no sólo se sirve del lenguaje articulado, aprendido por mimetismo en un proceso gradual de apropiación del habla. La representación gráfica del mundo por medio de dibujos o de signos también forma parte de ese lenguaje.

“Hablar” por medio del dibujo. Nada extraño en el niño. Nada extraño en Armando Villegas, para quien el dibujo es un instrumento de expresión y creación privilegiado. Los signos que lo acompañaron en sus primeros años lo llevarían a elegir el dibujo como una de sus primeras especializaciones. El niño demostraría precozmente una extraordinaria capacidad para el dibujo. Ese universo de metamorfosis gráficas, esa manera elemental o progresivamente compleja de representación por medio del dibujo, prefiguran la existencia del artista.

¿Qué importancia tenía el hecho de haber aprendido a hablar primero en quechua, la lengua imperial, para después tener que aprender a hablar el castellano? ¿Qué formas de representación lógica o metafórica descansan en este hecho? ¿No se estaban formando dos sistemas de representación y, al mismo tiempo, la necesidad de conciliarlos en la vida diaria? Porque, en efecto, Villegas aprendería primero el quechua y después el castellano, lo que equivaldría a decir que, en el aprendizaje del primero, se daba el aprendizaje esencial de la cultura heredada, a la que no eran ajenos esos oficios artísticos conocidos en su entorno.

Ninguna tristeza habrá en la evocación que el artista hace de aquella infancia. La alegría presidirá estos actos de la memoria. Años después, la exaltación asomará en la expresión del artista al verse feliz en medio de la elementalidad de aquella vida. Inventarse sus propios juegos y juguetes, verse como una criatura ensimismada, en un permanente diálogo consigo mismo, propio del hijo único; verse en un mundo sin dificultades y en los límites estrechos de una geografía, abrumada sin embargo por la imponencia de la cordillera circundante; verse, hacia atrás, solitario pero regalado amorosamente por los cuidados de la madre, todo esto talvez no tenga mayor significado en una vida corriente pero lo tendrá en la vida del artista.

¿Será preciso considerar esta infancia en Pomabamba cuando nos aventuremos en el estudio de la obra de Villegas, en la descripción de una iconografía que asistirá a múltiples metamorfosis, en el estudio de unas tendencias artísticas tan diversas como complementarias? ¿Será indispensable volver a esa breve época de educación sentimental y cultural, transcurrida desde su nacimiento hasta los ocho años, cuando es llevado por su madre a Lima?

Será preciso, sobre todo, separar este trozo de la infancia rural, antes de pasar al estadio siguiente: el descubrimiento de la gran ciudad, otro mundo, otras experiencias, un adiós turbador a la elementalidad de los primeros años.

¿Qué experiencia vinculada con el arte recordará el artista de esos primeros ocho años transcurridos en la arcádica Pomabamba? En aquella tradición de artesanos, tejedoras, de textilería milenaria y de talladores que perfeccionaron su oficio en la Colonia, ¿hubo alguien que, en particular, suscitara el interés del niño? ¿Un artista / pintor, por ejemplo? En aquel universo de imágenes sacras, del arte religioso que en todo el Perú tuvo una preeminencia excepcional, no era raro encontrarse con un “maestro” que representara imágenes religiosas, que su oficio y su arte fueran reclamados por la comunidad. Existió, en efecto, ese contacto y ese conocimiento en la persona de un “artista”, un tal Carlos Estrada, pariente lejano de Armando Villegas.

Estrada, profesor de dibujo en los cursos de la escuela primaria, era también pintor reclamado por sus habilidades. Pintor de santos, Estrada retocaba año tras año aquellas imágenes, en una persistente y terca actividad de remodelación o rejuvenecimiento de figuras sacras. Caras nuevas, vestiduras nuevas, probablemente nuevas expresiones de dolor o de éxtasis, constituían la obra del “artista” de Pomabamba a quien Villegas conociera antes de su viaje a Lima. Imágenes en madera tallada que, a fuerza de ser retocadas, habían producido toda una serie de estratos cromáticos en la superficie, que emergían por rendijas y recovecos de una manera espectacular.

Así recuerda Villegas la obra de Estrada, el hombre que, llamado de las más diversas provincias, destapaba deliberadamente las cabezas de los santos para que los fieles introdujeran papeles con sus ruegos y peticiones. De esta forma, el santo recordaría los desesperados ruegos de sus devotos.

En el recuerdo de esta anécdota está también el primer recuerdo de lo que más se podría aproximar a la imagen de un artista. Recompensado con dinero o con especias, más con especias que con dinero, el “artista” religioso que Villegas conociera en Pomabamba, debió de ser una de las primeras evocaciones hechas a la hora de preguntarse por el destino profesional de un pintor. De un pintor a su manera exitoso, pues los encargos se sucedían de año en año, de pueblo en pueblo y de parroquia en parroquia. Aquel oficio, cargado de prestigio divino y humano, talvez fuera seguido con justa devoción por sus “mecenas” como era seguido por el niño, para quien Estrada era el paradigma del “artista”, no tanto para seguir las huellas de su especialidad como para admirar la dedicación de aquel hombre a un único oficio, sospechoso, por otra parte, en el ámbito familiar.

También Villegas, pocos años más tarde, recibiría la oferta “de pintar un santo”. Renunció a dicho encargo, no tanto por considerarlo indigno de su “arte” como por la incapacidad de responder satisfactoriamente a una especialidad en la que el artesano llevaba años y años de pericia y perfeccionamiento.

En aquella etapa, Villegas no alcanzaba todavía a medir la dimensión artística de su entorno. Las piezas conocidas de pasada, cerámicas precolombinas o muestras del arte colonial que la mano americana o mestiza dotó de particularidades novedosas, todavía no podían pasar por el tamiz del conocimiento racional. Su significado y valor escapaba a la percepción del niño. Ni siquiera la singular pieza hallada un día en el empedrado de su casa, pudo ser valorada por el niño que durante muchos años la conservó en su poder. Se trataba de una valiosa pieza arqueológica, pero el hallazgo adquirió más un valor sentimental que histórico. De la misma manera que guardaba guijarros de formas extrañas, objetos insignificantes, así guardó la maqueta de una fortaleza entre sus tesoros personales, sin saber del significado que podrían tener.

Aunque tardía, la verdadera valoración de la cultura en que se formó llegaría a ser clave en el desempeño posterior del artista. “Recuerdos para el porvenir” —así podríamos llamar la recuperación hecha por el futuro artista.

A este entramado de recuerdos pertenecerán también las imágenes de las fiestas, sus rituales, el fastuoso colorido que las rodeaba. A esta iconografía, que la memoria rescata como tesoros extraviados en el tiempo, pertenecerán muchas de las experiencias vividas entonces.

Como vivo tesoro, nunca extraviado en el tiempo y menos en los afectos, empezaba a estar por otra parte la biografía de Armando Villegas, la imagen de doña María Timotea, su madre, la mujer que le infundió un firme espíritu de lucha, mediante el cual la superación individual se convertiría en objetivo permanente. Nada, en los años venideros, quebrantaría esta voluntad de afrontar las dificultades. Porque doña María Timotea López Diestrabazán tampoco sucumbió a la “derrota” de su primer amor, mantenido con Alcibíades Villegas Flórez, padre del artista. Nada, ni el repudio de que fuera objeto, mermó en la hermosa joven de origen indígena la fortaleza con que encaró su vida y alimentó la vida de su hijo. Fue en medio de estas vicisitudes, por el contrario, como se solidificó la relación entre madre e hijo.

Sin una figura paterna cercana, parecería que la madre, consciente de esta carencia, se hubiera propuesto volverse, ella misma, doble figura protectora, logrando que el universo familiar de su hijo girara, en adelante, alrededor de la mujer que con tanta dignidad como empecinamiento dio la espalda a la adversidad de una “aventura” amorosa.

Doña María Timotea tendría el hijo no deseado por el padre. Y lo tendría por la fuerza de su voluntad femenina, ajena a todo prejuicio. Si el hacendado Villegas renunciaba al amor y al hijo gestado en esa unión de juventud, ella, por nada del mundo, renunciaría a la vida de la criatura que, una vez nacida, ocuparía el centro de su vida. ¿Se forman, en estas circunstancias, sentimientos de separación o de marginalidad? ¿Se vive de allí en adelante con heridas en el alma y la conciencia? El comentarista no sabría precisar lo que, a menudo, los psicoanalistas intentan explicar de manera poco convincente.

Lo cierto es que Armando Villegas, bautizado un 7 de septiembre, no conoce aquel vacío porque la plenitud del amor materno parece impedir la aparición de traumas duraderos.

No conoce la amargura. ¿Por qué habría de conocerla si la madre no se la inculcó? Cuando confiese a la escritora Gloria Inés Daza haber nacido, como en el poema de César Vallejo, “un día en que Dios estuvo enfermo”, más que la amargura, lo que se asoma en la cita será un rasgo de ironía. ¿No es ésta, la ironía, la mejor arma contra las conspiraciones de la adversidad?

En diferentes etapas y momentos de su vida, Armando Villegas deberá acudir al recurso de la ironía: en sus esfuerzos por hacerse a una carrera artística, en la manera de mirar el lado difícil de su supervivencia material, en los obstáculos que la mezquindad ha puesto en la apreciación desapasionada de su obra, en la manera como, ya en posesión del éxito, mira hacia atrás su propia vida.

El niño que parte de Pomabamba hacia Lima, acompañado por su madre y su padrastro, deja atrás la limpia memoria de la primera infancia, un cúmulo de imágenes en las que la belleza del paisaje y el sello de las costumbres, se han estado almacenando, al igual que los objetos caprichosamente coleccionados en la “cajita” providencial que se abrirá para darle sentido a los afectos, tanto o más que el entregado a los insignificantes objetos recogidos en la calle.

Muñecos, aves, juguetes, en fin, tusas del maíz desgranado, flores secas, piedras de bellos colores, hallazgos azarosos, piezas rescatadas de los basureros y un cofre, el apreciado cofre que lo acompañará para dar cabida a cuanta chuchería excitara la curiosidad del niño: porcelanas rotas, visión de extraños personajes manufacturados, mancornas inservibles, monedas antiguas —éste es el inventario de objetos cargados de afectividad que el niño lleva a la gran ciudad. “Toda la vida he sido coleccionista de cachivaches”—dirá muchos años después el artista maduro y lo corroborará el comentarista con una sola mirada alrededor del amplio estudio del artista. Sólo que ahora, aquellos objetos, amasijos de papel periódico, tazas rasguñadas, platos rotos, pedazos de arpillera, trozos de madera de formas totémicas, han sido sometidos a curiosas metamorfosis, a capas de pintura y colores, a una paciente manipulación artística.

¿Herencia del mundo artesanal conocido en la infancia? ¿Voluntad de conceder a estos objetos bastardos una dignidad artística? Se diría que más por un espíritu de juego que por intención artística, Villegas ha estado respondiendo con esta actividad artística a una de las “corrientes” del arte contemporáneo, aquella tendencia que desde Picasso hasta Antoni Tàpies, ha vuelto de la materia desechable una propuesta estética con entidad reconocible.

El coleccionista de cachivaches, el niño que se llenaba los bolsillos con cuanto pequeño objeto encontrara a su paso, estaba dispuesto a pelearse si alguien amenazaba la existencia de tan valioso “tesoro”. La cajita de peluche, llevada en el bolsillo, se convertiría en un fetiche, como se convertirían en fetiches los más curiosos objetos almacenados en su estudio, manipulados artísticamente y guardados en lo que, con el tiempo, es el conjunto de piezas exhibidas o deliberadamente arrinconadas en su estudio de Bogotá. Entre la figuración y la abstracción, en ellas se expresan las antiguas manías del coleccionista que, entre los seis y ocho años, estaba lejos de imaginarse un artista.

Llenarse de juguetes y de pequeñas joyas, ¿no era acaso una manera de llenarse de los afectos construidos y depositados en algo que el niño daba por compañía permanente y segura? Esta predilección por la ornamentación, ¿no reflejaba ya una sensibilidad inclinada hacia el barroquismo? ¿No era esto el reflejo de un inconsciente colectivo estéticamente marcado por la suntuosidad del adorno desinteresado, la opulencia de formas que, por ejemplo, se materializaría en el arte colonial andino o en el barroco colonial? Algo de esto había en el espíritu del coleccionista precoz de objetos.

Muchos años después, cuando Villegas se decida por el arte figurativo, sin desprenderse del todo del espíritu abstracto de origen precolombino, la ornamentación y suntuosidad decorativa de sus figuras podrá hacer recordar la desinteresada afición del niño. La recargada y rica ornamentación, habitual en el vestido y en los rituales de la sierra peruana, surgirá con los años en la imaginación del artista para ofrecer un grandioso mosaico de figuras casi legendarias, en ocasiones figuras que parecen nacer de batallas imaginarias y sin tiempo. Pero todavía es temprano para detenernos en el análisis de su obra pictórica, bifurcada en dos tendencias fundamentales e indisolubles. Reconozcamos, sin embargo, que muchos de los elementos formales de su obra han estado fijándose de manera inconsciente en la memoria del niño.

De la Sierra a la Costa

“Viví, después de la desaparición de mi padre, en medio de una soledad inmensa” —confesará Armando Villegas. ¿Sería ésta la misma sensación experimentada a su llegada a Lima, la gran ciudad, antigua capital del virreinato, crisol de razas, punto de convergencia de serranos y costeños en un Perú donde se hizo todo lo posible por estigmatizar al indígena?

El niño que ha estado girando en torno a la figura materna, llega de sus manos a Lima después de un largo viaje desde la sierra hacia la costa, hacia la incógnita de un futuro. Durante ocho días de un viaje hecho a tramos, la familia va en busca de un horizonte distinto. A lomo de caballo, por tren y por buses, la experiencia del viaje pondría al niño en contacto con un imponente paisaje. Amanecer de pronto, después de tan larga travesía, frente al mar, fue para el niño algo equivalente a una visión fantástica. El mar, tachonado de conchas blanquecinas y naranjas —así lo recordará el artista—, aparecía, a los ojos del niño, como un nuevo y apabullante elemento.

Lo curioso es que de aquella experiencia no existan huellas en la iconografía del artista. Curiosa y talvez deliberada la ausencia de este paisaje en su obra. Curiosa también la casi total ausencia de paisaje en la obra de Villegas.

Ni siquiera el paisaje urbano de Lima aparecerá en su obra. Es como si, en Villegas, no existiera más paisaje que el imaginario. Aquella ciudad que “veía inmensamente grande, extraño y absorto” después de la travesía, es un descubrimiento nuevo, pero el descubrimiento de un niño que deberá acomodarse a nuevas leyes de supervivencia y convivencia social. No podía ser de otra manera. Aquel primer día en la ciudad, ni el niño ni su madre conocían a ciencia cierta su futuro. La incertidumbre y el azar estaban en el fondo de cualquier otra sensación. Ni siquiera la seguridad de un techo podía consolarlos.

Es probable que durante algunos años no exista nada extraordinario para reseñar en la biografía del niño. La vocación artística del niño se asoma en la habilidad que demuestra para el dibujo, para la reproducción gráfica del mundo exterior, pero nada de esto puede ser considerado como definitivo. La vida doméstica en la ciudad, donde los amigos de la familia viven dispersos, no será diferente a la de otros emigrados, con esperanzas de futuro y sin fortuna. El huérfano de padre, que no ha vivido protegido por esta figura, ni siquiera en el sustituto del padrastro, echa de menos aquella protección. ¿Será un hecho traumático de su vida?

Al evocarlo, muchísimos años después, más que el trauma, lo que se revela es la dolorosa y ya mitigada sensación de no haber tenido en su momento lo que era imprescindible para el niño.

Sin orientación definida en el seno de la familia, podría decirse que el crecimiento del niño tuvo mucho de azaroso. Motivo de más para subrayar la tenacidad que un día lo llevará a decidirse por el arte, lo que sucederá en los primeros años de la adolescencia. Tenacidad aún mayor si se piensa en un ambiente poco propicio para esta clase de decisiones. No sólo poco propicio sino marcadamente hostil. Si se había de elegir un oficio, éste tenía que estar vinculado a la necesidad material de supervivencia y no a las incertidumbres pecuniarias del arte, a la mentalidad de una madre elemental y buena o de un padrastro, militar de rango medio, ajeno a esta clase de vocaciones.

¿Tienen sentido estas reflexiones? Sí, en la medida en que dibujan el perfil de un joven que conquista su sensibilidad sin estímulo alguno y que una vez haya moldeado vocación y sensibilidad, luchará a brazo partido para conseguir sus fines.

Vive el clasismo, vive el sentimiento de marginación, vive la necesidad de afrontar la discriminación ejercida en Lima contra el serrano, pero en estas experiencias se fortalece su personalidad. “Duro con un palo sin que él les haga nada” —escribía el gran César Vallejo. Duro le daban al serrano Villegas, que hubo de aprender a devolver los golpes y a defender su integridad moral y física.

He aquí otro choque producido en la ciudad, alejado de las experiencias apacibles y casi idílicas de la infancia en Pomabamba. Nada extraordinario como experiencia individual. Siempre fue y ha sido así: la pugna de dos culturas resolviéndose a la fuerza, por medio de la prepotencia de unos y la indignación de otros, compleja situación heredada de una más compleja red de deformaciones sociales que quizá remonten su origen al mundo de privilegios y sumisiones de la mentalidad colonial. Así lo reconocerá Villegas en el curso de estas conversaciones.

Entre los 12 y 13 años, Armando sufre el impacto de una enfermedad cuyo recuerdo no abandonará nunca: las fiebres de Malta. Sus síntomas, los largos días entre la fiebre y el delirio, el sentimiento de indefensión experimentado, la recurrencia de la enfermedad, ¿son hoy parte de una memoria que les confiere un alto sentido romántico? ¿O acaso benéfico para la construcción imaginaria de un universo personal?

La enfermedad: en la historia del arte y la literatura, si se ha sobrevivido a ella, acabará por dejar en el paciente un sello casi purificador. La enfermedad, cuando se ha salido al otro lado de la vida, tendrá una paradójica grandeza en la conciencia, sobre todo si se trata de una conciencia moldeada para la creación imaginaria. Se sale de la enfermedad, a tan temprana edad, con la sensación de haber nacido de nuevo. De allí la importancia que Villegas vuelve a darle a esta experiencia.

No ha dejado de entregarse al juego y a la creación derivada del juego. Reciclador por naturaleza —según se confiesa hoy—, seguiría siéndolo, en aquellos años de la pubertad y en los que le siguieron. En su momento, en el desarrollo de esta monografía, veremos que es ésta una especie de tercera vertiente en el conjunto de su obra. No ha dejado de entregarse al juego: al bricolage, al teatro, esa forma de interpretación de las fantasías preadolescentes, a la confección de nuevas formas y objetos. La aventura de la creación se pone de presente en estos balbuceos. No podemos menos que reconocerlos como la prehistoria del artista.

“Me gustaba escarbar en las basuras y recoger objetos dañados, juguetes, para recomponerlos y así crear otros —dirá Armando Villegas, el bricoleur de sus años maduros. ¿No existe, acaso, en la más radical tradición del arte del siglo xx, este “reciclador” de desechos? Extraño en la formación académica que dentro de pocos años tendrá el joven en la Escuela de Bellas Artes de Lima. Extraño pero no inconsecuente, si se examinan estas confesiones de infancia. “Me inventaba aparatos, aviones, como si tuviera una habilidad especial para el aeromodelismo” —recordará después el artista.

Sorpresas no le faltarán, como aquella que, al cabo de muchos años, le deparó el volver a encontrar una lámina recogida de un viejo caserón limeño, guardada entre las páginas de un libro. ¡Se trataba de un grabado de Cézanne! El mismo artista se reconoce como dueño de una precoz sensibilidad en el momento de recoger objetos de desecho. Pronto vendrá el descubrimiento real y objetivo de la arquitectura colonial, del Barroco, sobre todo. De la arquitectura y de sus contenidos, objetos rituales de una riqueza sin límites, sobrecogedoras características de un arte que se hacía por acumulación exuberante y lujuriosa de elementos.

Como ayudante de un distribuidor de panes, Villegas recorre la ciudad de Lima y asiste al descubrimiento de aquel arte colonial que talvez podamos dar como referencia de una de las futuras vertientes de su pintura. Conoce en su grandeza los conventos de La Merced y de San Francisco. El ayudante de la Panadería Espiga, que aún no ha ingresado en bellas artes, recorre todas las tardes de vacaciones escolares patios y portales de conventos, los de Santo Domingo y San Francisco. En el primero, reposan los restos mortales de santa Rosa de Lima y de Martín de Porres. “Recorrer esos pasillos era para mí hermosísimo porque veía en sus paredes unos murales y unas tallas de santos impresionantes, todo un verdadero deleite”.

En medio de estos hallazgos, uno es particularmente relevante: el descubrimiento de la cripta del capitán Villegas, posiblemente uno de sus antepasados, enterrado en el convento de La Merced. Hallazgo de remotas raíces, pero hallazgo también de una identidad extraviada en el vasto tejido del tiempo. El descubrimiento será tardío, pero no por ello habremos de separarlo de la gozosa perplejidad del niño que asistía al descubrimiento de la ciudad de Lima y al reconocimiento intuitivo de sus grandes valores artísticos, antes de que la gran ciudad se convirtiera en la “Lima la horrible” descrita por el ensayista Sebastián Salazar Bondy.

Habrá que precisarlo como dato a tener en cuenta: el barroco limeño, en particular, o el Barroco peruano, en general, serán una de las fuentes de “inspiración” —si se acepta este término como hallazgo de lo imaginario— del artista, incluso del artista que ya en poder de una sólida formación académica, se aventurará por los caminos del arte abstracto sin renunciar a las raíces clásicas de aquella formación.

Habrá que tener en cuenta otro dato: la formación de Villegas en el tránsito de la niñez a la adolescencia se va dando a golpes de intuición y gracias a una gran curiosidad. No hay lecturas memorables, no existe un entorno que la propicie ni los medios materiales para hacerse a una biblioteca. “Todo lo que aprendí lo aprendí de vista”, confesará el artista. Un provinciano como yo, que además tenía un padrastro de la policía, no podía tener acceso a la cultura y ésta es precisamente una de las fallas de mi parte formativa”.

¿Fallas, carencias? Puede ser. Pero la experiencia, sobre todo si se trata de la experiencia que impregna a toda vocación artística, enseña que son precisamente las carencias las que estimulan una desordenada y febril curiosidad cultural. Hay que hacerse a cualquier precio; es preciso llenar esos vacíos con la curiosidad, con la tenacidad, con el sentido de la observación; convertirse en esponja, en lapa que se adhiere a cuerpos que no son los nuestros. “Creo, sin embargo, que si en mi adolescencia hubiese tenido libros de arte, sobre todo de arte y literatura, mi vida hubiese sido otra cosa”.

¿Otra cosa? Discrepo de esta humilde aceptación de las carencias de infancia y juventud. Cuando el estudiante Villegas tenga la posibilidad de acceder a libros, se dedicará con ahínco a la lectura de obras históricas. Incursionará azarosamente en la poesía y, como todo adolescente, tratará de expresarse por medio de versos.

Si las carencias significan no haber encontrado desde temprana edad las condiciones favorables para una educación artística, puede sin embargo invertirse el argumento: al no haber sentido el peso de una educación “teórica” ni de un pasado que por medio de la lectura se vuelve peso y herencia ineludibles, el futuro artista se encuentra a expensas y, en cierto sentido, a merced de los dictados de la intuición. En estas circunstancias, la libertad de crear casi de la nada equivale a la libertad de forjarse un lenguaje y un camino. Y esto es, en parte, lo que sucede con el niño y el joven que, en los años siguientes, entrará de lleno al mundo del arte por la vía académica.

En una sociedad como la limeña, cerrada en sus categorías sociales y en sus símbolos de prestigio cultural, el adolescente, aprendiz de pintor, constata que el llamado “arte clásico” es el que domina en aquel medio. “Todo lo que fuese de tipo figurativo y realista” era cuanto podía exhibirse a la curiosidad del jovencito de entonces. Una nueva corriente, sin embargo, empieza a manifestarse en los “nuevos” artistas y no es otra que la de volver a las raíces indigenistas, estimuladas por las poderosas manifestaciones nacionalistas del muralismo mejicano. La observación localista, el interés por el paisaje y por las figuras humanas que buscaban una identidad étnica carente de “prestigio” pictórico, vienen a introducirse en el imaginario de un grupo de pintores peruanos, tal como estaba sucediendo en otros países andinos. El arte dependiente de España y de Europa en general, o de los movimientos históricos producidos en el Viejo Mundo (clasicismo, romanticismo, impresionismo), se veía de pronto torpedeado por esta nueva corriente, nada desdeñable pero, en numerosos casos, abocada al populismo. Estaba naciendo el indigenismo.

De su época de estudiante, Villegas recuerda vagamente a un profesor, un tal Mendívil, a quien admiraba por su estilo realista, “casi hiperrealista”, un artista de notoriedad local en los años treinta y cuarenta. La vaguedad de este recuerdo refleja la escasa relevancia que tuvo en el estudiante de secundaria este profesor de dibujo que enseñaba a sus alumnos la importancia de la pintura figurativa. Villegas no tuvo oportunidad de acercarse a esta figura, como no había tenido tampoco la más urgente oportunidad de acercarse a los libros de arte. Menos aún a las monografías de artistas contemporáneos.

Una lección perecedera quedó, no obstante, en la memoria de Villegas: para ser un gran pintor —decía Mendívil— había que ser antes un gran dibujante. Pero ¿quién era Mendívil? Al examinar un grueso volumen sobre la pintura contemporánea en el Perú,

encontramos a Víctor Mendívil (1907-1975), pintor nacido en Arequipa. Retratista que se había iniciado como caricaturista, adquirió fama de pintor a fines de los años treinta. Retrató a muchas mujeres con un espíritu de fidelidad absolutamente realista; pintó al pastel y al óleo sin salirse de la fidelidad a sus modelos. En las pocas muestras publicadas de su arte, podemos descubrir a un pintor de gran oficio, autodidacta, frenado formalmente por las reglas de la verosimilitud: el retrato debía ser la reproducción de su modelo.

Talvez Mendívil no sea lo más destacado del arte peruano visto por Villegas en el limbo que va de sus estudios de secundaria al ingreso a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Artistas como Enrique Camino Brent (1909-1960) o Manuel Ugarte Eléspuru (1911-2004), son referencias más aproximadas al aprendizaje de Villegas. El “indigenismo” del primero se expresa a través de figuras y paisajes de una gran fuerza expresiva, con un colorido de matices sorprendentes. Se adivina en sus cuadros una simbiosis perfecta entre el hombre y su entorno, paisajes u objetos. Brent ha aprendido la lección de José Sabogal (1888-1956), iniciador del indigenismo en el Perú, artista que durante los años treinta ejerció un verdadero magisterio en su país.

Pese al aparente pintoresquismo, no podía decirse que Sabogal se anclara en esta deformación artística. Sus paisajes y figuras denotan una voluntad de trascender el modelo, de renunciar a las trampas del regionalismo. Fue director de la Escuela de Bellas Artes, donde ejerció el magisterio hasta 1943. Allí predicó su credo indigenista, acaso menos relevante que el poder de su obra.

Eslabón de esta cadena, Camino Brent es una figura que debemos presentar, así sea someramente, para devolvernos al “paisaje” del arte peruano en los años de aprendizaje de Villegas. Pero mayor será, más tarde, la enseñanza de Ugarte Eléspuru, a quien Armando nombra siempre anteponiéndole la frase de “mi maestro”.

Artista de estirpe más cosmopolita, más preocupado por acercarse a las corrientes del arte contemporáneo, sin salirse de los límites del arte figurativo, fue un maestro y no sólo desde sus funciones de profesor y director de la Escuela de Bellas Artes. Teorizó, polemizó, viajó mucho, enseñó, sobre todo a partir de 1941, cuando regresó a Lima. Espíritu libre, dio la batalla contra los dogmatismos, los del indigenismo y los del abstraccionismo a ultranza. La libertad expresiva que preconizó a la temática “vernácula” o local, contenía un nuevo espíritu, en el color y en las formas, que sólo por principio no llegaron a rozar la abstracción.

En 1944, Villegas concluye sus estudios de secundaria. Piensa, en un principio, seguir la carrera de medicina. Se trataba, por desgracia, de una carrera larga y costosa, difícil de financiar por su familia. Y aunque Villegas recuerda haber tenido una habilidad especial en el dibujo y un interés marcado por lo referente a la anatomía, no es la medicina la carrera que elige. Desecha la posibilidad de ingresar, hacia el tercer año de secundaria, en el Colegio Leoncio Prado, la institución militar que Mario Vargas Llosa describiera en su célebre novela La ciudad y los perros. No le atrae, pese a ser un alumno disciplinado, amante del orden, la posibilidad de una carrera militar. Es el momento —1944— en que decide matricularse en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima.

Los años de aprendizaje

“Una obra no penetra sino en las salas del cerebro que está dispuesto a recibirla” —escribió André Malraux. El arte, como aprendizaje y como práctica —se podría parafrasear —sólo penetra en las salas de una vocación que está dispuesta a recibirlo.

En Villegas, a los 16 o 17 años de edad, la vocación artística no es casual: llega en el momento de las grandes decisiones, aquellas que señalan el camino del futuro. ¿Por qué motivos un hombre, que podía haberse decidido por una carrera más “práctica”, necesaria a la supervivencia y a un hipotético enriquecimiento material, elige la menos práctica de las carreras, el arte? ¿Por qué no la carrera militar, por qué no la medicina? La apuesta está hecha: estudiará bellas artes.

La reacción familiar no se hizo esperar. Villegas correría la suerte del pintor Estrada de Pomabamba: terminaría como él —esto era al menos lo que se le podía responder ante su obstinación. Quizá se lo imaginaran borrachín, pintando santos de pueblo en pueblo, con la patética celebridad de una figura pintoresca. El artista no tenía futuro alguno: no podría formar un hogar ni ganarse decorosamente la vida. Sería un nada de nada. Contra la voluntad de madre y padrastro, Villegas iniciará sus estudios en bellas artes. Hasta su tío, diputado, le negará la ayuda. En todos existía el temor o talvez la certidumbre de que estudiar arte era una inversión incierta y sin futuro. ¿No se toman decisiones de esta naturaleza por una íntima e indeclinable necesidad, es decir, por la fuerza de una vocación ya asumida?

Una vez admitido, con notas sobresalientes, seguirá padeciendo la hostilidad de su familia. En sus visitas a Pomabamba, empezó a ser mal mirado por sus amigos. El joven alto y apuesto no podía ser “partido” recomendable para ninguna dama. Sería por ello segregado, como si los estudios de Bellas Artes fueran un estigma. Ni siquiera el aspecto romántico con que se reviste la figura del artista podía evitarle este rechazo social. El artista era, en provincias, una rara criatura sin destino, un paria.

Villegas ha ingresado en la Escuela de Bellas Artes en estado casi virgen (en términos de experiencia artística). Hace años dibuja, usa los lápices de colores, hace caricaturas, pero no conoce prácticamente nada de las técnicas de la pintura y, menos aún, la historia del arte. Debe enfrentarse a la rigidez académica, a la disciplina cerrada, a las exigencias de una enseñanza tendiente a formar artistas eminentemente realistas. Pero con disciplina y exigencias académicas se moldea esa parte del temperamento artístico. Y a medida que recibe estas enseñanzas, aprende lo que debe aprenderse en una escuela: a ser un artista clásico o tradicional.

Tarde o temprano, pese a que la biblioteca de la escuela no era nada especial, caerán en manos de Villegas y sus compañeros las magníficas ediciones de Skyra. Estos libros admirables les permitirán acercarse por vez primera al impresionismo y a las vanguardias. Mientras se recibían las enseñanzas académicas, Villegas y sus amigos estaban conociendo las láminas de la pintura cubista y expresionista, por ejemplo. “Por debajo de cuerda”, como si se tratase de una curiosidad prohibida, descubre casi simultáneamente la tradición clásica y las tradiciones modernas y contemporáneas.

Se trata de un aprendizaje por vía del eclecticismo. Si se quería explorar —decían sus maestros—, primero había que ser un gran pintor figurativo.

En esta época, en la segunda mitad de la década de los cuarenta, una figura llama la atención de Villegas y de su generación: el artista Sérvulo Gutiérrez, “una especie de personaje bohemio, de parisino trasladado a Lima”. Llamaba la atención su conducta cotidiana, sus excentricidades, pero también sus ejecutorias —dice Villegas. Era un personaje de una “avanzada extraordinaria”.

En efecto, Sérvulo Gutiérrez Alarcón (1914-1961), fue una personalidad singular. No sólo por su biografía, que incluye una notable experiencia de boxeador. Lo fue por su variada dedicación al arte: la restauración, la fabricación de “huacos” (cerámica peruana precolombina), actividad esta que bien podía pertenecer al mundo de la “estafa” cuando, en realidad, pertenecía a la impostura. “Sérvulo” —como era conocido—, fue escultor y discípulo del argentino Petorutti. Realizó magníficas cabezas escultóricas. Conocedor del arte italiano del Renacimiento, lo fue también de todo cuanto acontecía en las entreguerras europeas. En París mereció seguir llevando una notoria “señal particular”: una herida en la mejilla, resultante de una reyerta. Era, en el mejor sentido de la palabra, un aventurero, un ser nocturnal, como Modigliani o como Toulouse-Lautrec. Pero un creador, en el sentido demoníaco y báquico de la expresión.

No es extraño que ahora Villegas reconozca en “Sérvulo” a un maestro indirecto, mucho más fascinante que su querido Ugarte Eléspuru. Si se examinan las obras de Gutiérrez Alarcón, uno se sorprende con la grandeza plástica, absolutamente moderna, de, por ejemplo, su retrato de Claudine (su esposa), de 1942. Se pasea por un figurativo de reminiscencias impresionistas pero pasa sin esfuerzos a un expresionismo agresivo, al “fauvismo”, a un tímido acercamiento a la abstracción. Consiguió el éxito y la celebridad. Tenido como un excéntrico, hizo de la libertad un sistema de vida y de creación artística. ¿Podía hallarse figura más sugestiva? Fue el punto de ruptura y el modelo generacional en el despegue del arte peruano hacia una modernidad más radical.

Viene el “descubrimiento” de Picasso y Juan Gris, Rouault y Matisse, Kandinsky y Paul Klee. Este desordenado descubrimiento de la contemporaneidad, corre parejo a una educación académica, estricta y exigente. Esta pedagogía de la tradición, sistemática, se contrapone a la espontánea pedagogía de lo que se encuentra a mano en las obras de Skyra, colección bibliográfica sin la cual, probablemente, el conocimiento del arte, en el Perú y el mundo, hubiera sido insuficiente.

Lima se estaba convirtiendo en una pequeña metrópoli cultural. Y aquel grupo de estudiantes de la Escuela de Bellas Artes, más que buscar un liderazgo en alguna gran figura intelectual, que la había, se volcaba hacia la búsqueda de modelos estéticos. Había que volverse contemporáneos, a tientas y a ciegas —como en el caso de Villegas. Volverse contemporáneos mientras la educación académica seguía los derroteros de la tradición, reacia a las rupturas, aquellas que habían marcado, talvez desde Cézanne, el rumbo de la pintura del siglo xx.

Ya no se trataba de concebir el arte como representación fiel del mundo exterior ni de calcar a la naturaleza. Un torbellino de experimentaciones y una vertiginosa voluntad de rupturas se habían empezado a producir entre la primera y segunda guerras mundiales. La más extendida propuesta de identidad americana, surgía de la Revolución mexicana y de ésta una escuela que, en sus mejores expresiones, devolvía al artista a sus raíces culturales. Tampoco estos artistas, sobre todo Diego Rivera, fueron ajenos a las rupturas formales producidas en el Viejo Mundo: las huellas del cubismo asoman en su pintura, pero más allá del carácter programático del “muralismo” o el “indigenismo” mejicanos, grandes figuras de América Latina acogen el lenguaje de las vanguardias y lo hacen suyo: Roberto S. Sebastián Matta, en Chile; Torres García, en Uruguay; Wifredo Lam, en Cuba; Rufino Tamayo, en México, donde florecen a la sombra las figuras de Frida Kahlo o Leonora Carrington. La más radical modernidad está en el espíritu de las vanguardias, que reconocen en Picasso como en Gris, en Klee como en Kandinsky, en los “constructivistas” rusos como en el surrealismo de Giorgio de Chirico o Salvador Dalí, un abanico que va desde el abstraccionismo más extremo hasta el expresionismo más revulsivo, pasando por la reinvención onírica de la “realidad”. Y, en medio de esta fenomenal revuelta, la “destrucción” de la pintura: el mundo clásico, que se ha prolongado hasta las fronteras del impresionismo, sólo parece sobrevivir en la academia.

El juego, que en Picasso es un vaivén entre la figuración y el abstraccionismo, es en Marcel Duchamp o en Tanguy una sublevación sin límites.

¿Es ajeno Villegas a esta nueva tradición? No lo será, a medida que se “libere” del peso de la tradición clásica, liberación sin embargo aparente: aquella enseñanza académica es un instrumental invaluable. Aprender a dibujar a la perfección, conocer las técnicas de la pintura, poder elaborar la materia prima del arte, así sea soberbiamente clásico, en fin, seguir las enseñanzas de sus maestros, anclados en el arte figurativo, es una manera de dialogar con el pasado antes de aventurarse en el presente. Durante tres años, es alumno del profesor José Gutiérrez Infantas.

Durante 12 semestres, Villegas cumple ejemplarmente con este ciclo académico. No puede enseñar sus obras o sus experimentaciones fuera de la escuela, por expresa prohibición de la misma. Es decir, no puede confrontarse con el “exterior”. Sólo muestra aquello que es exigido al final de cada curso. En este sentido, la Escuela de Bellas Artes parece exigir que sólo una vez se hayan concluido los estudios, los estudiantes pueden iniciar su vida profesional. Mientras tanto, para “defenderse” económicamente, el estudiante, aventajado desde su ingreso, hace toda clase de trabajos. En lo artístico, no solamente se le niega la posibilidad de mostrar sus obras fuera de la Escuela. Cualquier “gesto de vanguardia —en términos de Villegas— hay que hacerlo a escondidas y por fuera”. La ruta está marcada por la academia. Pero pese a la rigidez de la enseñanza, el futuro artista reconocerá el valor de sus profesores y el papel decisivo desempeñado por ellos en sus años de formación. Se trataba de “pintores activos y de relieve”, no de simples académicos.

Entre Ugarte Eléspuru y Sérvulo Gutiérrez, el estudiante Villegas ha encontrado unos “modelos”, no tanto a seguir como a considerar en la grandeza de sus obras, donde ya se gesta una rebelión contra los modelos tradicionales, no sin abandonar el “espíritu” o las raíces de la cultura peruana.

Con rigor académico pero sin orientación, era de esperar que sólo el talento y las decisiones intuitivas contaran en el proceso de aprendizaje. ¿Ventajas e inconvenientes? Talvez así la elección fuera más libre, quizás así se corriera el riesgo de repetir la estética dominante en la escuela. Pero lo cierto es que, después de 12 semestres de estudios, Villegas, que apenas pasa de los 20 años, se encuentra en condiciones de elegir las orientaciones de su arte. ¿Cómo encontrar una síntesis entre el aprendizaje tradicional y las sugerencias que le han sido dadas en el conocimiento del arte contemporáneo?

Sólo los premios de la escuela, fallados al final de cada curso, podían dar cierta seguridad al joven artista. Ha cursado la carrera, en todo caso, gracias a las becas y premios obtenidos en los concursos académicos. Y estos estímulos, los únicos, crean en el estudiante la certeza de que, en efecto, será un artista, de que lo es, pese a no haber expuesto su obra fuera de las fronteras de la escuela. Se ha ido haciendo a una modesta biblioteca conformada por monografías de los artistas que más le llamaban la atención. Así, en 1950, cuando termina los estudios como el mejor alumno de la promoción, decide abandonar el Perú. No estaba dispuesto a acabar sus días como profesor de dibujo de alguna escuela. Teme ser absorbido por este medio y la decisión no tarda en llegar.

Pero demos un breve paso atrás. Si hoy se considera a Villegas uno de los artistas más prolíficos de Colombia, no es para sorprenderse: en un final de curso, el artista había enseñado a sus maestros la cantidad de 83 piezas, producto del trabajo acumulado durante el año. Dibujos, óleos sobre papel, retratos. ¿Y cuáles son sus preferencias universales? Rembrandt y Goya —recuerda Villegas. Y su recuerdo, a medida que repaso el centenar de obras que se acumula en su estudio, no me resulta gratuito: las huellas del primero son visibles en algunas de sus piezas, esas cabezas de “guerreros”, esas figuras que, adornadas por detalles superpuestos en una especie de barroquismo de nuevo cuño, emergen de claridades y sombras, iluminadas aquí y allá, asentadas en el papel o la tela, dando la impresión de haber sido pintadas sobre una pátina sin tiempo. ¿Y Goya? Otro Goya, distinto al del lugar común, el Goya de las “majas”, el anterior a la Quinta del Sordo, ha dejado su impronta en el artista Villegas, como la han dejado los grandes pintores del arte flamenco, los delirios de El Bosco, la galería de personajes que llenan los espacios casi escénicos de obras que parecen ser una narración. Porque, a la larga, hay en una de las vertientes de la obra de Villegas una tendencia a la narración, a la continuidad casi argumental de figuras, como si se tratase de componer secuencias que sólo son interrumpidas por los límites materiales de la tela.

También el arte del Renacimiento ha llegado a ese aprendizaje y Villegas, que pronto se decidirá por un mesurado abstraccionismo aprendido sobre todo del cubismo, no olvidará la lección del gran arte clásico.

Los tres años consecutivos de dibujo seguidos bajo la dirección del maestro José Gutiérrez Infantas, también serán decisivos. Cuando se desee examinar a fondo la obra figurativa de Villegas, se constatará que existe detrás y en cada momento, en cada trazo o en la conjunción de estos, un artista que ha aprendido a dibujar con maestría clásica.

Un egresado de bellas artes, tradicionalmente era un buen “retratista”.

De Lima a Bogotá. De la Academia al Callejón

En diciembre de 1951, Armando Villegas llega a Bogotá, bien o mal llamada “Atenas suramericana”, con su grado en bellas artes y una carta de recomendación de su maestro Ugarte Eléspuru. ¿Una carta de recomendación? El joven artista desea continuar estudios de bellas artes en Bogotá y abrirse camino como pintor, acaso sin haber decidido del todo por qué caminos formales se dirigirá su pintura. Era previsible, dada la formación académica, que lo hiciera dentro de las corrientes de la pintura figurativa. Pero lo que se incuba en la imaginación de un artista es difícilmente previsible. Su universo de formas no siempre se expresa conscientemente.

En Bogotá, la presencia hegemónica del arte figurativo es un pesado lastre para quienes, estimulados por las vanguardias europeas y sus ramificaciones múltiples, desean una ruptura. Lo que se llamará después la “Escuela de la Sabana”, un paisajismo romántico de alta factura técnica, anclado en sus mejores expresiones en el impresionismo, es una corriente dominante como lo son las corrientes derivadas del “indigenismo”, una pintura vernácula que, como en el Perú, busca su asidero en expresiones raizales: Pedro Nel Gómez, Ignacio Gómez Jaramillo, Carlos Correa, entre otros, parecen reproducir lo “ya visto” en otras latitudes.

Si alguna corriente contemporánea se ha introducido, como de contrabando, en las fórmulas del arte figurativo, esa no es otra que el cubismo, como ha sucedido en el México de Siqueiros o Rivera. Pero los límites y códigos de la figuración no se han roto, ni siquiera con la formidable propuesta de los grandes surrealistas (De Chirico o Magritte). El expresionismo, impregnado del “fauvismo”, tiene un ejemplo marginal y polémico en la obra de Débora Arango, repudiada, sin embargo, y solitaria en su gran aventura. El arte, para una burguesía en pleno dominio de la opinión pública, o para un academicismo de estirpe conservadora, el arte pasa por la moral cuando no por el filtro de la “belleza” clásica, el sentido de la armonía y el equilibrio académicos. Este “feísmo” que viene de Picasso o de los expresionistas alemanes, sólo está reservado al caricaturismo. Impensables un Georg Grosz o un Edvard Munch, como impensables las precipitadas modificaciones (“metamorfosis”, las llamó Malraux) de un arte que, en los albores del siglo xx, ya no pertenecía al mundo de la razón o el “equilibrio” sino al universo imaginario de la más absoluta libertad, aquello que ya Goya había consignado en uno de sus Caprichos: el sueño de la razón engendra monstruos. Monstruos en el universo onírico de De Chirico o Dalí, desdoblamientos en Magritte. Pero también, en otras vertientes, el imperio del cromatismo de un Klee o un Kandinsky; la geometría, figuración del universo visual, como en el arte ruso de las tres primeras décadas del siglo.

Las rupturas son sospechosas o reciben, de inmediato, el estigma del “europeísmo”. La tiranía de la realidad se formula por los estrechos caminos del “realismo”. Sin embargo, una generación aparece en el horizonte del arte colombiano, y la llegada de Armando Villegas a Bogotá coincide con la gestación de una ruptura histórica en la cual, digan lo que digan, callen lo que callen los críticos de hoy, la presencia del peruano es decisiva.

Decisivo será su paso por la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, a la que ingresa para ejercer un modesto magisterio entre sus condiscípulos. Se diría que esta experiencia no es más que un pretexto para echar raíces en Colombia y en su medio artístico. Debe de haber pesado mucho su condición de “extranjero”; pesará aún más cuando, al cabo de muchos años, asuma la binacionalidad, pese a ser un artista cuya práctica se inicia, profesionalmente, en territorio colombiano. Muy pronto se vinculará a ese grupo de “pioneros” del arte contemporáneo colombiano, compartiendo con ellos no pocas experiencias.

La memoria puede olvidar deliberadamente, por una suerte de perversión interesada, pero los documentos de época no olvidan. En ellos veremos a Armando, a todo lo largo de la década de los cincuenta, al lado de Alejandro Obregón, Fernando Botero, Enrique Grau, Eduardo Ramírez Villamizar y Guillermo Wiedemann. Este retrato de época es algo más que una iconografía accidental. De allí, de sus diversificadas propuestas, surge la ruptura del arte colombiano con la inmediata tradición. Al retrato podrían añadirse las figuras de Marco Ospina y Silva Santamaría. Pero no se trata de una comunidad de propósitos, ni de un grupo formado en una sola propuesta, tendencia o corriente.

Un espíritu común une a estos artistas: romper las amarras de un nacionalismo cerrado, separarse de las propuestas, respetablemente agotadas y por momentos convertidas en dogma, de los seguidores del paisajismo, indigenismo y realismo vernáculo. Las propuestas dominantes en la época no son desdeñables. El tiempo se encargará de colocar en su lugar a los Ariza, Gómez Jaramillo, Acuña o Pedro Nel Gómez. Pero el nuevo espíritu, que llega tarde o sólo llega cuando el mundo del arte ha legitimado las propuestas del arte abstracto, del expresionismo, del surrealismo, de la nueva figuración, ha de imponerse, incluso a falta de postulados teóricos o de una coherente formulación crítica.

El expresionismo, el cubismo y cierto tímido surrealismo están por asentarse en el medio, y excepcionalmente —es el caso de Fernando Botero—, un arte figurativo que remodela la tradición clásica o renacentista. En algunos jóvenes, como en Ramírez Villamizar y en Edgar Negret, el arte “geométrico” y el constructivismo ruso adquirirán carta de naturaleza en Colombia. Sobre todo en Negret, que viene de su experiencia española, después de haber estado cerca del grupo “El Paso” o de haber seguido indirectamente la lección magistral del vasco Jorge Oteiza, a quien conociera a su paso por Popayán.

¿De dónde surgen las primeras fuentes de Villegas? ¿Cómo se opera ese paso sutil y sin sobresaltos, de la figuración al abstraccionismo?

La “Atenas suramericana” es, sin embargo, una ciudad con escasas galerías de arte. El mercado es entonces una arbitraria suma de caprichos personales y la irrisión de unos precios que parecen más ser un favor concedido a los artistas que la valoración material de sus obras. La ciudad que ha tenido, en lo literario, cenáculos, maestros de la creación y el pensamiento, que se ha puesto al día eligiendo modelos de la más radical modernidad, desde las vanguardias históricas (ultraísmo, creacionismo, surrealismo) y que cuenta con una élite de creadores y precursores, es, en cambio, en el dominio del arte, una ciudad ensimismada, conservadora, provinciana, que ni siquiera ha sabido revalorizar a los grandes maestros del arte surgido en la Colonia.

La crítica de arte es en aquellos días una pobre glosa literaria o periodística. Y la historia de las ideas estéticas, en el siglo de Benedetto Croce, André Malraux, Baumgarten, Walter Benjamin, Alfonso Reyes, José Carlos Mariátegui es, en fin, en la Bogotá de los años cincuenta, una forma de espontaneismo voluntarioso y amiguista. El pensamiento crítico, que desde Baldomero Sanín Cano hasta Hernando Téllez, pasando por Jorge Zalamea, se ha “internacionalizado” y “desprovincianizado” en aras de una curiosidad cultural sin perjuicios, no hace acto de presencia en el mundo de las artes plásticas. Con la mejor buena fe, cuando se produzca la primera exposición de Villegas, sólo se podrá acudir a una ingenua calificación: exposición no impresionista. Es decir, se advertía así al público y “seguidores” del arte sobre el carácter irregular y raro de esta muestra, suponiendo que desde el impresionismo no existían juicios de valor (¡setenta o más años después de Cézanne!) que pudieran permitir la comprensión del arte abstracto.

Antes de entrar de lleno en la mesurada abstracción de sus primeras obras, Villegas se ha lanzado episódicamente al muralismo. Una obra de 1953, un fresco pintado en su primera residencia fija de Bogotá, da cuenta de su versatilidad formal. Se trata de una “escena” de labradores o campesinos, o la puesta en escena de un tema que no deja de rezumar cierto apacible romanticismo. Es, sin duda, un detalle de su memoria peruana, una muestra de su capacidad académica (para el dibujo y para el pleno dominio del color), y un gesto de acercamiento a una corriente (el muralismo mejicano) que no entraba en sus intereses estéticos. Podríamos preguntarnos, en cambio, sobre las elecciones formales del artista, capaz de trabajar, con destreza extraordinaria, en esta tendencia.

¿Por qué la nada fácil vía de la abstracción y no el seguimiento de caminos más aceptados y más “comprensibles” dentro del arte figurativo?

No existía un estado de espíritu que tuviera “la posibilidad de distinguir varias o muchas formas particulares de arte, determinada cada una en su concepto particular, en sus límites, y provista de leyes propias”, escribió Croce en su Breviario de estética. Por el contrario, la generación de artistas a la que se vincula Villegas, debe enfrentarse al dogmatismo o a la ignorancia (que vienen a ser sinónimos) de un medio que, para hacerse entender, habla de “no impresionismo”.

Antes de entrar en otra clase de consideraciones, recordemos que el joven Villegas no ha sido ajeno a lo que podríamos llamar la “abstracción primitiva” puesta de manifiesto en la vasta iconografía precolombina. Aunque sea a manera de información superficial, recordemos que sobre los tejidos y adornos trabajados por artesanos se produce una geometrización de las figuras representadas o una simplificación esquemática del objeto que se desea representar.

Se nos ocurre sugerir que, como en toda cosmogonía, la incaica (Villegas no es un blanco europeo, es un mestizo bilingüe), las representaciones imaginarias no pasan por la razón occidental sino por una poética en la cual el universo se expresa a través de imágenes. No es difícil pues el curso seguido y menos si a la tradición indígena se le suman otros factores, de origen “culto”, entre otros el de las propuestas del arte abstracto europeo, el conocimiento de textos que lo “explican” y la obra de artistas que, como Klee o Kandinsky, Braque o Picasso, llegan a la abstracción por un deliberado proceso de síntesis y una insobornable disposición a la ruptura.

Demos un paso atrás en la decisión de Villegas. Su llegada a Bogotá es azarosa. Podía haber dado el previsible salto a Europa o el “descenso” a Buenos Aires. Pero elige, en su tránsito hacia el norte, una ciudad sin referencias en el arte contemporáneo de América Latina. Llega impulsado por el consejo de Ugarte Eléspuru, que no ve mayores posibilidades de progreso en su discípulo, agotadas éstas en Lima. “Mi norte”, como Villegas dice, fue Bogotá. “Mientras otros aspiraban a París o Nueva York, yo aspiré simplemente a Sudamérica”. E ingresa con una beca de 50 pesos (1952) en la Escuela de Bellas Artes, con una ventaja sobre sus compañeros: cursaba un postgrado, era un excelente dibujante en condiciones de enseñar la materia y conocía las técnicas de la pintura. Con este instrumental le resultaba fácil lanzarse a toda clase de experimentaciones.

En 1953, recibirá su segundo diploma: el de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Bogotá.

El “ambiente conventual” que Villegas encuentra en Bogotá desdice de inmediato de la leyenda de “Atenas suramericana” atribuida a la capital colombiana. Han pasado dos años desde su llegada, y nada estimulante encuentra en este medio donde “raras veces podía uno encontrarse con alguien para discutir o para lanzar ideas”. Lima, puerto abierto al mundo, contrasta con esa Bogotá solemne y provinciana, insular, propicia a la leyenda pero alejada del cosmopolitismo. Si éste existe, es de consumo privado en las familias de abolengo de la capital. Pero el cosmopolitismo que no es una moda sino espacio abierto a la curiosidad y el aprendizaje, no asoman en la Bogotá de entonces.

Un espacio en particular sirve a Villegas para llenar ese vacío de información y diálogo: la Librería Central, donde accede a libros y catálogos de arte. Se siente estimulado por el cubismo o por el “pseudocubismo” y en estas expresiones encuentra un punto de contacto con su pasado cultural, con las formas artísticas derivadas de él. Casimiro Eigger, propietario de la librería y figura aglutinadora de algunos talentos artísticos de esa época, permite a Villegas el acceso a “sus” libros. Será él quien bautice la primera exposición de 1954 como “No impresionista”.

“No impresionista”. En este sentido, Villegas no estaba solo. A su lado, aparece un Ramírez Villamizar que viene de Vasarely, de la más pura abstracción escultórica. Vendrán otros que “confabularán” contra la tradición inmediata para crear “un esquema de agremiación”. Nada ni nadie, sin embargo, rompe lanzas, en el sentido teórico o crítico, a favor de esta aventura. Es un esfuerzo en solitario y lo será hasta que aparezca una figura clave en el despegue del arte colombiano contemporáneo: la escritora argentina Marta Traba.

En la aventura de “vanguardia” aparece un Alejandro Obregón que, al recuperar sus orígenes mediterráneos y su educación sentimental del Caribe, ha “bebido” de la pintura gestual de los norteamericanos y talvez mucho más de artistas como Antoni Clavé. El “arte otro” que en los años cincuenta sirviera a Michel Tapié para la lúcida reflexión que legitimaría, por ejemplo, la obra de un Antoni Tàpies, podría servirnos para enmarcar la propuesta de Obregón, un artista tan “muscular” como intuitivo en apariencia, pero siempre consciente de la energía espiritual de su pintura.

Obregón no viene, como Villegas, de la academia, de la que sí vienen Édgar Negret y Enrique Grau. Pero sea cual fuere el origen intelectual de estos artistas, lo cierto es que el lenguaje de la contemporaneidad ya está separado del “habla” moderna de artistas anclados en la estética del siglo xix. Estética del anterior siglo, no tanto por lo figurativa como por la ausencia de riesgos revelada en sus dibujos, pinturas y murales. El asunto no reside en lo figurativo; recordemos que Botero empieza siéndolo y lo será, como volverán a serlo Villegas y Grau, e incluso el Obregón de los ochenta que “adorna” sus figuras con la elegancia de un Gustav Klimt.

Lo que está ausente de la tradición inmediatamente anterior de Colombia es la aventura del riesgo y la búsqueda de nuevos lenguajes y formas de representación, aquello que había permitido que, sin olvidar las raíces antropológicas y étnicas, concedía a la obras de Roberto Matta, Wifredo Lam o Rufino Tamayo, por ejemplo, el carácter de sugestiva originalidad. Sensibilidad que, por ejemplo, sin salirse de la figuración, empieza, por la misma época, a concedernos un José Luis Cuevas nutrido en el expresionismo y en Goya. Sensibilidad que lleva a un Tamayo a separarse de sus inmediatos predecesores, anclados en los dogmas del nacionalismo.

No se trata de un olvido de las raíces. De ser así, se correría el riesgo de servir a un “arte internacional” mimético y sin identidad. Se trata de procesos de simbiosis o de mestizaje, de apropiaciones voluntarias, en algunos casos imperceptibles. Por ejemplo, el universo formal sugerido a Negret por la estatuaria precolombina. Este “viaje a la semilla” —según la afortunada expresión de Alejo Carpentier— dará al arte latinoamericano su identidad universal.

En agosto de 1953, Armando Villegas expone por primera vez en Colombia, en las Galerías Centrales de Arte de Bogotá. Veintiséis cuadros, una cifra modesta, ajustada a la modestia de la galería. Podría decirse que todavía el despegue hacia la abstracción es tímido. Retratos, bodegones, paisajes, cabezas siguen ligados a la tradición figurativa, dejando que se asomen ya elementos de una abstracción cautelosamente dosificada. Villegas tantea el terreno. Es como si, resuelto a dar el paso siguiente, vacilara en el momento de lanzarse a una experimentación más radical.

La madurez del artista, a sus 25 años de edad, es reconocida por el público y los colegas de su generación. Hay maestría en el dibujo y en la utilización del color, en el equilibrio de la composición.

Poco puede esperarse de la “crítica” de arte, que pasa por el voluntarismo de la crónica periodística o por los “consejos” y opiniones de unos pocos enterados. Pero la actividad que en ese sentido despliegan Casimiro Eigger o Walter Engel, permite que el panorama sea menos desolador y que los artistas jóvenes, con un pie en la tradición y otro en el límite de la ruptura, se sientan menos solos en su aventura. Ésta es, en todo caso, la primera muestra “profesional” de Villegas y un precedente significativo en una carrera que empieza con plena identidad y mayor repercusión cuando realice su muestra de 1955 en la Galería de Arte El Callejón.

En 1954 se ha intensificado la actividad pública de Villegas. Ha participado en el “Salón de los VII” de la Biblioteca Nacional y en el Concurso de la Asociación de Escritores y Artistas de Colombia. El crítico y animador de arte Walter Engel destacaba, entre las obras expuestas durante ese año, un óleo en particular: Aves y sangre. Cuando Engel comente la exposición individual de 1955, será más enfático en el reconocimiento de una personalidad ya definida. “El joven pintor peruano —escribe en El Tiempo— ha encontrado ahora una acentuada visión personal, que mantiene una línea media entre lo figurativo y lo ‘abstracto’, con evasiones ocasionales hacia lo puro no-figurativo”.

Curioso y revelador que el crítico entrecomille la palabra “abstracto” y celebre, líneas más adelante, la resistencia del artista hacia una abstracción total. Engel llama “nuevo academicismo no-figurativo” a la plenitud de la abstracción, aquella “que impide todo nexo con la realidad”. Subraya como virtud la manera como Villegas estiliza la naturaleza “hasta el borde de lo abstracto”, la manera como “logra una fina y libre organización geométrica que elude la desesperante exactitud de elementales formas planas pulcramente recortadas (…)”. Existe, pues, un medido prejuicio en el crítico como existe en Villegas una medida coherencia en el equilibrio que consigue al desprenderse de la figuración tradicional sin desembocar en la abstracción absoluta. En este sentido, podríamos decir que Villegas ha “aprendido” la lección de un Paul Klee.

Gabriel García Márquez, entonces un joven y animoso reportero de El Espectador que está a punto de lanzarse a la gloria con la publicación de La hojarasca, su primera novela; celebrado ya por sus primeros cuentos, leerá en El Callejón sus palabras de presentación a la muestra de Villegas. “El caso de Armando Villegas —dirá Gabo—, un pintor que aprendió a pintar en Colombia, es un síntoma que debemos considerar definitivo, de que aquí está ocurriendo un fenómeno estético del cual no nos hemos dado cuenta todos los colombianos que estamos en la obligación de apreciarlo: nuestros pintores han aprendido a pintar”.

García Márquez opina que esos “cuadros deben figurar entre los más interesantes que se han hecho en Colombia, interesantes incluso para quienes no han decidido todavía dónde comienza la pintura moderna y dónde terminan los crucigramas”. También aquí se revela un “prejuicio” sobre la abstracción. La gracia verbal del joven escritor, que ya se alimenta con frases paradójicas, no hace más que subrayarlo. Pero Gabo acierta, de manera premonitoria, con el lenguaje de la literatura, al señalar que tiene “la satisfactoria impresión de estar asistiendo al principio de una obra pictórica asombrosa”.

La exposición, etiquetada de “No impresionista”, vuelve a poner de manifiesto la sensación de incertidumbre que pesa sobre el arte “moderno”. ¿Por qué no llamarla expresionista? ¿O expresionista abstracta? No existen todavía elementos suficientes para “clasificar” un arte que, de manera definitiva, se separa de la tradición inmediata y entra a la más radical y sugestiva modernidad.

Las advertencias sobre el peligro que significa dar un paso más adelante, son, sin embargo, un lastre todavía notorio en la crítica. ¿Se aceptarán aventuras más radicales, las que aparecen, por ejemplo, en las esculturas de Ramírez Villamizar o Edgar Negret, herederos de la más pura abstracción geométrica? ¿O la abstracción radical de los primeros cuadros de Alberto Gutiérrez? ¿Podrá esta “crítica”, tan bien intencionada como temerosa, aceptar la entrada del “constructivismo” o de las tendencias formalistas del gran arte ruso de la segunda y tercera décadas del siglo xx?