- Botero esculturas (1998)

- Salmona (1998)

- El sabor de Colombia (1994)

- Wayuú. Cultura del desierto colombiano (1998)

- Semana Santa en Popayán (1999)

- Cartagena de siempre (1992)

- Palacio de las Garzas (1999)

- Juan Montoya (1998)

- Aves de Colombia. Grabados iluminados del Siglo XVIII (1993)

- Alta Colombia. El esplendor de la montaña (1996)

- Artefactos. Objetos artesanales de Colombia (1992)

- Carros. El automovil en Colombia (1995)

- Espacios Comerciales. Colombia (1994)

- Cerros de Bogotá (2000)

- El Terremoto de San Salvador. Narración de un superviviente (2001)

- Manolo Valdés. La intemporalidad del arte (1999)

- Casa de Hacienda. Arquitectura en el campo colombiano (1997)

- Fiestas. Celebraciones y Ritos de Colombia (1995)

- Costa Rica. Pura Vida (2001)

- Luis Restrepo. Arquitectura (2001)

- Ana Mercedes Hoyos. Palenque (2001)

- La Moneda en Colombia (2001)

- Jardines de Colombia (1996)

- Una jornada en Macondo (1995)

- Retratos (1993)

- Atavíos. Raíces de la moda colombiana (1996)

- La ruta de Humboldt. Colombia - Venezuela (1994)

- Trópico. Visiones de la naturaleza colombiana (1997)

- Herederos de los Incas (1996)

- Casa Moderna. Medio siglo de arquitectura doméstica colombiana (1996)

- Bogotá desde el aire (1994)

- La vida en Colombia (1994)

- Casa Republicana. La bella época en Colombia (1995)

- Selva húmeda de Colombia (1990)

- Richter (1997)

- Por nuestros niños. Programas para su Proteccion y Desarrollo en Colombia (1990)

- Mariposas de Colombia (1991)

- Colombia tierra de flores (1990)

- Los países andinos desde el satélite (1995)

- Deliciosas frutas tropicales (1990)

- Arrecifes del Caribe (1988)

- Casa campesina. Arquitectura vernácula de Colombia (1993)

- Páramos (1988)

- Manglares (1989)

- Señor Ladrillo (1988)

- La última muerte de Wozzeck (2000)

- Historia del Café de Guatemala (2001)

- Casa Guatemalteca (1999)

- Silvia Tcherassi (2002)

- Ana Mercedes Hoyos. Retrospectiva (2002)

- Francisco Mejía Guinand (2002)

- Aves del Llano (1992)

- El año que viene vuelvo (1989)

- Museos de Bogotá (1989)

- El arte de la cocina japonesa (1996)

- Botero Dibujos (1999)

- Colombia Campesina (1989)

- Conflicto amazónico. 1932-1934 (1994)

- Débora Arango. Museo de Arte Moderno de Medellín (1986)

- La Sabana de Bogotá (1988)

- Casas de Embajada en Washington D.C. (2004)

- XVI Bienal colombiana de Arquitectura 1998 (1998)

- Visiones del Siglo XX colombiano. A través de sus protagonistas ya muertos (2003)

- Río Bogotá (1985)

- Jacanamijoy (2003)

- Álvaro Barrera. Arquitectura y Restauración (2003)

- Campos de Golf en Colombia (2003)

- Cartagena de Indias. Visión panorámica desde el aire (2003)

- Guadua. Arquitectura y Diseño (2003)

- Enrique Grau. Homenaje (2003)

- Mauricio Gómez. Con la mano izquierda (2003)

- Ignacio Gómez Jaramillo (2003)

- Tesoros del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 350 años (2003)

- Manos en el arte colombiano (2003)

- Historia de la Fotografía en Colombia. Museo de Arte Moderno de Bogotá (1983)

- Arenas Betancourt. Un realista más allá del tiempo (1986)

- Los Figueroa. Aproximación a su época y a su pintura (1986)

- Andrés de Santa María (1985)

- Ricardo Gómez Campuzano (1987)

- El encanto de Bogotá (1987)

- Manizales de ayer. Album de fotografías (1987)

- Ramírez Villamizar. Museo de Arte Moderno de Bogotá (1984)

- La transformación de Bogotá (1982)

- Las fronteras azules de Colombia (1985)

- Botero en el Museo Nacional de Colombia. Nueva donación 2004 (2004)

- Gonzalo Ariza. Pinturas (1978)

- Grau. El pequeño viaje del Barón Von Humboldt (1977)

- Bogotá Viva (2004)

- Albergues del Libertador en Colombia. Banco de la República (1980)

- El Rey triste (1980)

- Gregorio Vásquez (1985)

- Ciclovías. Bogotá para el ciudadano (1983)

- Negret escultor. Homenaje (2004)

- Mefisto. Alberto Iriarte (2004)

- Suramericana. 60 Años de compromiso con la cultura (2004)

- Rostros de Colombia (1985)

- Flora de Los Andes. Cien especies del Altiplano Cundi-Boyacense (1984)

- Casa de Nariño (1985)

- Periodismo gráfico. Círculo de Periodistas de Bogotá (1984)

- Cien años de arte colombiano. 1886 - 1986 (1985)

- Pedro Nel Gómez (1981)

- Colombia amazónica (1988)

- Palacio de San Carlos (1986)

- Veinte años del Sena en Colombia. 1957-1977 (1978)

- Bogotá. Estructura y principales servicios públicos (1978)

- Colombia Parques Naturales (2006)

- Érase una vez Colombia (2005)

- Colombia 360°. Ciudades y pueblos (2006)

- Bogotá 360°. La ciudad interior (2006)

- Guatemala inédita (2006)

- Casa de Recreo en Colombia (2005)

- Manzur. Homenaje (2005)

- Gerardo Aragón (2009)

- Santiago Cárdenas (2006)

- Omar Rayo. Homenaje (2006)

- Beatriz González (2005)

- Casa de Campo en Colombia (2007)

- Luis Restrepo. construcciones (2007)

- Juan Cárdenas (2007)

- Luis Caballero. Homenaje (2007)

- Fútbol en Colombia (2007)

- Cafés de Colombia (2008)

- Colombia es Color (2008)

- Armando Villegas. Homenaje (2008)

- Manuel Hernández (2008)

- Alicia Viteri. Memoria digital (2009)

- Clemencia Echeverri. Sin respuesta (2009)

- Museo de Arte Moderno de Cartagena de Indias (2009)

- Agua. Riqueza de Colombia (2009)

- Volando Colombia. Paisajes (2009)

- Colombia en flor (2009)

- Medellín 360º. Cordial, Pujante y Bella (2009)

- Arte Internacional. Colección del Banco de la República (2009)

- Hugo Zapata (2009)

- Apalaanchi. Pescadores Wayuu (2009)

- Bogotá vuelo al pasado (2010)

- Grabados Antiguos de la Pontificia Universidad Javeriana. Colección Eduardo Ospina S. J. (2010)

- Orquídeas. Especies de Colombia (2010)

- Apartamentos. Bogotá (2010)

- Luis Caballero. Erótico (2010)

- Luis Fernando Peláez (2010)

- Aves en Colombia (2011)

- Pedro Ruiz (2011)

- El mundo del arte en San Agustín (2011)

- Cundinamarca. Corazón de Colombia (2011)

- El hundimiento de los Partidos Políticos Tradicionales venezolanos: El caso Copei (2014)

- Artistas por la paz (1986)

- Reglamento de uniformes, insignias, condecoraciones y distintivos para el personal de la Policía Nacional (2009)

- Historia de Bogotá. Tomo I - Conquista y Colonia (2007)

- Historia de Bogotá. Tomo II - Siglo XIX (2007)

- Academia Colombiana de Jurisprudencia. 125 Años (2019)

- Duque, su presidencia (2022)

El Corpus Christi

Catedral de Bogotá. Dibujo de Riou. 16 x 12 cm. L’Amérique Equinoxiale. M. André. París, 1877. Academia Colombiana de Historia, Bogotá. La Plaza Mayor de la ciudad de Bogotá fue el escenario de los primeros encuentros festivos sagrados entre españoles e indios, durante el Corpus Christi del catolicismo y el culto al sol. Jeremy Horner.

En las fiestas de carnaval de los indios Camtzá, en Sibundoy, Putumayo, arrodillarse frente al sacerdote católico ha sido señal de poder religioso sobre las comunidades indígenas. Jeremy Horner.

Indios Camtzá Sibundoy, Putumayo. Jeremy Horner.

Carnaval de indios Camtzá en Sibundoy, Putumayo. El traje de sombrero y corona y la dulzaina de este indio expresan la permanencia de su encuentro cultural con Occidente Jeremy Horner.

La dulzaina, de origen europeo, se llama también armónica, en Boyacá es riolina. Jeremy Horner.

La dulzaina, de origen europeo, se llama también armónica, en Plato, Magdalena, es violina. Jeremy Horner.

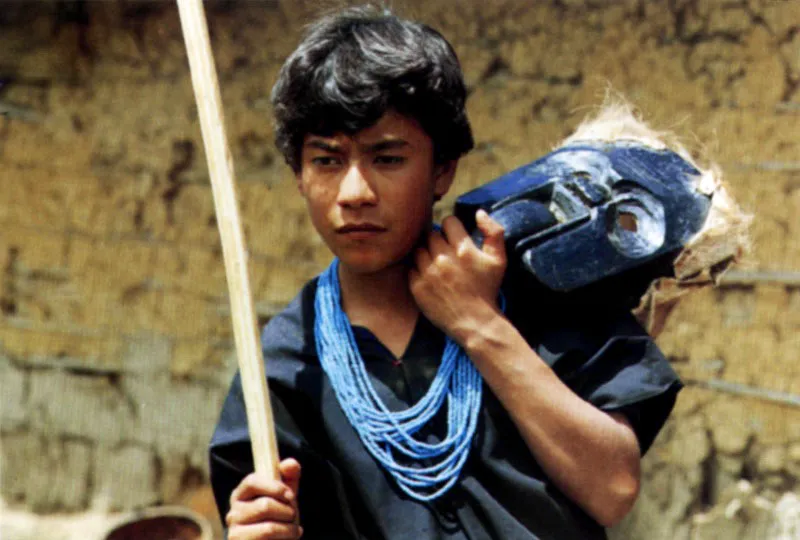

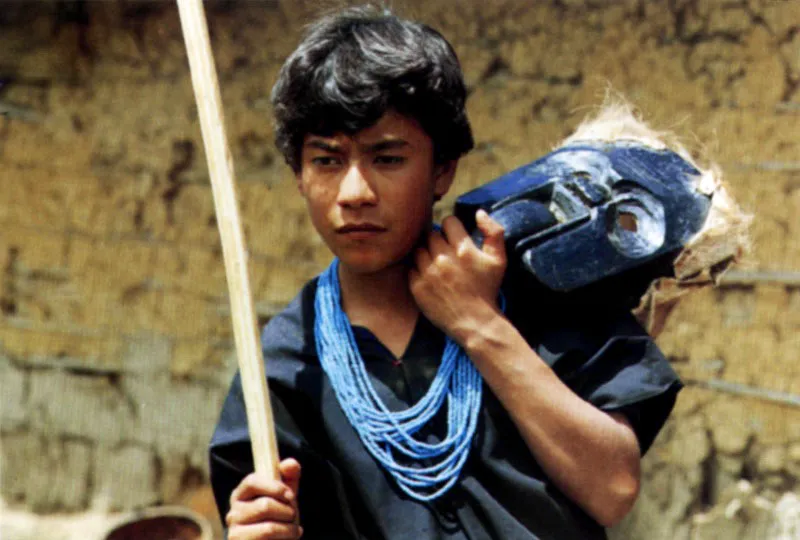

Las máscaras negras de la danza de los Sanjuanes de los indios Camtzá, Putumayo, con desordenadas cabelleras de fique o pieles de animales, representan la resistencia de los indios Pastos a los Incas. Miles de Pastos murieron en Yahuarcocha, o “Laguna de sangre”. La rebeldía india frente a los “blancos” permeó también la expresión agresiva de las máscaras. Jeremy Horner.

Las máscaras negras de la danza de los Sanjuanes de los indios Camtzá, Putumayo, con desordenadas cabelleras de fique o pieles de animales, representan la resistencia de los indios Pastos a los Incas. Miles de Pastos murieron en Yahuarcocha, o “Laguna de sangre”. La rebeldía india frente a los “blancos” permeó también la expresión agresiva de las máscaras. Jeremy Horner.

Danzantes de Males, en el municipio de Córdoba, Nariño. La tradición oral narra que fueron indios del valle del Guamués quienes originaron el poblado, y que una invasión Inca precolombina enriqueció el baile que, al son de flauta y tambor, tiene una compleja estructura. Jeremy Horner.

Curandero en Putumayo. Jeremy Horner.

Indios Yukuna. Río Mirití-Paraná, Amazonas. Baile de chontaduro o baile de muñeco. Danza teatral que invoca espíritus acuáticos de sus antepasados. Jeremy Horner.

Indios Yukuna. Río Mirití-Paraná, Amazonas. Baile de chontaduro o baile de muñeco. Danza teatral que invoca espíritus acuáticos de sus antepasados. Jeremy Horner.

Texto de: Nina S. de Friedemann

Sin embargo, para los propósitos de evangelización de la Iglesia Católica, debió ser útil encontrar que en América en el momento cósmico del solsticio de verano, que señala la época de siembra y cosechas, los indios tenían cultos ancestrales al sol y a la luna. Siguiendo la costumbre de la Edad Media cuando alrededor de los autos sacramentales y las obras de misterio popular, a los iletrados se les enseñaba la doctrina católica, se introdujo la fiesta de Corpus Christi coincidente con el movimiento anual del sol sobre el horizonte y su regreso al Sur.

La festividad que desde el siglo XIII había sido acogida en España, y en el siglo XV era consagrada como la fiesta principal del catolicismo, poco a poco recreó en el Nuevo Mundo el aire de espectáculo que había alcanzado en la España renacentista. En 1513 y en 1575 allí habían aparecido personajes como el Gigante y la Gigantona, la enorme culebra Tarasca, el Aguila y los Dragones, disfraces de moros, cabezudos y animales que personificaban el mal.

En la Nueva Granada –de acuerdo con la estudiosa Susana Friedmann– la crónica de Fray Cristóbal de Torres, arzobispo y fundador del Colegio Mayor del Rosario, cuenta cómo se celebró por primera vez en 1564 un Corpus Christi en el marco de la Plaza Mayor de la ciudad de Santa Fe, más adelante conocida como Bogotá. A la descripción de la pomposa procesión del clero y de dignatarios de la Corona empuñando varas de plata repujada, se añadió la de la presencia de los aborígenes vestidos de mantas, quienes luciendo tocados de plumas y adornos de abalorios, brazaletes y candongas, danzaban con la música de sus tambores y pitos alrededor del palio de la Eucaristía. Con el tiempo, la fiesta integró comparsas de disfraces, danzas y la evocación bíblica de una naturaleza pródiga. Los mejores productos de la tierra: turmas, arracachas, chuguas, cubios, hibias; las más frescas frutas: piñas, pitahayas, granadillas, aguacates, curubas; las gallinas más gordas, los gallos de más vistosas plumas, y los mejores ejemplares de cacería en los montes cercanos convertían a la plaza mayor, alrededor de la Pila del Mono, en el paraíso terrenal. Entre la fauna de cartón, una enorme culebra verde, engendro de la Tarasca –la serpiente española– se arrastraba volteando los canastos de manzanas y de papas convirtiéndose en estrepitosa diversión. Pero el asombro lo provocaba una ballena negra, el monstruo marino del Antiguo Testamento que llevaba en su estómago a Jonás.

Del mismo modo que en Bolivia o en México, esta fiesta atrajo la curiosidad y el gozo de la población indígena desempeñando un papel de adoctrinamiento similar al de los autos sacramentales de la Edad Media. Así mismo, para ese tiempo en España ya existían las cofradías de negros africanos o descendientes de africanos, que participaban en las fiestas del Corpus Christi con representaciones fantasmales de sus antepasados muertos. Algunos de esos personajes tenían aspecto de negros, o por lo menos llevaban carátulas de negros. Ello dio motivo a que se les llamara “diablitos negros”. Uno de ellos obtuvo tanto éxito con su actuación burlesca en la procesión eucarística, que de ahí saltó al escenario del teatro español, como la mojiganga, figura memorable en el Siglo de Oro.

#AmorPorColombia

El Corpus Christi

Catedral de Bogotá. Dibujo de Riou. 16 x 12 cm. L’Amérique Equinoxiale. M. André. París, 1877. Academia Colombiana de Historia, Bogotá. La Plaza Mayor de la ciudad de Bogotá fue el escenario de los primeros encuentros festivos sagrados entre españoles e indios, durante el Corpus Christi del catolicismo y el culto al sol. Jeremy Horner.

En las fiestas de carnaval de los indios Camtzá, en Sibundoy, Putumayo, arrodillarse frente al sacerdote católico ha sido señal de poder religioso sobre las comunidades indígenas. Jeremy Horner.

Indios Camtzá Sibundoy, Putumayo. Jeremy Horner.

Carnaval de indios Camtzá en Sibundoy, Putumayo. El traje de sombrero y corona y la dulzaina de este indio expresan la permanencia de su encuentro cultural con Occidente Jeremy Horner.

La dulzaina, de origen europeo, se llama también armónica, en Boyacá es riolina. Jeremy Horner.

La dulzaina, de origen europeo, se llama también armónica, en Plato, Magdalena, es violina. Jeremy Horner.

Las máscaras negras de la danza de los Sanjuanes de los indios Camtzá, Putumayo, con desordenadas cabelleras de fique o pieles de animales, representan la resistencia de los indios Pastos a los Incas. Miles de Pastos murieron en Yahuarcocha, o “Laguna de sangre”. La rebeldía india frente a los “blancos” permeó también la expresión agresiva de las máscaras. Jeremy Horner.

Las máscaras negras de la danza de los Sanjuanes de los indios Camtzá, Putumayo, con desordenadas cabelleras de fique o pieles de animales, representan la resistencia de los indios Pastos a los Incas. Miles de Pastos murieron en Yahuarcocha, o “Laguna de sangre”. La rebeldía india frente a los “blancos” permeó también la expresión agresiva de las máscaras. Jeremy Horner.

Danzantes de Males, en el municipio de Córdoba, Nariño. La tradición oral narra que fueron indios del valle del Guamués quienes originaron el poblado, y que una invasión Inca precolombina enriqueció el baile que, al son de flauta y tambor, tiene una compleja estructura. Jeremy Horner.

Curandero en Putumayo. Jeremy Horner.

Indios Yukuna. Río Mirití-Paraná, Amazonas. Baile de chontaduro o baile de muñeco. Danza teatral que invoca espíritus acuáticos de sus antepasados. Jeremy Horner.

Indios Yukuna. Río Mirití-Paraná, Amazonas. Baile de chontaduro o baile de muñeco. Danza teatral que invoca espíritus acuáticos de sus antepasados. Jeremy Horner.

Texto de: Nina S. de Friedemann

Sin embargo, para los propósitos de evangelización de la Iglesia Católica, debió ser útil encontrar que en América en el momento cósmico del solsticio de verano, que señala la época de siembra y cosechas, los indios tenían cultos ancestrales al sol y a la luna. Siguiendo la costumbre de la Edad Media cuando alrededor de los autos sacramentales y las obras de misterio popular, a los iletrados se les enseñaba la doctrina católica, se introdujo la fiesta de Corpus Christi coincidente con el movimiento anual del sol sobre el horizonte y su regreso al Sur.

La festividad que desde el siglo XIII había sido acogida en España, y en el siglo XV era consagrada como la fiesta principal del catolicismo, poco a poco recreó en el Nuevo Mundo el aire de espectáculo que había alcanzado en la España renacentista. En 1513 y en 1575 allí habían aparecido personajes como el Gigante y la Gigantona, la enorme culebra Tarasca, el Aguila y los Dragones, disfraces de moros, cabezudos y animales que personificaban el mal.

En la Nueva Granada –de acuerdo con la estudiosa Susana Friedmann– la crónica de Fray Cristóbal de Torres, arzobispo y fundador del Colegio Mayor del Rosario, cuenta cómo se celebró por primera vez en 1564 un Corpus Christi en el marco de la Plaza Mayor de la ciudad de Santa Fe, más adelante conocida como Bogotá. A la descripción de la pomposa procesión del clero y de dignatarios de la Corona empuñando varas de plata repujada, se añadió la de la presencia de los aborígenes vestidos de mantas, quienes luciendo tocados de plumas y adornos de abalorios, brazaletes y candongas, danzaban con la música de sus tambores y pitos alrededor del palio de la Eucaristía. Con el tiempo, la fiesta integró comparsas de disfraces, danzas y la evocación bíblica de una naturaleza pródiga. Los mejores productos de la tierra: turmas, arracachas, chuguas, cubios, hibias; las más frescas frutas: piñas, pitahayas, granadillas, aguacates, curubas; las gallinas más gordas, los gallos de más vistosas plumas, y los mejores ejemplares de cacería en los montes cercanos convertían a la plaza mayor, alrededor de la Pila del Mono, en el paraíso terrenal. Entre la fauna de cartón, una enorme culebra verde, engendro de la Tarasca –la serpiente española– se arrastraba volteando los canastos de manzanas y de papas convirtiéndose en estrepitosa diversión. Pero el asombro lo provocaba una ballena negra, el monstruo marino del Antiguo Testamento que llevaba en su estómago a Jonás.

Del mismo modo que en Bolivia o en México, esta fiesta atrajo la curiosidad y el gozo de la población indígena desempeñando un papel de adoctrinamiento similar al de los autos sacramentales de la Edad Media. Así mismo, para ese tiempo en España ya existían las cofradías de negros africanos o descendientes de africanos, que participaban en las fiestas del Corpus Christi con representaciones fantasmales de sus antepasados muertos. Algunos de esos personajes tenían aspecto de negros, o por lo menos llevaban carátulas de negros. Ello dio motivo a que se les llamara “diablitos negros”. Uno de ellos obtuvo tanto éxito con su actuación burlesca en la procesión eucarística, que de ahí saltó al escenario del teatro español, como la mojiganga, figura memorable en el Siglo de Oro.