- Botero esculturas (1998)

- Salmona (1998)

- El sabor de Colombia (1994)

- Wayuú. Cultura del desierto colombiano (1998)

- Semana Santa en Popayán (1999)

- Cartagena de siempre (1992)

- Palacio de las Garzas (1999)

- Juan Montoya (1998)

- Aves de Colombia. Grabados iluminados del Siglo XVIII (1993)

- Alta Colombia. El esplendor de la montaña (1996)

- Artefactos. Objetos artesanales de Colombia (1992)

- Carros. El automovil en Colombia (1995)

- Espacios Comerciales. Colombia (1994)

- Cerros de Bogotá (2000)

- El Terremoto de San Salvador. Narración de un superviviente (2001)

- Manolo Valdés. La intemporalidad del arte (1999)

- Casa de Hacienda. Arquitectura en el campo colombiano (1997)

- Fiestas. Celebraciones y Ritos de Colombia (1995)

- Costa Rica. Pura Vida (2001)

- Luis Restrepo. Arquitectura (2001)

- Ana Mercedes Hoyos. Palenque (2001)

- La Moneda en Colombia (2001)

- Jardines de Colombia (1996)

- Una jornada en Macondo (1995)

- Retratos (1993)

- Atavíos. Raíces de la moda colombiana (1996)

- La ruta de Humboldt. Colombia - Venezuela (1994)

- Trópico. Visiones de la naturaleza colombiana (1997)

- Herederos de los Incas (1996)

- Casa Moderna. Medio siglo de arquitectura doméstica colombiana (1996)

- Bogotá desde el aire (1994)

- La vida en Colombia (1994)

- Casa Republicana. La bella época en Colombia (1995)

- Selva húmeda de Colombia (1990)

- Richter (1997)

- Por nuestros niños. Programas para su Proteccion y Desarrollo en Colombia (1990)

- Mariposas de Colombia (1991)

- Colombia tierra de flores (1990)

- Los países andinos desde el satélite (1995)

- Deliciosas frutas tropicales (1990)

- Arrecifes del Caribe (1988)

- Casa campesina. Arquitectura vernácula de Colombia (1993)

- Páramos (1988)

- Manglares (1989)

- Señor Ladrillo (1988)

- La última muerte de Wozzeck (2000)

- Historia del Café de Guatemala (2001)

- Casa Guatemalteca (1999)

- Silvia Tcherassi (2002)

- Ana Mercedes Hoyos. Retrospectiva (2002)

- Francisco Mejía Guinand (2002)

- Aves del Llano (1992)

- El año que viene vuelvo (1989)

- Museos de Bogotá (1989)

- El arte de la cocina japonesa (1996)

- Botero Dibujos (1999)

- Colombia Campesina (1989)

- Conflicto amazónico. 1932-1934 (1994)

- Débora Arango. Museo de Arte Moderno de Medellín (1986)

- La Sabana de Bogotá (1988)

- Casas de Embajada en Washington D.C. (2004)

- XVI Bienal colombiana de Arquitectura 1998 (1998)

- Visiones del Siglo XX colombiano. A través de sus protagonistas ya muertos (2003)

- Río Bogotá (1985)

- Jacanamijoy (2003)

- Álvaro Barrera. Arquitectura y Restauración (2003)

- Campos de Golf en Colombia (2003)

- Cartagena de Indias. Visión panorámica desde el aire (2003)

- Guadua. Arquitectura y Diseño (2003)

- Enrique Grau. Homenaje (2003)

- Mauricio Gómez. Con la mano izquierda (2003)

- Ignacio Gómez Jaramillo (2003)

- Tesoros del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 350 años (2003)

- Manos en el arte colombiano (2003)

- Historia de la Fotografía en Colombia. Museo de Arte Moderno de Bogotá (1983)

- Arenas Betancourt. Un realista más allá del tiempo (1986)

- Los Figueroa. Aproximación a su época y a su pintura (1986)

- Andrés de Santa María (1985)

- Ricardo Gómez Campuzano (1987)

- El encanto de Bogotá (1987)

- Manizales de ayer. Album de fotografías (1987)

- Ramírez Villamizar. Museo de Arte Moderno de Bogotá (1984)

- La transformación de Bogotá (1982)

- Las fronteras azules de Colombia (1985)

- Botero en el Museo Nacional de Colombia. Nueva donación 2004 (2004)

- Gonzalo Ariza. Pinturas (1978)

- Grau. El pequeño viaje del Barón Von Humboldt (1977)

- Bogotá Viva (2004)

- Albergues del Libertador en Colombia. Banco de la República (1980)

- El Rey triste (1980)

- Gregorio Vásquez (1985)

- Ciclovías. Bogotá para el ciudadano (1983)

- Negret escultor. Homenaje (2004)

- Mefisto. Alberto Iriarte (2004)

- Suramericana. 60 Años de compromiso con la cultura (2004)

- Rostros de Colombia (1985)

- Flora de Los Andes. Cien especies del Altiplano Cundi-Boyacense (1984)

- Casa de Nariño (1985)

- Periodismo gráfico. Círculo de Periodistas de Bogotá (1984)

- Cien años de arte colombiano. 1886 - 1986 (1985)

- Pedro Nel Gómez (1981)

- Colombia amazónica (1988)

- Palacio de San Carlos (1986)

- Veinte años del Sena en Colombia. 1957-1977 (1978)

- Bogotá. Estructura y principales servicios públicos (1978)

- Colombia Parques Naturales (2006)

- Érase una vez Colombia (2005)

- Colombia 360°. Ciudades y pueblos (2006)

- Bogotá 360°. La ciudad interior (2006)

- Guatemala inédita (2006)

- Casa de Recreo en Colombia (2005)

- Manzur. Homenaje (2005)

- Gerardo Aragón (2009)

- Santiago Cárdenas (2006)

- Omar Rayo. Homenaje (2006)

- Beatriz González (2005)

- Casa de Campo en Colombia (2007)

- Luis Restrepo. construcciones (2007)

- Juan Cárdenas (2007)

- Luis Caballero. Homenaje (2007)

- Fútbol en Colombia (2007)

- Cafés de Colombia (2008)

- Colombia es Color (2008)

- Armando Villegas. Homenaje (2008)

- Manuel Hernández (2008)

- Alicia Viteri. Memoria digital (2009)

- Clemencia Echeverri. Sin respuesta (2009)

- Museo de Arte Moderno de Cartagena de Indias (2009)

- Agua. Riqueza de Colombia (2009)

- Volando Colombia. Paisajes (2009)

- Colombia en flor (2009)

- Medellín 360º. Cordial, Pujante y Bella (2009)

- Arte Internacional. Colección del Banco de la República (2009)

- Hugo Zapata (2009)

- Apalaanchi. Pescadores Wayuu (2009)

- Bogotá vuelo al pasado (2010)

- Grabados Antiguos de la Pontificia Universidad Javeriana. Colección Eduardo Ospina S. J. (2010)

- Orquídeas. Especies de Colombia (2010)

- Apartamentos. Bogotá (2010)

- Luis Caballero. Erótico (2010)

- Luis Fernando Peláez (2010)

- Aves en Colombia (2011)

- Pedro Ruiz (2011)

- El mundo del arte en San Agustín (2011)

- Cundinamarca. Corazón de Colombia (2011)

- El hundimiento de los Partidos Políticos Tradicionales venezolanos: El caso Copei (2014)

- Artistas por la paz (1986)

- Reglamento de uniformes, insignias, condecoraciones y distintivos para el personal de la Policía Nacional (2009)

- Historia de Bogotá. Tomo I - Conquista y Colonia (2007)

- Historia de Bogotá. Tomo II - Siglo XIX (2007)

- Academia Colombiana de Jurisprudencia. 125 Años (2019)

- Duque, su presidencia (2022)

Fiestas y recreación

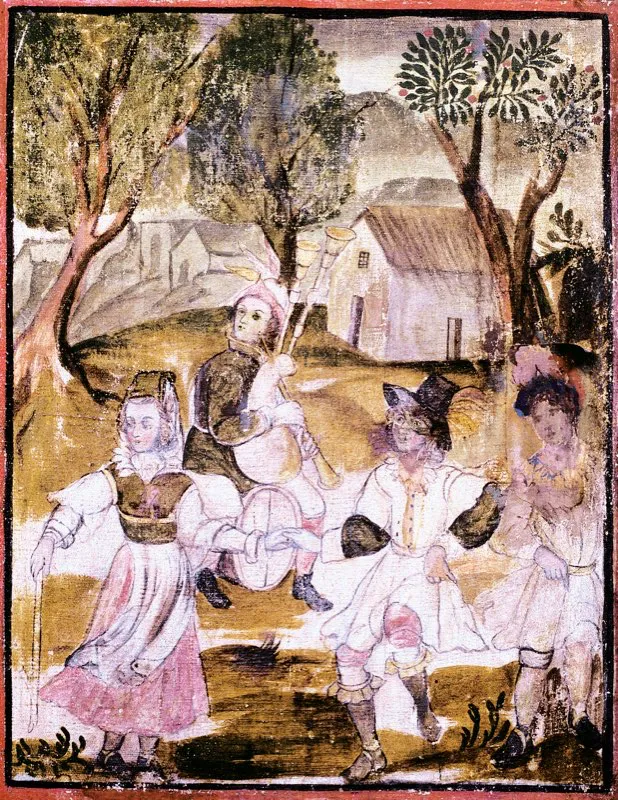

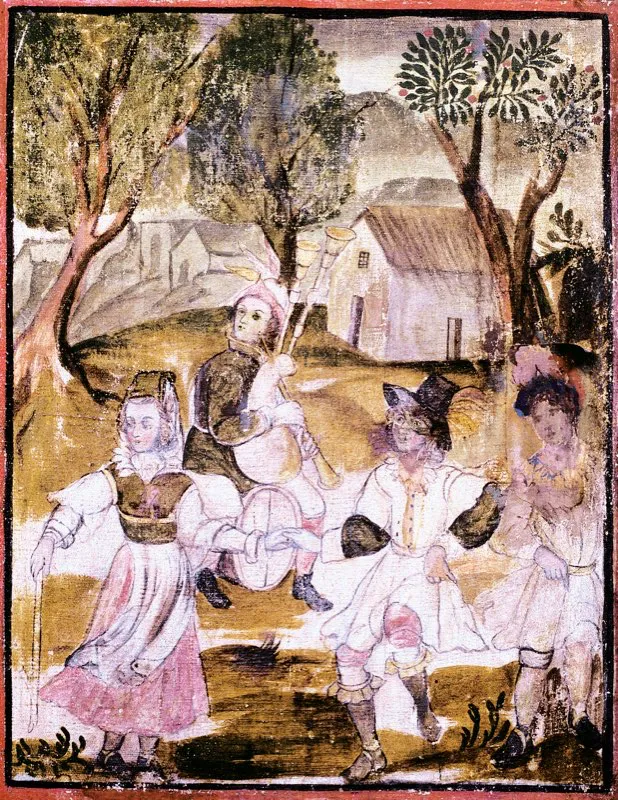

En sus Reminiscencias de Santafé y Bogotá, José María Cordovez Moure describe la fiesta de las octavas, una de las más tradicionales de la ciudad: “Desde las diez de la mañana empezaban a circular los matachines, que eran hombres disfrazados de danzantes… Allí donde tenían sus compadres o pretendidas, se detenían para bailar la contradanza, o para hacer y deshacer, bailando, la trenza alrededor de un asta, de la cual pendían tantas cintas de colores cuantos eran los matachos. Concluida la danza, recibían los aplausos y felicitaciones del pueblo y se iban con su música a otra parte”. Acuarela sobre papel de José Manuel Groot y Auguste Le Moyne. Baile callejero. Museo Nacional de Colombia, Bogotá.

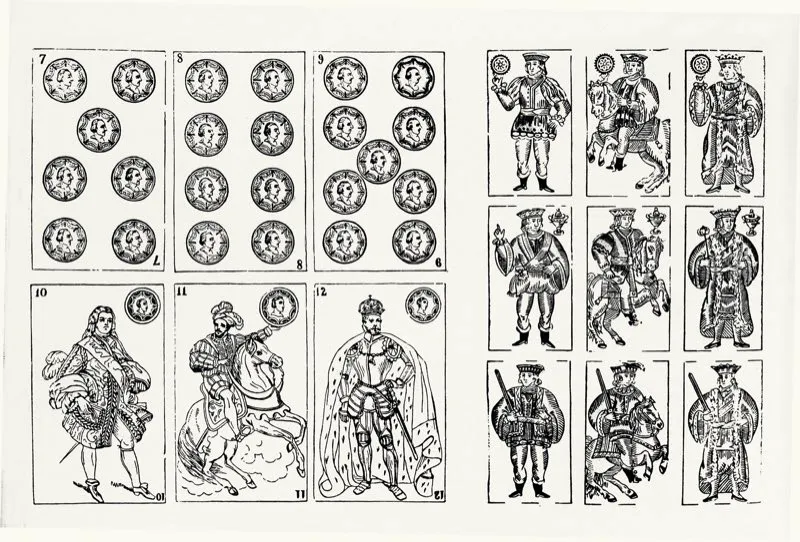

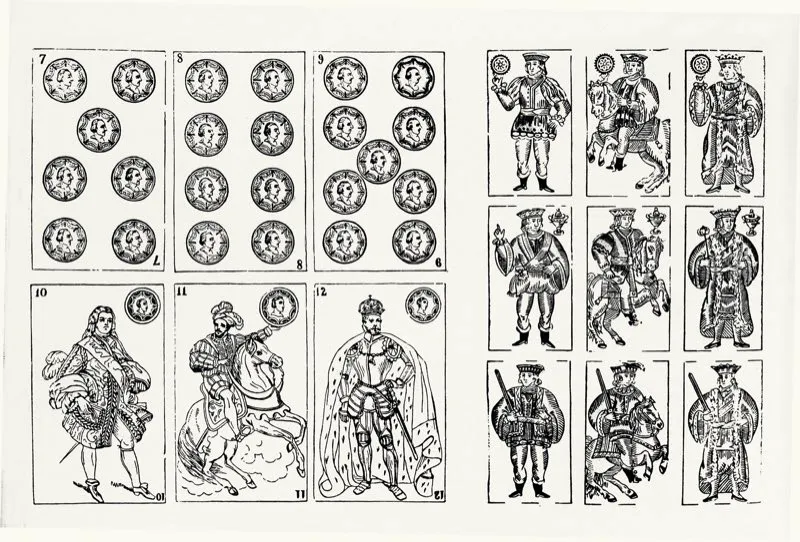

No se sabe si la pasión por el juego, que ha sido en Bogotá desde tiempos remotos una de sus costumbres menos recomendables, nos vino en las alforjas de los españoles que, junto al misal, traían las cartas y los dados, o si ese atavismo lo encontramos en nuestros antepasados indígenas que tenían también, como lo han descrito algunos investigadores, entre ellos Ghisletti y Hernández Rodríguez, cierta afición por los juegos de azar. Lo cierto es que durante el periodo colonial proliferaron en Santafé las casas de juego clandestinas, en las que pocos ganaban y muchos se arruinaban, no obstante las severas medidas contra el juego adoptadas por los virreyes. En casi todas las casas de la clase alta, así de españoles peninsulares como de criollos, se echaban las cartas y rodaban los dados con intensidad, en juegos sofisticados como el tute, el cucunubá, el bacará y otros; pero las clases populares no se quedaban atrás. El cotudo, acuarela anónima del siglo xix.

Estampa de un juego de cartas a finales del siglo xviii, al que se denomina con el eufemismo de “distracción”.

Motivos mitológicos y satíricos de un naipe que estaba muy difundido en la península.

En Santafé existía un estanco que regulaba la producción y la venta de todo tipo de naipes, que sin embargo poco pudo frente a la pasión hispánica por el juego.

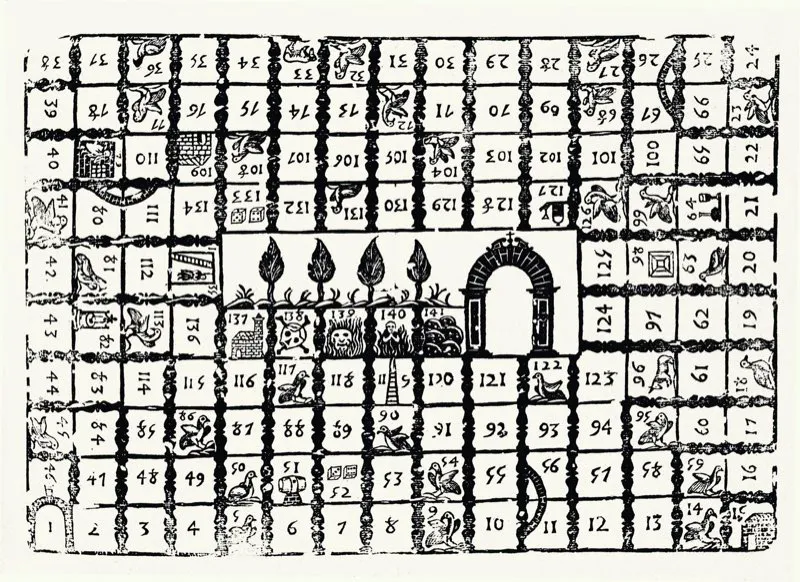

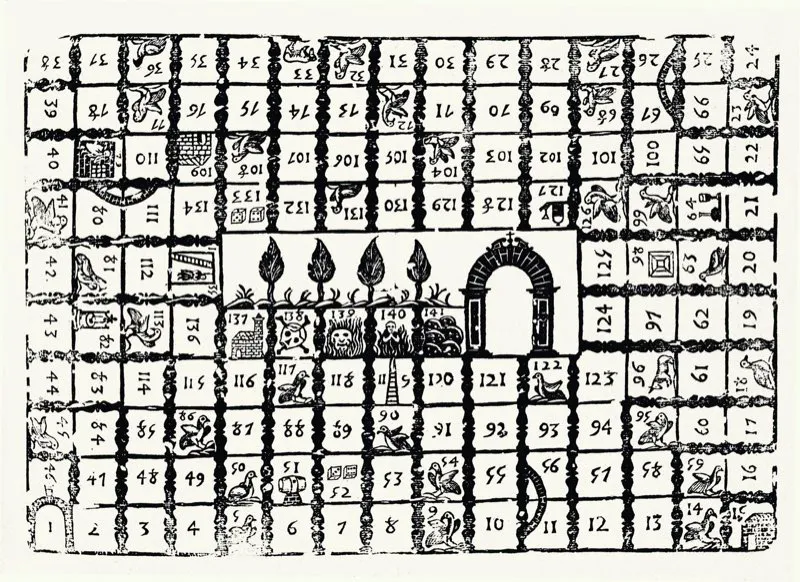

El juego de la oca es uno de los más antiguos que existen. Se cree que fue creado por los griegos para distraerse en los ratos de descanso durante el sitio de Troya. También se le supone original de Florencia, en época de los Medici, y aún hay quienes lo atribuyen a una invención de Leonardo da Vinci. La tercera versión sobre el origen de la oca dice que lo ingeniaron los templarios en el siglo xi, inspirados en el camino de Santiago. En cualquier caso, los habitantes de Santafé no fueron ajenos al juego de la oca, que se practicaba en las casas por mero entretenimiento y sin ánimo de apuestas, sobre un tablero de 63 casillas con dibujos, en forma de espiral, en las que, como en el parqués, se puede avanzar o retroceder, sin escapar al consabido castigo en caso de incurrir en alguna de las infracciones estipuladas. El primer jugador que logre llegar a la casilla 63, bautizada como “el jardín de la oca”, es el ganador. ![La lotería de Santafé arbitraba fondos para obras de beneficencia. “El fondo de la lotería es de mil pesos mensuales, y la extracción [cifra que se entrega a los ganadores] de 875, quedando cien pesos con destino al objeto de este establecimiento, y 25 para los gastos”, Papel Periódico de Santafé de Bogotá, julio 6 de 1792.](contenidos-webp/75530.webp)

La lotería de Santafé arbitraba fondos para obras de beneficencia. “El fondo de la lotería es de mil pesos mensuales, y la extracción [cifra que se entrega a los ganadores] de 875, quedando cien pesos con destino al objeto de este establecimiento, y 25 para los gastos”, Papel Periódico de Santafé de Bogotá, julio 6 de 1792.

El consumo de chicha, una antigua tradición muisca, no sólo se conservó en la Colonia, sino que se aumentó notablemente y se extendió a mestizos y blancos por igual. Todos los intentos de las autoridades por controlar este hábito resultaron inútiles. Joseph Brown / José María del Castillo. Grupo festejando en una tienda de vender chicha. ca. 1840. Acuarela sobre papel. Royal Geographical Society, Londres.

Una de las formas inmaculadas de Bernardo de Legarda, las cuales eran popularmente llamadas “bailadoras” por la gracia de su composición.

Historieta gráfica de mediados del siglo xviii que muestra diversos aspectos de la vida cotidiana: la impresión de un juego de naipes, la elaboración de canastas de mimbre, la pesa, la preparación de pan, la labranza de la tierra, el tonel de vino en la bodega, el cuidado del jardín.

Hasta fines del siglo xvi subsistieron, a pesar de las prohibiciones, diversas clases de fiestas indígenas, calificadas de paganas por las autoridades civiles y eclesiásticas. Estas fiestas se llamaban “de correr la tierra”, según cuenta Rodríguez Freyle en El Carnero, “y la mayor prevención que hacían era de mucha chicha para las borracheras que tenían, y en ellas hacían infinitas maldades de lascivia y gula, y el que más malo era, este era celebrado por más santo”.

El diplomático británico Edward Walhouse Mark llegó a Santa Marta en 1843 como representante consular de la Gran Bretaña en la Nueva Granada. Se trasladó a Bogotá en 1845 y vivió en nuestra capital hasta 1857. Dotado de un fino espíritu de observación, y hábil acuarelista, Edward W. Mark dejó una interesantísima colección de acuarelas sobre la vida y costumbres en Bogotá y en la Nueva Granada. Gracias a su trabajo artístico ha sido posible reconstruir aquella parte de la vida bogotana de la primera mitad del siglo xix que se desarrolló bajo una fuerte influencia de las costumbres heredadas de la Colonia. Acuarela sobre papel titulada La totuma de chicha, 1846. Colección de la Biblioteca Luis Ángel Arango.

Desde el siglo xvii los campesinos ricos de la sabana se distinguían por la posesión de caballerías de paso fino, en que hacían sus frecuentes viajes a Santafé, en la mayoría de los casos para llevar a la capital alimentos y prendas de vestir, o para asistir a las fiestas o concurrir a los tribunales. El escritor, dibujante y caricaturista José Manuel Groot, que recorrió en compañía del diplomático Auguste Le Moyne los distintos caminos y pueblos de la sabana de Bogotá, ilustró, en colaboración con Le Moyne, las costumbres y características de la región. Campesinos viajando en la sabana de Bogotá. ca. 1835. Acuarela sobre papel. Museo Nacional de Colombia, Bogotá.

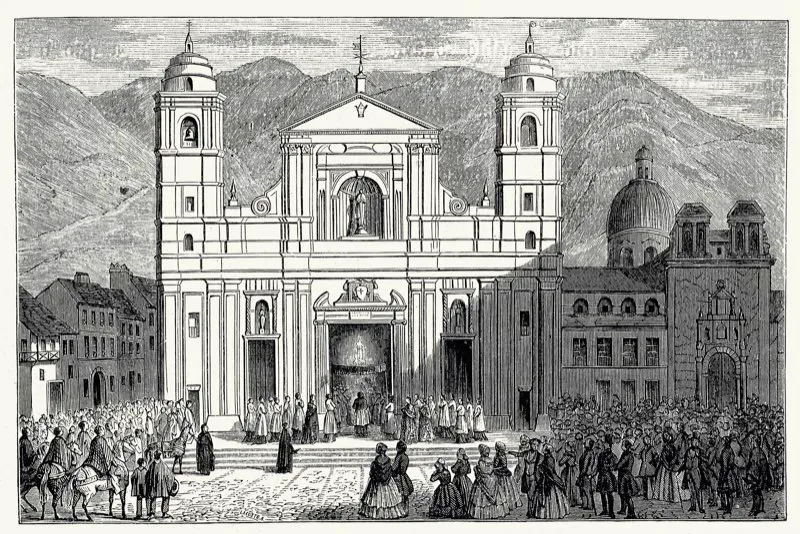

La ceremonia central de la fiesta del Corpus se efectuaba en la Catedral. Posteriormente, y durante ocho días, en los barrios se realizaban las Octavas, auténticas celebraciones populares en las que el juego y la chicha proliferaban. En la Colonia, como en el siglo xix, estas fiestas eran la oportunidad para que las damas santafereñas lucieran la elegancia de su vestuario, que realzaba su belleza, y que llenaban las calles de la ciudad de esplendor, colorido y alegría. También los caballeros hacían gala de su buen gusto, no obstante los llamados a la austeridad y la penitencia que se formulaban desde los púlpitos.

San Joaquín y la Virgen niña, de Pedro Laboria, el máximo exponente de la escultura imaginal de la Colonia. Sus figuras labradas, de claro estilo barroco, fueron casi todas encargadas por los jesuitas y respondían a conceptos más humanísticos que las de periodos anteriores.

José Manuel Groot / Auguste Le Moyne. Una procesión en Bogotá. ca. 1835. Acuarela sobre papel. Museo Nacional de Colombia.

Iglesia de Santa Inés, erigida en 1645 y demolida en 1947 para dar paso a la avenida 10.ª. Foto de Paul Beer. Museo de Bogotá.

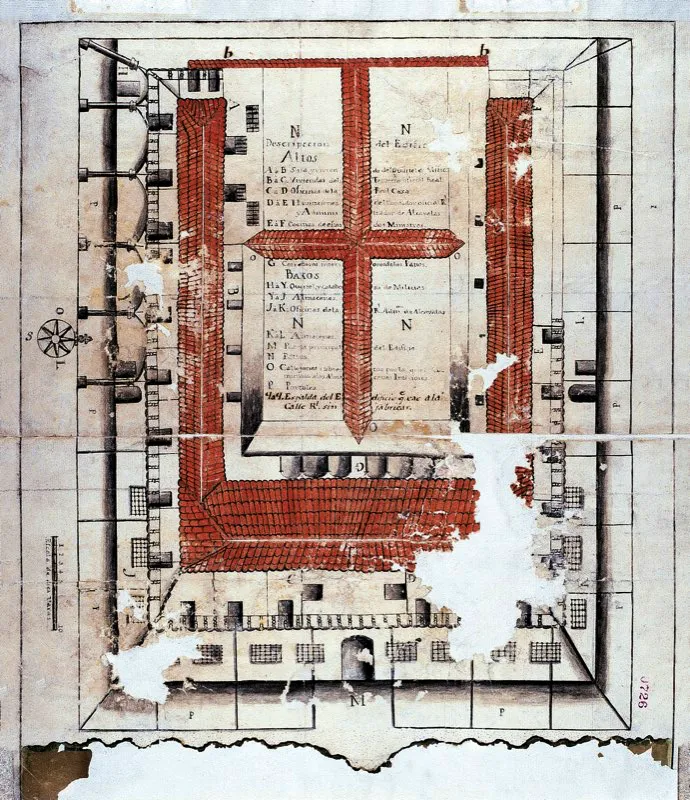

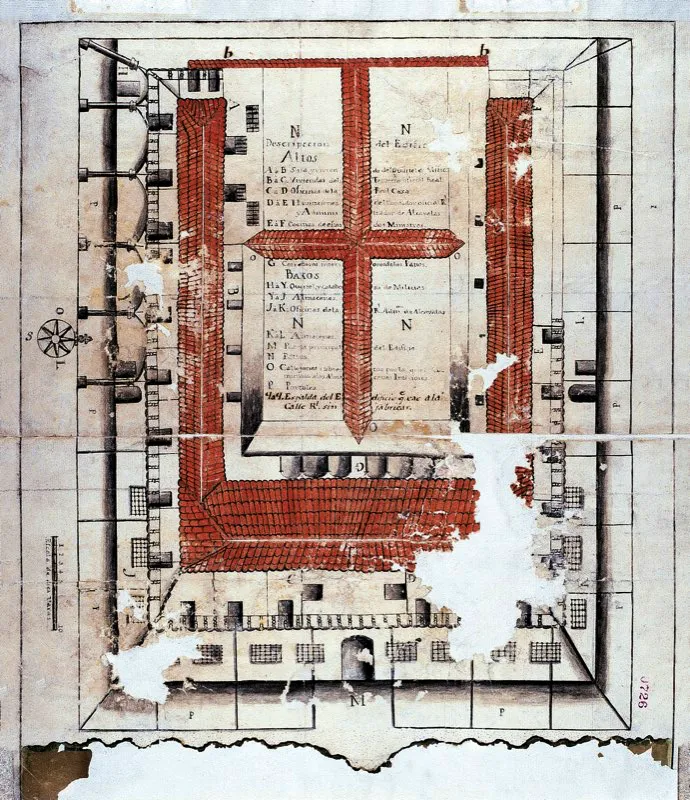

El palacio virreinal de Santafé, situado en la esquina sur occidental de la Plaza Mayor, sobre la Calle de la Carrera, se incendió en 1785. Se hicieron los planos para reconstruirlo, pero nunca se llevó a cabo.

Bien que las fiestas religiosas de Santafé fueran una invitación al recogimiento y a la piedad, los habitantes se las arreglaban para mezclarles alegría y esparcimiento. Las carnestolendas, por ejemplo, que databan de los primeros tiempos de la ciudad, exigían de los fieles, entre el domingo anterior al Miércoles de Ceniza, y dicho miércoles, decir adiós a todos los negocios mundanos y entrar, con la marca de ceniza en la frente (“polvo eres y en polvo te convertirás”) en el periodo cuaresmal de recogimiento y mortificación; pero, terminadas las ceremonias religiosas, el recogimiento se mudaba en música, bailes y paseos, y la mortificación no era mayor. Biombo colonial pintado por José de Medina, 1738.

Bien que las fiestas religiosas de Santafé fueran una invitación al recogimiento y a la piedad, los habitantes se las arreglaban para mezclarles alegría y esparcimiento. Las carnestolendas, por ejemplo, que databan de los primeros tiempos de la ciudad, exigían de los fieles, entre el domingo anterior al Miércoles de Ceniza, y dicho miércoles, decir adiós a todos los negocios mundanos y entrar, con la marca de ceniza en la frente (“polvo eres y en polvo te convertirás”) en el periodo cuaresmal de recogimiento y mortificación; pero, terminadas las ceremonias religiosas, el recogimiento se mudaba en música, bailes y paseos, y la mortificación no era mayor. Biombo colonial pintado por José de Medina, 1738.

Dicen las crónicas que el virrey José Solís (1753-1761) no sólo fue un espléndido gobernante, sino un espléndido hombre de mundo, galante, mujeriego, aventurero, para quien el arte y la poesía eran elementos indispensables en el juego del amor. Durante el periodo del señor Solís las fiestas en Bogotá, cívicas o religiosas, tuvieron especial fastuosidad. Y en ellas el virrey destacó por su ingenio, su galantería y la fascinación que ejercía sobre las damas. Con María Lugarda Ospina, apodada “La Marichuela”, se labró un romance que llegó a ser una de las leyendas más prestigiosas de la época colonial. Al concluir su periodo, don José Solís, arrepentido del exceso de diversión, y agotado, se recluyó en un convento. Biombo colonial pintado por José de Medina, 1738.

Dicen las crónicas que el virrey José Solís (1753-1761) no sólo fue un espléndido gobernante, sino un espléndido hombre de mundo, galante, mujeriego, aventurero, para quien el arte y la poesía eran elementos indispensables en el juego del amor. Durante el periodo del señor Solís las fiestas en Bogotá, cívicas o religiosas, tuvieron especial fastuosidad. Y en ellas el virrey destacó por su ingenio, su galantería y la fascinación que ejercía sobre las damas. Con María Lugarda Ospina, apodada “La Marichuela”, se labró un romance que llegó a ser una de las leyendas más prestigiosas de la época colonial. Al concluir su periodo, don José Solís, arrepentido del exceso de diversión, y agotado, se recluyó en un convento. Biombo colonial pintado por José de Medina, 1738.

Mientras el pueblo, a su modo, se divertía en las calles, la aristocracia criolla de Santafé se reunía en las casas para escuchar música, que interpretaban virtuosos del laúd. Biombo colonial pintado por José de Medina, 1738.

La máxima expresión de la vida social en la Colonia eran los bailes. Las familias pudientes de Santafé se turnaban para ofrecer a sus amistades, a los funcionarios reales y a los virreyes, fiestas en las que el baile, después de una cena suntuosa, constituía el ingrediente principal. Fueron muy famosas, por ejemplo, las fiestas que brindaba en su casa de la hacienda de El Chicó, el doctor José Antonio Ricaurte y Rigueiros; o las que daba en la suya don Vicente Nariño, tesorero de las cajas reales; así como los bailes que se efectuaban en la casa del marqués de San Jorge después de las carreras de caballos que se corrían por la Calle de la Carrera, entre el río de San Agustín y la Plaza Mayor. Biombo colonial pintado por José de Medina, 1738.

En 1793, previa gestión y autorización del oidor Juan Hernández de Alba, don Tomás Ramírez inauguró el primer teatro de Santafé, conocido como Coliseo de Ramírez, y en cuyo honor se bautizó Calle del Coliseo la cuadra en que estaba ubicado, que es la misma, y en el mismo emplazamiento, donde hoy está el Teatro Colón. A partir de la apertura al público del Coliseo Ramírez se realizó en Santafé una movida actividad teatral, una de cuyas principales promotoras era Rafaela Isazi, apodada “La Jerezana”, esposa de José María Lozano, segundo marqués de San Jorge, como lo registran Juan Francisco Ortiz y José Vicente Ortega Ricaurte en sus respectivas historias del teatro en Santafé. En la litografía de 1851 una escena del drama El misionero, pieza que se representó con frecuencia en el Coliseo Ramírez.

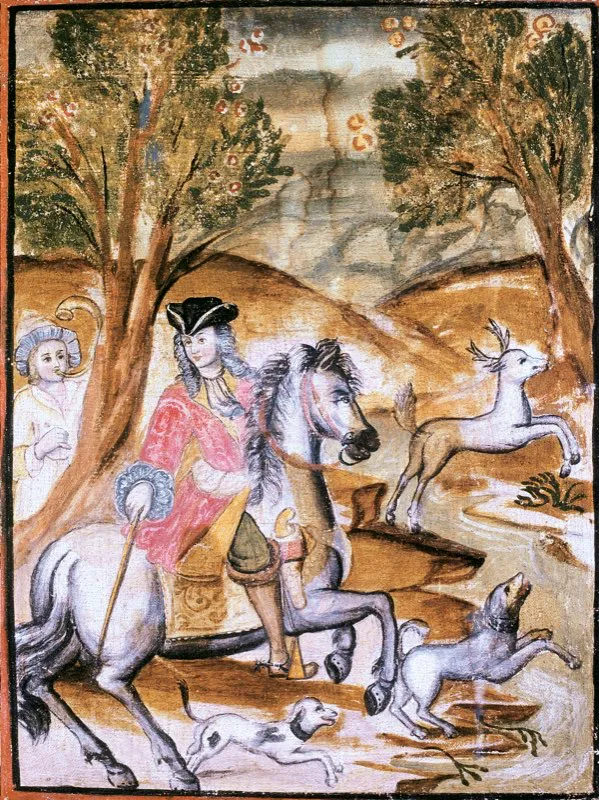

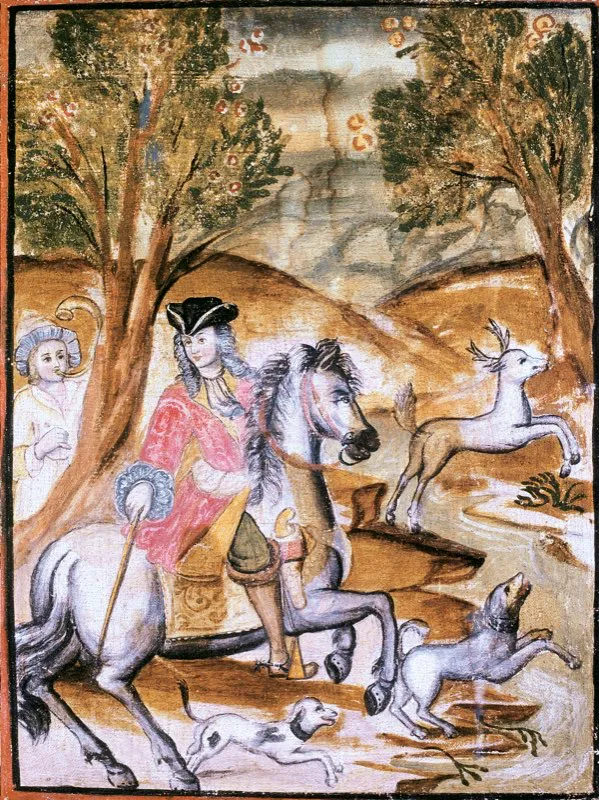

Los venados no eran una especie desconocida en la sabana de Bogotá. Al contrario, se les veía merodear con frecuencia en los alrededores de las haciendas e incluso en las afueras de la ciudad. Sin embargo la caza no fue en la Colonia una diversión frecuente de las altas clases, aunque sí se organizaban partidas muy de cuando en cuando. Los virreyes José Solís y Manuel Guirior fueron muy aficionados a ese deporte. Biombo colonial pintado por José de Medina, 1738.

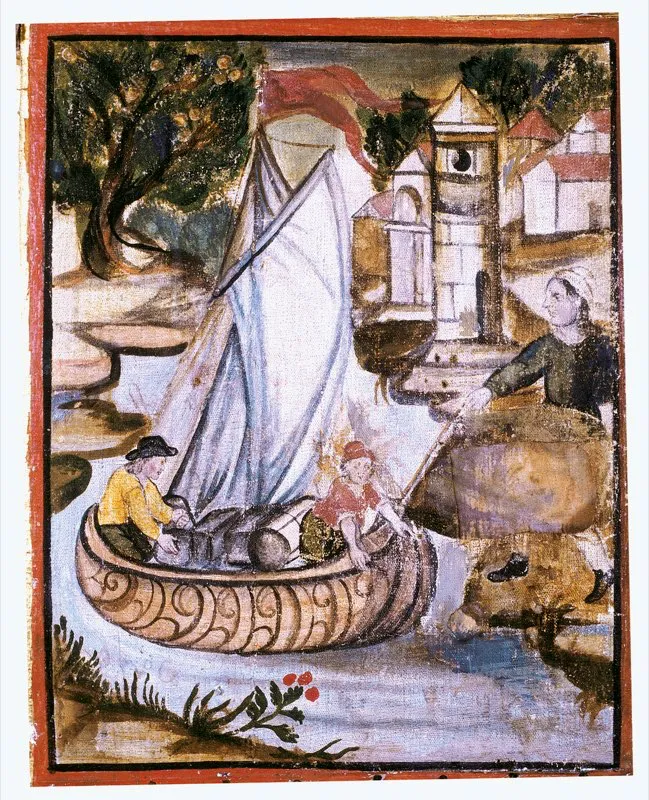

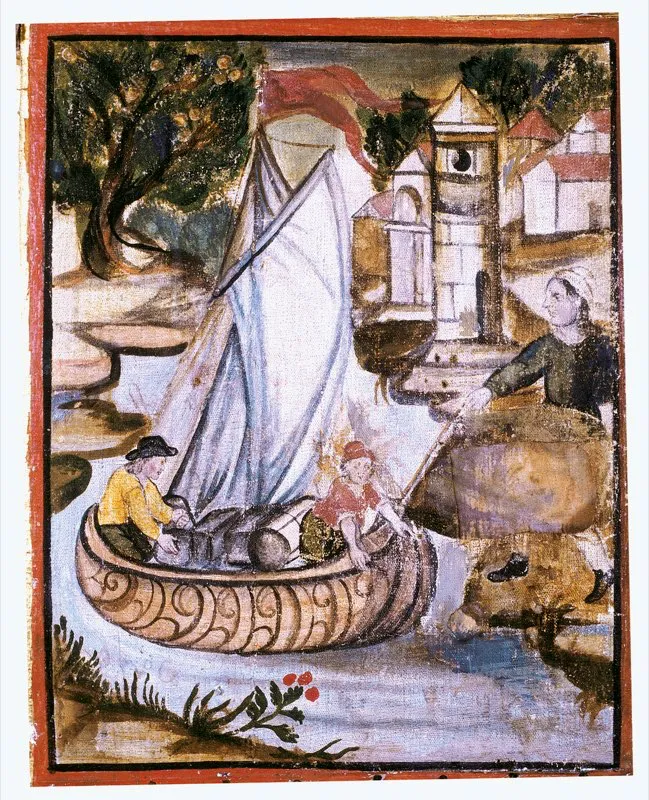

Las parejas de enamorados en la Colonia tenían la ventaja de poder disfrutar las aguas cristalinas y rumorosas del río Bogotá. Sobre la ronda del río, iban los enamorados en paseos románticos que armonizaban con aquellos parajes idílicos. Biombo colonial pintado por José de Medina, 1738.

El gusto por la pintura y la ornamentación era una característica de los mandatarios de la ciudad, como lo refleja el biombo, encargado por el gobernador Fernando Caicedo y Solabarrieta, quien fue corregidor de Chita, gobernador de Santiago de las Atalayas y luego alcalde ordinario de Santafé de Bogotá, siendo presidente de la Real Audiencia y del Nuevo Reino Antonio González Manrique.

Estas ilustraciones hacen parte de las 48 cartelas del mencionado biombo, que incluye además escenas cortesanas, en su mayoría campestres, y escenas de vida religiosa conventual, firmado por el pintor José de Medina, en 1738.

Texto de: Julián Vargas Lesmes

UNA RONDA EN SANTAFÉ

Existen algunos documentos del siglo xvii que reseñan las actividades de las rondas que recorrían las calles solitarias y oscuras de Santafé y que generalmente eran dirigidas por oidores o alguaciles. Si bien los santafereños en su mayoría se recogían al caer la tarde para rezar las oraciones vespertinas, merendar e irse temprano a la cama, no todos eran tan hogareños y piadosos. Había tahúres que al amparo de las sombras salían en procura de las casas de juego clandestinas; amantes que se concertaban con sus concubinas en alguna tienda; indios que, luego de sus extenuantes jornadas de trabajo, se lanzaban a las calles buscando alguna chichería donde dar un poco de solaz a sus vidas miserables. Lógicamente, el objetivo predilecto de las rondas eran las tiendas y las chicherías, donde los trasnochadores se embriagaban, reñían y se refocilaban con sus barraganas. Los negros y mulatos que eran sorprendidos en las calles a altas horas de la noche eran arrestados por infringir la prohibición que pesaba sobre ellos de transitar después del crepúsculo.

También se producían con frecuencia denuncias sobre robos a las casas particulares y, más aún, a almacenes de la Calle Real y a los templos. De ahí la importancia de las rondas. En 1675, los mercaderes y artesanos de la Calle Real, que ya formaban un conjunto apreciable, se asociaron para pagar entre todos un cuerpo especial de vigilancia en el sector. De la lista de contribuyentes al sistema de vigilancia privada de la Calle Real se puede saber que el sistema recaudaba en conjunto 895 pesos, de un total de 156 establecimientos, la mayoría tiendas de mercadería1. Los robos a almacenes y pulperías eran frecuentes. Unas veces los ladrones utilizaban las tapias para introducirse por ventanas, en otros casos saltaban el candado con pólvora o introducían ganzúas y en otras penetraban abriendo troneras en los tejados2. El sistema privado de vigilancia tuvo muchos altibajos ante la reticencia de algunos comerciantes a pagar sus cuotas.

Es curioso anotar cómo las rondas ponían un celo muy especial en combatir los pecados contra la moral. El problema para las autoridades y los sacerdotes era que indios y mestizos mostraban un menosprecio pertinaz hacia el matrimonio legal y preferían “vivir en mal estado”. También era preocupación primordial de las autoridades la erradicación a toda costa de los burdeles, que a menudo funcionaban al socaire de las chicherías.

Los integrantes de la ronda daban unos toques preliminares en la puerta del lugar sospechoso y procedían a derribarla si no se la abrían pronto. También solían saltar las tapias traseras a fin de sorprender in fraganti a los infractores. Hay un documento muy divertido de abril de 1612 que relata cómo una ronda pilló a dos parejas de amantes en pleno retozo. Dice así:

“… y en la tienda había dos camas y entre la una y la otra en el suelo sobre una estera estaban cubiertas con una manta dos indias que parecieron estarse vistiendo y dijeron llamarse Juana y Luisa y las camas estaban deshechas como que de ellas hacía poco se habían levantado. Y el dicho Juan González salió desnudo en camisa y calzones blancos cubierto con un capote, y en un corral pequeño de la dicha tienda estaba arrimado y escondido Tomás Clavijo, negro, el cual estaba descalzo, desabrochada la ropilla y mal puesto el capote a manera que se estaba vistiendo”3.

El castigo para las mujeres en estos casos era servir por algún tiempo en casas de expósitos o conventos o salir desterradas a sus pueblos de origen. En el siglo xviii se las recluyó en la Casa de Divorcio. Para los varones los castigos eran más severos, llegando a veces hasta la condena a presidio y trabajos forzados. Otro factor que coadyuvaba a propiciar este tipo de infracciones era la existencia en Santafé de una población femenina sensiblemente superior a la masculina. Esta desproporción se debía a la gran cantidad de indias y mestizas que había en la ciudad trabajando en oficios domésticos, de cigarros, reventa de víveres, manejo de chicherías, hilandería, lavandería, venta de fritanga, costura, etc. Aparte de las que se dedicaban a estos menesteres lícitos había no pocas que ejercían la prostitución como su único quehacer. Hay numerosos documentos que relatan en forma minuciosa cómo las rondas sorprendían a los hombres y mujeres que vivían en “mal estado” (amancebados), los aprehendían y los llevaban a las cárceles, donde se les dictaban las correspondientes sentencias. Luego de que en una redada capturara la ronda a numerosos hombres y mujeres en “mal estado”, todos recibieron diversas penas:

- A Gregorio Rodríguez, pintor, se le condenó a destierro.

- A Pedro Gómez y a Juana Barajas se les impuso una multa de dos patacones con la advertencia de que serían desterrados en caso de reincidencia.

- A Isidro Cotrullo se le condenó a dos años de servicios en el presidio de Guayana.

- A Ana Lemos, a cuatro meses de servicios en la casa de expósitos.

- A María India, a cuatro meses de servicio en el convento de Santa Clara.

- Las multas sumaron en total 17 patacones que fueron repartidos entre los ministros de la ronda4.

NAIPES Y TAHÚRES

“Todos los de España aquí venimos

por golfos más que de aguas de ambiciones

todo trabajo pena y ancia huimos

hidrópicos de plata, y de doblones

todo a la pura suerte atribuimos

viviendo ociosos, vagos y poltrones

españoles el vicio os alucina

que el trabajo es la más cierta mina”5.

En las alforjas de los primeros españoles que pasaron a las Indias nunca faltaron los dados ni las barajas. Era ciertamente atávica y arraigada la pasión hispánica por los juegos de azar. Innumerables fueron las ocasiones en que ricos botines ganados a los indios, que habrían bastado para enriquecer a sus felices poseedores, cambiaron de manos en una noche por el designio fatal e impredecible de los dados y los naipes. Y no sólo se jugaban riquezas. También esclavos y mujeres pasaron de unos dueños a otros por la misma razón. Desde luego, era frecuente que los tahúres perdieran la cabeza por supuestas o reales trampas de sus rivales, con la trágica consecuencia de que las sesiones de juego terminaban a estocadas. Rápidamente, tanto indios como mestizos, negros y mulatos adoptaron los juegos españoles y se aficionaron a ellos.

Las autoridades indianas, igual que las de la metrópoli, fueron celosas en la aplicación de severas reglamentaciones para los juegos de azar. Ello, como era previsible, fue factor determinante en la proliferación de casas clandestinas de juego, tan duramente perseguidas por las rondas nocturnas de Santafé. Las autoridades disponían cuáles eran los lugares públicos en que se podía jugar y limitaban el monto de las apuestas, por lo cual los tahúres preferían las casas clandestinas donde, por supuesto, no existía límite alguno en este sentido.

Las leyes eran especialmente rigurosas en prohibir a los funcionarios públicos la práctica del juego a fin de evitar el riesgo de que se vieran tentados a cancelar deudas con dineros públicos. Sin embargo, a veces los más altos dignatarios caían en la tentación maligna, como una vez, en 1631, en que el oidor Antonio Obando perdió la exorbitante suma de 5 000 patacones en una sola sesión6.

Los días de fiesta y carnestolendas, Semana Santa, y otras celebraciones eran la época en que los santafereños se dedicaban con mayor intensidad a satisfacer su pasión por el juego. Se jugaba con asiduidad tanto en los lugares públicos y autorizados como en los clandestinos, que por lo general operaban en las trastiendas de las chicherías.

Las rondas de oidores y alguaciles, muchas veces alertadas por algún “informante”, registraban permanentemente este tipo de actividad, y no escatimaban esfuerzo en su persecución, aunque a la postre sus sanciones variaban de acuerdo con el tipo de infractores.

Por ejemplo, un allanamiento hecho en la casa de Juan de Sotelo, en 1615, encontró animadamente reunidos alrededor de la mesa, “entregados al juego que llaman de pasar en ruedas”, a una gran variedad de jugadores, entre los cuales se encontraban:7

| NOMBRE | EDAD | OFICIO |

| Francisco de Ardila | 24 | sombrerero |

| Benito del Río | 28 | sin oficio |

| Simón de Lascamaña | 25 | sirviente |

| Juan Camacho | 17 | sirviente |

| Juan Suárez | 25 | sin oficio |

| Cristóbal Rodríguez | 27 | herrador |

| Agustín de Valverde | 27 | estudiante |

| Antonio de la Cueva | 27 | sin oficio |

| Luis de Mendoza | 22 | estudiante |

| Andrés de Melo | 25 | soldado |

| Antonio de León | 70 | cuadrillero de la hermandad |

| Juan de Arce | 35 | sin oficio |

| Francisco López | 30 | soldado |

| Blas Sotelo | 36 | sin oficio |

En fin, artesanos, soldados y estudiantes, en su mayoría jóvenes, la población inquieta y volátil en Santafé. Las apuestas, según las declaraciones, iban desde monedas de reales de a ocho hasta pedazos de oro fino y plata, y se destacaba en el grupo Antonio de León, mexicano de barbas largas, quien a la postre llevó la mejor parte de la sesión.

Había también tahúres inescrupulosos que andaban a la caza de indios y mestizos incautos a quienes inducían a jugar para despojarlos, con toda suerte de fullerías, de sus parvas pertenencias y aun de su ropa.

Para el juego clandestino se preferían las barajas y los dados, por su tamaño reducido. Los juegos públicos y permitidos eran más variados: había loterías, bisbís (especie de ruleta) y muchos otros.

LOS PATIOS DE BARRA

También existieron en Santafé lugares destinados para el juego, que tenían el carácter de lícitos y permanentes, donde se practicaba el “truco”, especie de billar. Los jugadores, provistos de tacos o “bolillos” golpeaban la bola con uno de dos objetivos: introducirla por una de las troneras abiertas en varios sitios de la mesa o hacerla pasar por unos arcos que se denominaban “barras”. Igualmente, en los patios de barra se jugaba a la pelota siguiendo el procedimiento vasco. Ante la inexistencia de noticia alguna referente al juego del “turmequé”, es probable que no existiera como juego urbano en la Colonia o que su difusión fuera posterior. Estos patios eran frecuentados por gentes de “baja condición” que carecían en sus viviendas menesterosas de lugares adecuados para entretenerse.

Los juegos permitidos, tanto como los ilícitos, fueron contemporáneos de la fundación de la ciudad. En 1555 la Real Audiencia, preocupada por la excesiva afición de los santafereños a toda laya de juegos, restringió el juego de pelota o bolos en los días de trabajo. Posteriormente prohibió del todo su práctica en días laborables y limitó las apuestas a un tope de 10 pesos oro8.

Los patios de barra se hallaban por toda la ciudad, pero abundaban más en el sector central. En torno a la Plaza Mayor había patios de barra o pelota. A principios del siglo xviii hubo uno muy célebre conocido con el nombre de El Canelón.

Fue preocupación permanente de la Real Audiencia el problema del juego en Santafé. En un documento de 1703 se lee:

“Hay diversas tiendas de la Calle Real de esta Corte, sitios para juego de dados y otras cosas, en los cuales se ocupan distintos hombres divirtiéndose de la asistencia de sus mujeres y familias y consumiendo con este vicio el poco caudal que tienen para alimentarlas”9.

Según la opinión de la Audiencia, la proliferación de gente “vagamunda y ociosa” influía en la excesiva afición por el juego, así como en la inseguridad callejera, ya que estos rufianes hacían lo que fuera preciso para procurarse los dineros que luego invertirían en los juegos de azar, sin excluir el asalto o el hurto. La pasión por este vicio funesto hacía que criados y esclavos robaran a sus amos para escaparse a la mesa de juego; que los estudiantes abandonaran sus libros y deberes; que los artesanos descuidaran sus labores, todos ilusionados con el repentino golpe de suerte que los redimiría. Se configuró entonces, aparte de los robos a casas y comercios, una práctica que bien podríamos considerar como un antecedente del “raponazo” de hogaño, que consistía en que los maleantes arrebataban a los hombres sus sombreros y a las damas sus mantillas a fin de malvender estos objetos y contar con dinero para alimentar el vicio del juego. A su vez, las autoridades no dudaban en señalar la relación muy estrecha que había entre los lugares de juego y la compraventa de mercancías robadas10.

Llegaron a darse, inclusive, casos tan absurdos y paradójicos como el de un patio de barra que funcionaba bajo los auspicios del convento de Nuestra Señora del Carmen para que sus proventos sirvieran de renta destinada a las monjas. El piadoso destino del patio no impedía que dentro de él circularan profusamente toda clase de objetos mal habidos. Las autoridades entraron en sospechas y practicaron un allanamiento sorpresivo. Hallaron dentro del patio cerca de 100 clientes, todos los cuales trataron de escapar, no sin antes arrojar por sobre las tapias y por una ventana los objetos comprometedores. Luego de arrestar a no pocos parroquianos del patio, los alguaciles dispusieron “picar” el campo y decretar su cierre. No obstante, el convento no cejaría en su empeño por reabrirlo. Argumentaba el prior tener fincados en el “patio” más de 4 000 patacones que un padre deseoso de tener a sus hijas en el convento les había puesto como dote. La Audiencia, en un gesto de ingenuidad, aceptó la reapertura del patio con la condición de que en su recinto “no se permitieran juegos ilícitos”11.

En un informe de las autoridades se hacía constar que en su casi totalidad los asistentes de los patios eran “mestizos, mulatos, negros esclavos” que abandonaban sus quehaceres por “estarse encerrados en dichos patios de barras de la mañana a la noche”12.

El Cabildo, por su parte, fue un enemigo encarnizado de los patios pero poco fue lo que logró para erradicarlos. Además, no sólo los patios constituían problema. Lo peor en este sentido era, como ya lo dijimos, el arraigado hábito de los dados y las barajas que se podían jugar en cualquier sitio recatado (cocinas, chicherías, trastiendas y otros lugares insalubres y sórdidos).

En el año de 1703 el Cabildo arremetió en debida forma contra los patios de barra declarándolos virtualmente ilegales al imponer 50 días de cárcel y una sanción pecuniaria a los patrocinadores de patios con un aditamento de azotes si el culpado era de humilde condición13.

También, como queda dicho, existían establecimientos de mayor categoría donde se practicaba el truco (billar). En ellos eran permitidos los juegos de damas, tablas reales y chaquete, así como el ajedrez. Pero había limitaciones tales como la prohibición de que asistieran hijos de familia y criados y jornaleros en días laborables. En 1718 el arzobispado, que veía con angustia la vida disipada de los clérigos y en especial su afición desmedida por el truco, logró que las autoridades impusieran multas de 12 pesos a los dueños de establecimientos que admitieran en ellos la presencia de eclesiásticos14.

Los salones donde se jugaba el truco estaban situados de preferencia en torno a la Plaza Mayor. Lógicamente, los viernes, días de mercado, su actividad se incrementaba al máximo, así como la de las chicherías. Por ejemplo, en la manzana primera de la calle del comercio se encontraban abiertas, hacia finales del xviii, en los números 40, 41, 45 y 47, cuatro mesas de truco y billar más o menos agrupadas en un solo sector.

Por otra parte, los festejos religiosos y otros regocijos públicos eran las grandes ocasiones para que los santafereños dieran rienda suelta a su pasión por el juego. Durante las carnestolendas, las chirriaderas, las corridas de toros y las fiestas de Corpus, San Pedro, Egipto, Nuestra Señora del Campo y otras, llegaban en tropel los bisbiseros y otros empresarios de juegos a instalar sus tenderetes en lugares estratégicos.

El bisbís, un juego muy común en ciudades coloniales, era una especie de ruleta y se llevaba a cabo en un tablero o lienzo dividido en casillas con números y figuras, en cada una de las cuales colocaban los jugadores sus apuestas. Sacado a la suerte el número de una de aquéllas, el banquero pagaba al jugador favorecido su apuesta multiplicada, mientras que los demás perdían las suyas.

En estas ocasiones los santafereños, sin distinción de rangos, clases o razas, se agolpaban ante estas mesas, donde apostaban sumas tan gruesas que muchas veces los llevaban a la total bancarrota. Dice un documento:

“Poco tiempo hace que una infeliz mujer con ocasión semejante vendió su casa con perjuicio de los hijos y lo consumió en ese juego entregándolo a las manos de los bisbiseros. Y de estos ejemplares dolorosos se podrían recordar muchos”15.

Existen numerosas cédulas reales sobre juegos. Unas limitan drásticamente el monto de las apuestas, otras prohíben las casas de juego, otras proscriben el juego a los funcionarios públicos aun en sus residencias particulares.

CHICHERÍAS

Recordando el título de uno de los inmortales Sueños de don Francisco de Quevedo y Villegas, escribió en 1765 el fiscal y protector de indígenas Peñalver:

“Las chicherías son verdaderas zahúrdas de Plutón, cantinas de maldades donde se ejecutan muchos adulterios, amancebamientos, juegos, blasfemias y borracheras nacidas de la ociosidad”16.

En efecto, dichos antros fueron acaso la más repugnante lacra, no sólo de la Santafé colonial, sino de gran parte de la Bogotá republicana, incluidas varias décadas iniciales del presente siglo. Y lo más denigrante de esta historia sórdida es la total impotencia que mostraron en forma sistemática, tanto las autoridades virreinales como las de la República, para erradicar e incluso controlar este pertinaz hábito. Es un hecho real que prácticamente todas las quejas de las gentes respecto a toda suerte de anomalías y delitos estaban conectadas con las chicherías. De manera cotidiana sus empresarios desaguaban los detritus en las calles atentando en forma grave contra la precaria salubridad ciudadana. Por otra parte, era en sus siniestros recintos donde se originaban las pendencias y donde eran posibles los tratos sexuales. Además, las chicherías modificaban el paisaje urbano con la presencia de las ollas panzudas que rebosaban del brebaje funesto.

En torno de la chicha se movían fuertes intereses económicos, que fueron el principal obstáculo ante los reiterados intentos de las autoridades civiles y eclesiásticas por abolir el consumo de la mortífera bebida. Los intentos de prohibir el consumo de chicha fracasaron, así como el de los arzobispos que lanzaron la temible pena de la excomunión sobre los dipsómanos. Ya en el siglo xviii, el gobierno virreinal se dio por vencido y terminó aceptando el consumo de la chicha, sólo que gravándolo y tratando de reglamentar el funcionamiento de los expendios.

En los tiempos prehispánicos la chicha no tuvo la connotación de vicio que adquirió después de la Conquista. Antes de la misma fue una bebida esencialmente ceremonial y, con ligeras variantes, se consumió en toda América precolombina. La palabra es de origen quechua. Dice el padre Acosta en su Historia natural y moral de las Indias:

“No les sirve el maíz a los indios sólo de pan sino también de vino, porque de él hacen sus bebidas con que se embriagan hasta más presto que con vino de uvas. El vino de maíz, que llaman en el Perú ‘azúa’, y por vocablo común de indios ‘chicha’, se hace de diversos modos. El más fuerte, a modo de cerveza, humedeciendo primero el grano de maíz hasta que comience a brotar, y después, cociéndolo con cierto orden y fermentándolo, sale tan recio que a pocos lances derriba. Esto lo llaman en el Perú ‘sora’, y es prohibido por la ley por los graves daños que trae, emborrachando bravamente. Mas la ley sirve de poco, que así como así lo usan y están bailando y bebiendo días y noches enteros”.

La afición a la chicha, fermentada en múcuras de barro, era para los muiscas un elemento esencial de la vida cotidiana. Vale anotar que también la producían en niveles bajos de fermentación, logrando así que sirviera como elemento alimenticio. Fermentada en mayor grado y en ingentes cantidades sólo la bebían en las grandes celebraciones religiosas y comunitarias. En estas ocasiones, que los españoles llamaban “bebezonas”, sí se embriagaban hasta rodar por el suelo.

Como ya lo vimos, en los comienzos de la era colonial, la chicha estaba íntimamente asociada a las celebraciones clandestinas que practicaban los indios de la ciudad en un esfuerzo desesperado por no dejar extinguir sus ritos y creencias ancestrales frente a la pujante invasión cultural española. Estos festejos tenían lugar en patios y solares traseros de las casas. Sin embargo, estos usos fueron cambiando, y en la medida en que los indios fueron inevitablemente abandonando a Chiminigagua y a Nemqueteba para aproximarse más a los misterios cristianos, el consumo de la chicha fue trocando su carácter ceremonial por un simple hábito alcohólico.

A fines del siglo xviii, el diezmero Fernando Pavón, escribía una relación para dejar constancia de la “continua embriaguez y holgazanería en que viven los indios” debido al intenso consumo de chicha y a las facilidades que se les brindaban para comprarla y beberla.

La chicha, que en un principio fue una bebida que se circunscribió en forma taxativa a la población indígena, se fue extendiendo paulatinamente a otras capas de la población (mestizos y aun blancos), convirtiéndose en la bebida urbana y popular por excelencia.

Las chicherías se extendieron rápidamente por todo Santafé. Su proliferación estribaba en sus bajos costos y en el conocimiento generalizado de su “tecnología”. Sin control efectivo ni tarifa alguna, cualquier casa podía ofrecer la chicha a un precio muy bajo. Ignacio Cabero, funcionario del Cabildo, hace el análisis de la producción de chicha (1791): “… como para poner las chicherías que son las tabernas de este país, no se pide licencia ni se paga contribución alguna, resulta que la mujer que no quiere trabajar ni vivir con sugeción se dedica a este género de tráfico, que si ha de hablar con caridad cristiana, lo es más del vicio, que a su sombra se entretiene que por la utilidad que reportan en la venta de la chicha, porque su misma abundancia y la multitud de expendedoras hace que sea muy barata y que contra la máxima de buena política cueste poco el embriagarse”17. Pronto se convirtió en elemento indispensable en las fiestas principales como el Corpus, las chirriaderas de San Juan, las fiestas del Polvillo, las carnestolendas de Egipto y La Peña, etc. La proliferación de los expendios de chicha en Santafé llegó a tales extremos que, a comienzos del siglo xviii, esta pequeña ciudad llegó a tener 800 chicherías en plena actividad, según el informe de cierto funcionario. La cifra ha parecido exagerada a algunos investigadores, sobre todo dado el hecho de que para 1639, México sólo contaba con 250 pulquerías18. Con una población mucho mayor, nos arroja una tasa de 100 habitantes por pulquería19. En una cédula real de 1675 para Santafé, que intenta reglamentar el funcionamiento de las chicherías, se ordena reducir su número a 12020. Con base en esta cifra tendríamos una proporción de 83,3 habitantes por chichería, lo cual muestra a Santafé con una vocación alcohólica más pronunciada que Ciudad de México.

Bien vale anotar cómo el negocio de la chicha extendió sus tentáculos en diversas formas hacia todas las clases sociales de Santafé. La intensa demanda de espacios para las chicherías motivó a los acaudalados propietarios a acondicionar sus casas de dos pisos, habilitando los bajos para convertirlos en “tiendas” aptas para chicherías y percibir así buenos arriendos21. Pero no eran sólo los particulares laicos quienes se beneficiaban de los alquileres procedentes de las chicherías. Eran también, y en número y volumen nada despreciables, las órdenes religiosas, buena parte de cuyas propiedades se convirtieron en chicherías, cuyos arriendos pasaban a las comunidades o se destinaban para sufragar misas por las almas de los piadosos difuntos que habían legado estas propiedades a los ministros del culto.

En 1693, el arzobispo fray Ignacio de Urbina, un prelado severo e inflexible, echó por la calle del medio y prohibió el consumo de chicha bajo penas temibles. Grande debió de ser su sorpresa, cuando el propio Cabildo Eclesiástico se pronunció para aconsejarle moderación con el argumento de que la chicha era el mejor y más adecuado “alimento” para las clases menesterosas22. Obviamente, detrás de esa generosa preocupación por la dieta de los pobres, se agitaban los intereses que representaban los innumerables locales de chichería que rendían sus proventos a los eclesiásticos de Santafé.

Sin embargo, llegó a ser tan elevada la cantidad de locales y tiendas alquiladas por la Iglesia con destino a chicherías, que el caso fue haciéndose motivo de escándalo, hasta que llegó el momento en que el Cabildo Secular, por conducto del procurador Francisco González Manrique, solicitó a las autoridades eclesiásticas abstenerse de seguir arrendando locales para chicherías23.

Hay abundantes pruebas de que el hábito de la chicha alcanzó tal arraigo, que se bebía todos los días y a todas horas. Y, lo que es más grave, se llegó al extremo inaudito de desafiar la pena de excomunión decretada por el arzobispo Urbina. Los dipsómanos santafereños preferían irse a los infiernos, ebrios del inmundo licor, que ascender sobrios a la bienaventuranza eterna. Hay datos fidedignos y aterradores de cómo en Santafé las reservas de chicha llegaron a ser mayores que las de agua. Esta desproporción aberrante dio lugar a hechos dignos de la mejor picaresca como en el caso de un incendio que estalló en junio de 1752 en la casa del cronista Vargas Jurado, quien posteriormente relató que, a falta absoluta de agua, y gracias a la solidaridad y el altruismo de las chicherías vecinas, “se gastaron cien y más botijas de chicha para apagarlo”. En otra oportunidad, los vecinos también combatieron el incendio del claustro de Santo Domingo sepultándolo en chicha. Estos dos casos nos deparan una certidumbre consoladora: que la chicha no sólo sirvió para recrear al pueblo santafereño, sino que también fue útil para finalidades tan nobles como hacer frente a grandes conflagraciones urbanas.

La virtualidad nutritiva de la chicha se impuso hasta el punto de que en el Hospicio Real era administrada moderadamente a los internos a manera de alimento. Pero ese no era el único embeleco creado en torno a la chicha. Los alquimistas de la indecente pócima le agregaban a menudo ají para “mantener buen ánimo en el trabajo”. También le añadían cal con finalidades similares. Y lo peor era que uno de los ingredientes más apetecidos eran los huesos humanos macerados, a los cuales se atribuían potentes cualidades afrodisíacas. Los más afamados expendios del brebaje competían duramente entre sí en cuanto a la variedad y sofisticación de los elementos adicionales que agregaban a la chicha. En una de las cédulas, que en vano trataron de erradicar la chicha, se mencionaba con evidente repugnancia el uso de mezclar huesos humanos con la chicha para poner a los bebedores “amatorios”24.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

Las chicherías invadieron toda la ciudad. Hubo esfuerzos para segregarlas y adjudicarles determinados espacios, pero todo fue inútil. El vicio campeaba en Santafé sin límites ni restricciones. Había expendios de chicha en las plazas principales, en toda el área céntrica, en los barrios de la periferia. Había numerosas de ellas en Santa Bárbara, en Las Nieves, en San Victorino, en las salidas de la ciudad, al lado de los puentes, en fin, dondequiera que circularan las gentes con alguna profusión. Por su importancia comercial, la Calle de Florián (actual carrera 8.a entre calles 11 y 12), estaba saturada de chicherías. En 1757, el arzobispo Aráuz ordenó modificar el curso de la procesión de Corpus, desviándola de la Calle de Florián por ese motivo. Ello dio lugar a la aparición de un pasquín irreverente y blasfemo que decía:

“Del Arzobispo a porfía

hoy sale el sagrado pan

por la Calle de Florián

a visitar chicherías”.

Los lugares más solicitados por los chicheros para instalar sus negocios fueron siempre los más cercanos a los mercados públicos, a donde afluía la población rural los viernes y los sábados, en que tenía lugar el mercado. Lógicamente, la Plaza Mayor fue su principal escenario, especialmente en el costado norte, el costado popular, aquél que según Martínez “es el único sin arquitectura y sin historia”25. Aun el costado sur, el costado de la autoridad real, contiguo a la mismísima Casa de la Real Audiencia, conservó, hasta entrada la época republicana, dos afamadas chicherías.

A los ojos de hoy las chicherías eran antros de la más nauseabunda suciedad y de la peor sordidez. Eran recintos cerrados y oscuros en los que se destacaban las enormes tinajas de barro donde se fermentaba la asquerosa bebida. Algunas tenían trastienda, la cual estaba separada de la zona pública por un tabique precario. Allí dormía la propietaria o administradora y por lo general era alquilada a los parroquianos para el ejercicio de toda laya de concupiscencias. Desde entonces se hablaba en Santafé del hedor característico que emanaba de estas pocilgas, mezcla irrespirable de los vapores de la fermentación con todas las inmundicias que generaban las gentes que allí se daban cita para hacinarse y embriagarse. En las chicherías cohabitaban, en la más repulsiva promiscuidad, clientes, propietarios y bestias. Estas cuevas eran descritas así por el virrey Mendinueta en 1798:

“… infectos e inadecuados cuartos de habitación que por lo general sólo reciben luz y aires por una estrecha puerta, y que carecían de servicio de agua y albañal, donde se agrupaban numerosas familias, las cuales arrojan al caño descubierto de la calle todos los desperdicios e inmundicias… aumentados con los del perro, el gato, las gallinas y las palomas, parte integrante de los moradores de aquellos desventurados antros…”26.

Control

La lucha contra esta costumbre por parte de las autoridades coloniales fue encarnizada, aunque sus resultados no fueran los mejores. En 1628 el presidente Borja prohibió la chicha sin atenuantes e impuso penas de 200 pesos conmutables por azotes para expendedores y consumidores. Fue éste el primer ataque a fondo contra la chicha. En un documento de notable elocuencia, el dicho presidente se expresaba con angustia sobre los efectos desastrosos de la chicha sobre las costumbres y la salud de los consumidores, atribuyendo a la nefasta bebida hasta la causa de que los bebedores contrajeran “dolores de costado, tabardillos y otros contagios”.

En 1650 el Cabildo solicitó al rey licencia para ejercer un control más severo sobre las chicherías, gravándolas con impuesto especial y redistribuyéndolas por toda el área urbana, incluidos los arrabales. Sin embargo, los habilidosos chicheros se pusieron a salvo de las medidas restrictivas vendiendo en sus establecimientos otros artículos, con lo cual escapaban a la clasificación de las chicherías.

El inflexible arzobispo Urbina estuvo encargado del gobierno civil por un año (1701-1702). Durante su breve mandato lanzó una nueva ofensiva contra la chicha prohibiéndola bajo graves sanciones que incluían la excomunión. Y nuevamente estas medidas fracasaron ante el fuerte arraigo popular del vicio y los intereses que movilizaba.

Independientemente de los nocivos efectos de la chicha sobre la población consumidora, es preciso anotar las funciones marginales que cumplían las chicherías, tales como ser el centro obligado de reunión de los indígenas e incluso el lugar de alojamiento de muchos de los que llegaban del campo. Por otra parte, eran los únicos sitios de esparcimiento y jolgorio con que contaban estas gentes sojuzgadas.

La chichería se convirtió en el canal de entrada a la ciudad, donde se obtenían información, conexiones y orientación en la ciudad. En cierta forma eran una embajada de la “República” rural e indígena. Los aborígenes de un mismo grupo, por afinidad étnica, mantenían relación permanente con una chichería en particular.

“Es patente que una india o indio que avite una tienda se arrastran a aquella vida todos los que aquel pueblo de lo que pudiera mostrarse ejemplo y que es ciertisimo que este en un medio por el que se ocurre a la total cuasi aniquilacion de tan perniciosas avitaciones de las tiendas de chichería…”27.

Y por último, fueron, por supuesto, el lugar de holganza y diversión. Allí no sólo se bebía en exceso, sino también eran posibles los acercamientos sentimentales y sexuales. La chichería aportó una de las pocas condiciones de expansión a un pueblo oprimido en muchos órdenes.

Las mujeres, indias y mestizas, por su mismo estatuto y de manera particular a su género, acompañaban a los hombres en las “juntas” y “cuadrillas” de diversión, teniendo franco acceso a las chicherías. Su presencia le añadía un ingrediente especial al esparcimiento. Precisamente para contrarrestar este especial atractivo y sus consecuencias en 1790 el Cabildo de Santafé propuso chicherías exclusivamente para mujeres “aparte donde no puedan entrar los hombres”28.

En fin, las chicherías fueron los lugares de sociabilidad por excelencia en la Santafé colonial. Allí se reafirmaron los lazos de amistad y parentesco de los grupos urbanos más importantes, indígenas y mestizos. Es decir, que muy a pesar de su difamada trayectoria, las chicherías se convirtieron en un privilegiado espacio de identidad social y cultural.

FIESTAS Y CELEBRACIONES

Fiestas indígenas

Las autoridades coloniales fueron especialmente celosas con las celebraciones indígenas. Los aborígenes estaban autorizados para realizar fiestas que no tuvieran contenido alguno de tipo religioso que pudiera retrotraerlos a viejas y abolidas prácticas paganas. Una de las fiestas que les eran permitidas fue la llamada “de los pendones”, que posteriormente hubo de ser prohibida debido a que los indios la aprovecharon para revivir disimuladamente su ancestral idolatría29. De esta manera, poco a poco, se fueron imponiendo todas las formas culturales españolas en este aspecto.

En los primeros tiempos de la Colonia, los españoles practicaron el tradicional juego llamado de «cañas», de corte caballeresco, que en cierta forma era una versión deportiva de los torneos medievales. Los contendores iban a caballo y provistos de unas lanzas cortas —especies de venablos o faláricas— que arrojaban contra sus adversarios. Los jugadores tenían a la vez que gobernar sus cabalgaduras, repeler las cañas con sus escudos y lanzar las cañas contra los rivales. Así, el juego resultaba en extremo entretenido30. Tan antiguo es el ejercicio de las cañas en Santafé, que una vez que don Gonzalo Jiménez de Quesada y sus capitanes dispusieron todo lo necesario para la fundación de la nueva urbe, se trasladaron a orillas del río Fucha y allí organizaron y llevaron a cabo un emocionante torneo de cañas. Este juego era esencialmente europeo y taxativamente aristocrático. En 1561, el cacique de Ubaque se dirigió a la Real Audiencia para pedirle que autorizara a los indios la celebración de sus festejos tradicionales, tal como se lo permitían a los españoles31.

Fiestas públicas

En la gélida y conventual Santafé de la Colonia proliferaron las festividades públicas de toda índole. Las había de fechas fijas y ocasionales, como eran los recibimientos a nuevos virreyes y arzobispos, que podían durar hasta dos semanas, en detrimento del trabajo y la productividad. Sólo con el advenimiento de las administraciones borbónicas se tomaron medidas para reducir un tanto la desmedida duración de los festejos32. Además de estas recepciones, las fiestas obligatorias en Santafé eran:

- Carnestolendas, que iban del 1.o al 6 de febrero.

- Ceniza, el 16 de febrero.

- Semana Santa y Pascua de Resurrección, del 21 al 27 de marzo.

- Fiesta del polvillo o de Nuestra Señora del Campo, el 1.o de mayo.

- Corpus y su octavario, el 5 de junio.

- Chirriaderas de San Juan, del 22 de junio al 4 de julio.

- Santo Domingo, el 3 de agosto.

- Nuestra Señora de la Concepción, 7 y 8 de diciembre.

- Novenario del Niño Jesús, del 16 al 24 de diciembre.

- La Natividad, 24 y 25 de diciembre.

A estos festejos se agregaban los de san Luis Beltrán, la Virgen de la Candelaria, el día de los Fieles Difuntos, el de santa Teresa de Jesús, y los cumpleaños del rey, la reina y los infantes33. Había, además, fiestas extraordinarias como las de los ya mencionados recibimientos, la jura del rey, la celebración de victorias militares o armisticios, los jubileos y bendiciones papales y hasta los lutos por reyes y reinas muertos. Y como si todo esto fuera poco, había las llamadas “medias fiestas”, que eran las frecuentes ausencias de los trabajadores debidas al cumplimiento de sus deberes religiosos. Los artesanos, por su parte, rendían culto a “san lunes” , vale decir, que a menudo se dedicaban a la holgazanería en el primer día de la semana, principalmente a causa de las excesos dominicales.

En general las fiestas de mayor contenido político se llamaban “fiestas de tabla” por cuanto eran presididas por las autoridades eclesiásticas y civiles. Se armaba un proscenio en la parte alta de la plaza, desde cuya muy debida altura estos personajes presidían los actos. Existían otros tipos de fiestas más arraigados y de mayor jerarquía. Además de ciertas festividades extraordinarias como el recibimiento del virrey, pueden observarse diferentes matices ?que les daban un cierto carácter. Además de las arriba mencionadas y que después describiremos, existían algunas de tono menor, pero de no inferior ceremonia. La muerte de un virrey, bastante infrecuente, se acompañaba de gran luto y circunstancia. El 2 de julio de 1782, con motivo de la muerte del virrey Pimienta, toda la población santafereña se conmocionó. “Desde que murió hasta que se sepultó se tiraba un tiro de cañón cada cuarto de hora”34.

A las fiestas de carácter “oficial” se les añadió un ingrediente que definitivamente realzó su ?espectacularidad. Desde 1781, el espectro de la revuelta de los Comuneros hizo de Santafé una ciudad con un pie de fuerza exagerado. Pero también llegaron la pompa y la música en los desfiles. ?

“El día 2 de Enero entró del regimiento de la Corona, y trajeron la música de trompas, clarines, ?que no se habían visto ni oído hasta entonces”35.

?Los desfiles oficiales contaron con el acompañamiento de la tropa, elegante, vistosamente ataviada y con la impecabilidad de su paso. Era el alarde, la necesidad política de demostrar fuerza, que no se hacía necesaria desde el siglo xvi; el toque militar en la escena pública tuvo otra vez su puesto en Santafé36.

El espíritu religioso

Santafé era una ciudad en la cual el espíritu social se confundía con el espíritu religioso. Muchas de las celebraciones sociales, que marcaban los hitos en la vida de las gentes, estaban directamente asociadas a eventos religiosos. En particular la administración sacramental: nacimiento (bautizo), primera comunión, comienzo de la vida adulta (confirmación), cambio de estado (matrimonio) y, desde luego, muerte (extremaunción). La Iglesia intervenía en todos ellos. Estos ritos particulares se volvían públicos. Las primeras comuniones y las confirmaciones se hacían colectivas en Santafé en la iglesia del Sagrario con la bendición del arzobispo, y el desfile de las principales niñas, lujosamente ataviadas con sus vestidos blancos, daba un toque especial a la plaza. Vargas Jurado, tan parco en la narración, se enternece al evocar estos días cargados de significado: “Hoy se confirmó Barbarita y Rafaelita”. Otras fiestas particulares también estaban acompañadas de actos religiosos. El día de una virgen de la devoción o del Santo de una persona particular, era motivo para que se juntaran varias personas, costearan misas y celebraran37.

Los actos centrales de las fiestas religiosas, además de la misa, eran las procesiones. Las misas de épocas especiales se reforzaban con mayor pompa y con el acto de fondo, el sermón. Los sermones eran punto de atención y comentario y cada iglesia y cada orden se esforzaba por conseguir los mejores predicadores. En los días de fiesta se declaraba una práctica competencia entre jesuitas y dominicos. El desfile variaba en ritos, estaciones y ruta, según la fiesta. En general, el desfile daba la vuelta a la plaza Mayor y recorría la Calle Real haciendo paradas en los templos de los conventos hacia el norte. Algunas cofradías, conventos o personas piadosas financiaban los “pasos”, que variaban según el lujo y mantenían un “patronato” sobre ellos, organizando a las personas que se encargaban de llevarlos. Los “hermanos cargueros”, a cuya cabeza estaba un “hermano mayor”, disfrutaban por tradición de esta gran distinción que daba el vestirse de nazareno y cargar un paso de jerarquía, lo cual llevaba incluso a conflictos por preeminencias38.

Poco a poco, de acuerdo con la capacidad económica de la población, se iban renovando y modificando los pasos. La atracción y el comentario general antes de cada nueva fiesta se centraban en las modificaciones de los pasos o en la presencia de uno nuevo (“estrenar paso”)39. Desde 1755 se acostumbraba llevar el órgano de la iglesia de Santo Domingo; paseado en andas, salía a la calle en las procesiones para ambientar el silencio de las antorchas, de las velas y el recogimiento rítmico de la procesión40.

En la húmeda Santafé, y según la época, los aguaceros solían interrumpir el aparato y el arrobamiento de la procesión. En estos casos la multitud buscaba refugio en casas particulares y templos. Allí, para no enfriar el espíritu, se rezaban rosarios mientras amainaba la lluvia41.

Las imágenes, las estatuas, los pasos y toda la parafernalia religiosa eran objeto de mucha atención y de rituales que se tejían en torno suyo. El catolicismo español elaboró un cierto fetichismo al respecto. A las reliquias y los restos de santos se les otorgaba una gran veneración. Santafé puso todo su poder en juego para conservar la imagen de la Virgen de Chiquinquirá y se regocijó en extremo al adquirir el cráneo de santa Isabel de Hungría, o “un hueso de la garganta” de san Victorino, o el crucifijo que tuvo entre sus manos al expirar san Juan de Borja. Las imágenes de diferentes templos acostumbraban salir y pagar visitas en otros lugares. La Virgen de las Nieves, en medio de una gran romería, visitó la catedral el 26 de mayo de 1754. La Virgen de Guadalupe, después de haber hecho un milagro, bajó a santa Inés, para después regresar a su hogar42. Acompañada por un gran gentío subió en andas a su cerro, en 1755.

Existía una época de gran recogimiento: la Cuaresma. En este tiempo el sentimiento piadoso entraba en tensión, lo cual era utilizado por la jerarquía eclesiástica para sentidos sermones, ejercicios espirituales y periodos de penitencia. En 1759, aprovechando la carismática figura y el verbo conmocionado del padre Antonio Julián, de la Compañía de Jesús, se organizó una procesión nocturna en la cual salieron 3 000 personas. “Cada uno con su luz, las señoras cargando a la Virgen y el virrey llevó el Cristo con corona de espinas y soga al cuello”43.

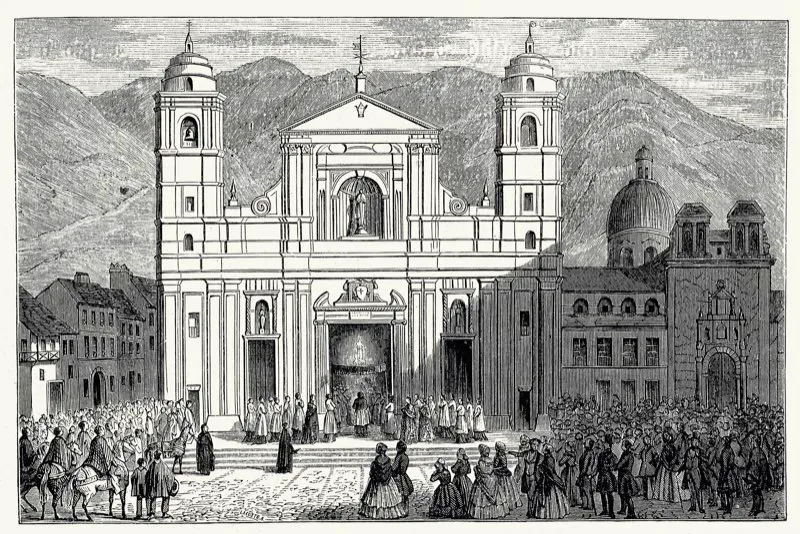

La llegada de la máxima autoridad eclesiástica, también era motivo de regocijo y festividades. La Corona aseguró por decreto las preeminencias y el ceremonial debido al recibimiento de los arzobispos44. En general, los tribunales civiles encabezados por la Audiencia y seguidos por los dos cabildos y otros altos funcionarios, se engalanaban y salían a recibir al arzobispo. Los prelados se “vestían de pontificial” y permanecían en el templo de San Francisco, de donde eran conducidos “bajo palio” a la catedral45.

Componentes de las fiestas

Algunos elementos eran comunes a todas las fiestas. En general, se celebraban las “vísperas”. La noche anterior al día de la fiesta se iluminaba la ciudad o se quemaban fuegos artificiales. En la iluminación de la ciudad con velitas participaba toda la población. En la oscura Santafé, con la perspectiva de sus rectas calles, encaladas en blanco, éste era un espectáculo magnífico y fantasmagórico. El día de mayor iluminación era el 7 de diciembre, víspera de la “pura y limpia Concepción, patrona universal de España y de las Indias”46. La pólvora fue otro ingrediente infaltable. El polvorero sobresalía como un profesional misterioso y admirado. En Santafé debía existir alguna especialización local, como la de los llamados “juegos de Zipaquirá”.

“En 24 de enero de 1757 comenzaron las fiestas del cardenal Solís, hubo ocho días: los seis de toros muy buenos; trajeron toreadores de Honda, y hubo hombres que subieron en toros los más bravos, y hubo en todas estas noches luminarias, juegos de Zipaquirá y música, que dio don José de Vargas y Groot”47.

Las fiestas que tenían un día central abarcaban, pues, varias jornadas. Después de la fecha principal, algunas fiestas continuaban en los barrios. Por ejemplo, el Corpus y su octavario, contaba con ocho días adicionales que se celebraban con menor intensidad y de diversa manera en Las Nieves y Santa Bárbara. El octavario era la parte más popular y bullanguera de las fiestas. Este ingrediente popular desempeñaba un papel social y político muy importante48.

En el día principal de las fiestas no religiosas, la función de la procesión con pasos en las fiestas religiosas, era reemplazada por el desfile de figuras y cuadros alegóricos con participación de la mayor cantidad de gentes. El desfile, casi invariablemente, tenía un curso definido: de norte a sur (o viceversa), atravesando la Calle Real. Su paso era realzado mediante el adorno de los balcones y la construcción de “arcos”. Dice el cronista Zamora al respecto:

“En las fiestas, procesiones y recibimientos de los prelados y gobernadores, es muy ordinario hacer arcos. Vístenlos de ramas olorosas de colores diferentes, y en los altos estan pendientes varias frutas entre la multitud de montería de aves y frutos silvestres, como son venados, osos, leoncillos, conejos, monos, runchos, tejones y armadillos. A los que vienen de Europa sorprende con admiración este alegre y vistoso festejo, y mucho más la liberalidad con que pasando la fiesta se entrega al saco, y desperdicio de los muchachos”49.

Durante las fiestas muchas cosas eran permitidas. Se podía pedir limosna vestido de nazareno y en las calles había juegos de azar y atractivos especiales. Uno de ellos, muy apreciado en Santafé, eran los volatineros. La familia entera viajaba mostrando su espectáculo de pueblo en pueblo. Armaban tarima y allí realizaban toda clase de suertes. Vargas Jurado recuerda: “un hombre juega volatín en la tarima y con un hijito de 5 años que hace lo mismo. Todos van a verlo”50. Otras veces armaban columpios o tendían una cuerda entre las torres y la pasaban ante la angustia de la población.

No faltaban los toros en las celebraciones no religiosas. Durante toda la Colonia fue la diversión popular más apetecida y agradable. La pasión española por la tauromaquia mostraba diversas variaciones que se pueden encontrar en Santafé. Las corridas de toros por las calles, el rejoneo (“toros de rejón”), las montadas en los toros a la manera de rodeo y, por último, el toreo51.

Las primeras noticias sobre el “juego” de toros data de finales del siglo xvi. Por un lapso de tiempo que se extiende hasta el siglo xvii los toros se debieron “jugar enmaromados”, es decir, enlazados por los cuernos con una cuerda de cuero (o rejo), cuyo extremo opuesto manejaba a caballo un experto rejón. Esta suerte se llamaba precisamente “toros de rejón”52. El historiador Ortega Ricaurte afirma que: “en Bogotá nunca llegó a matarse con rejón, al paso que en Lima sí”.

En el siglo xviii figuran otras tauromaquias. Los toros aparecen “sueltos”, no enmaromados, lo cual es más cercano al toreo posterior. En la celebración del ascenso del hermano del virrey Solís a la “púrpura cardenalicia”, además del toreo, aparece como novedad un español que sobre un caballo negro “picó” los toros con lanza y luego realizó dos suertes “consideradas entonces como famosas”. Los toros fueron refinándose cada vez más en Santafé. Recibieron la influencia de don Pedro Messía de la Zerda, un virrey docto en el arte de la tauromaquia. Escribió un singular “Discurso sobre la cavalleria del torear” y su influencia se dejó sentir, dejando escuela y afición en la ciudad. La prohibición oficial de los toros la acató a la manera española, es decir, interpretando a su manera la norma. El virrey, asumiendo que tan sólo se refería a la celebración pública, llevaba a cabo tientas selectas en su casa de campo El aserrío en Fucha53. Después de levantada la prohibición, y con motivo de la celebración de la Jura de Carlos IV, se llevaron a cabo corridas con mayor refinamiento. Los toreadores salieron vestidos (con los mismos trajes con que salían los “monigotes” el día del Corpus), se torearon “sueltos” y se empezaron a causar heridas a los toros, enterrándoles azagayas o banderillas, especies de arpones. Se iban armando poco a poco los elementos y el esquema general que tendría el toreo en sus desarrollos posteriores54.

En casi toda celebración que incluía toros se construían tablados alrededor de la Plaza Mayor55. En general, el Cabildo actuaba como dueño de ceremonia, organizando y arrendando el privilegio a un particular. En caso de no arrendarse, asumía la responsabilidad por el cercamiento de la plaza, la oportuna previsión sobre el adorno y el “dotar de espadas al matador y conseguir las mulas para sacar el toro muerto”. Otras veces un empresario privado u orden religiosa actuaba como concesionario, el cual corría con el costo del tablado y tenía derecho a cobrar por el ingreso al espectáculo. Los toros duraban varios días y la mitad de la plaza se cercaba para perjuicio de aquellos que tenían tiendas en su marco.

“Los toros empezaron el día 18, lunes de agosto de este año 76, muy bravos, cercada la plaza, abajo del empedrado, cuyo costo salió de los sitios de los tablados, que se vendió a dos pesos vara, aunque lo repudiaban los pulperos; se les dio de nones y con todo no hubo pedazo que no se vendiera. El coso se hizo frontero a Palacio, en la frontera de la botica de Cifuentes, a modo de mosquería y encima de él los chuseros vestidos de uniforme, con penachos en la cabeza, a modo de mitras; los toreadores de a pie y caballo, muy bien vestidos, pero quien lo hizo todo fue un chapetón que vino de… con un negro, en el cual, como caballo, se subía y con una lanza hacía la suerte del toro más bravo, y solos uno y otro las hacían famosas. Otro indio se subió en un toro y anduvo toda la plaza de jinete, embistiendo… Duraron los toros cinco días, y hoy sábado, 23 de agosto, se desnudaron los balcones y quitaron las cercas y tablados y se puso S.E. y demás tribunales lutos, hasta cumplirse los seis meses del Rey muerto, el Sr. D. Fernando VI”56.

El afán prohibicionista de las autoridades incluyó los toros, la diversión más querida de criollos, españoles y vecinos: “… aunque en otras circunstancias no tuviera reparo [celebración de fiestas y toros]… no es justo en las actuales por ser demostración muy impropia y nada conveniente al tiempo de guerra en que debemos emplear nuestra razón en proporcionar todos los auxilios posibles para alivio de la Corona y sobre todo elevar al Altísimo nuestros humildes ruegos hasta en rogativas públicas y solemnes…”, eran las consideraciones para prohibir tan inconveniente jolgorio57. Ante una prohibición del Cabildo con motivo de la guerra con Francia, la autoridad superior la levantó aduciendo su fuerte arraigo entre la población:

“… el festejo de toros dimana de una inveterada costumbre cuya interrupción disgustaría inútilmente al vecindario, permitirá V. M. desde luego que se corran como siempre se ha hecho y al efecto comunicará V.M. al mismo Cabildo la orden concerniente alzando la referida prohibición”58.

Las carnestolendas

Estas celebraciones datan de los primeros tiempos de la ciudad y tienen un claro origen español y europeo. Desde épocas inmemoriales tuvieron lugar entre el domingo anterior al Miércoles de Ceniza y dicho miércoles, día señalado para decir adiós a todos los regocijos mundanos y entrar, con la marca de ceniza en la frente, en el periodo cuaresmal de recogimiento y mortificación. De ahí su etimología (virtualmente la misma de carnaval), que connota “quitar la carne”, puesto que a su finalización comienzan los ayunos y abstinencias de la Cuaresma. Eran fiestas muy similares a las europeas, grandes mascaradas con profusión de danzas y disfraces. Aunque en Bogotá desapareció por completo esta tradición, hoy se conserva intacta en Barranquilla, así como en la América portuguesa con los célebres carnavales de Río, y en América del Norte con el fastuoso Mardi Gras de Nueva Orleáns, de pura estirpe francesa.

No existen referencias precisas para saber si existía un lugar preciso, en los comienzos de la Colonia, para celebrar estos carnavales, aunque es dable suponer que era en toda la ciudad, con torneos de cañas, mascaradas, bailes, juegos y, posiblemente, representaciones de troveros o juglares.

Posteriormente estas fiestas conseguirán un mayor arraigo en las zonas de residencia indígena y mestiza. Las referencias tardías a esta celebración se asocian con la erección de la ermita de la Peña. La ermita y la capilla de la Peña se edificaron en el sitio de una aparición milagrosa de la Virgen. La devoción a la Sagrada Familia tendría un amplio recibo popular, hasta el punto de competir en popularidad con el Señor Caído de Monserrate. Por estas razones, la fiesta poseía un particular arraigo en la zona sur de la ciudad.

“… desde la esquina de El Cedro, dos cuadras arriba del Camarín del Carmen, hasta la Iglesia de la Peña, [donde] se convertía en aquella época cada tienda, zaguán, rancho o casa en restaurante improvisado para servir a los innumerables concurrentes que iban a divertirse en las Carnestolendas”59.

Para el siglo xviii era ésta una fiesta que atraía preferentemente a los sectores bajos, indios, mestizos, negros, etc., y a no pocos indígenas que llegaban desde Ubaque, Choachí y Fómeque. Era la típica fiesta popular de la ciudad. Con el conglomerado de toldos en donde se expendía la fritanga y la chicha, y con el privilegiado panorama que se divisa desde ese sector de la ciudad, se entregaban a una especie de encuentro semipagano durante los tres días que duraba la celebración.

Como en cualquier fiesta de este tipo, en donde se reunía el pueblo, las actividades normales se desbordaban y el orden público y la calma de la ciudad se veían alterados por las muchedumbres ruidosas, que no dejaban de producir riñas, ajustes de cuentas, infidelidades y enamoramientos, que hacían decir a los cronistas que ésta era la ocasión propicia para que aumentara la población.

Proliferaban también los juegos de azar, con o sin el correspondiente permiso del Cabildo. Entre éstos se destacaban el bisbís, la oca, la lotería, la batea, el beloso y el trompo. Algunos alcaldes pecaron —según las autoridades— de generosos en el otorgamiento de permisos y uno de ellos se vio envuelto en una demanda por abuso de sus funciones al conceder en 1801 permiso a unos bisbiseros para ejercer su oficio. Argumentaba el mencionado funcionario:

“… confieso con ingenuidad que por estos fundamentos me moví a dar la indicada licencia y no quise alterar la costumbre del país para introducir una novedad que había de ser muy notable en el pueblo, como en efecto lo ha sido prohibirle una diversión a que es inclinado”60.

Estas fiestas, a diferencia de las celebraciones civiles y de procedencia real u oficial, no estaban regidas por más preeminencias y protocolos que los que la diversión y el jolgorio permitían.

La infaltable chicha se regaba a mucuradas por entre los asistentes, sin distingos de oficio o sexo, ya que en esto las mujeres del pueblo gozaban de inmunidad y su condición les permitía entregarse sin recato al amarillo vino. La fiesta era también familiar: hombres, mujeres y niños pasaban la mayor parte de los tres días en la celebración. Se comía, se bailaba, se bebía, se jugaba, se amaba y se reñía con la mayor naturalidad.

Económicamente debía ser una buena fuente de entradas para las fritangueras, chicheras y demás fabricantes de comida, sin contar con los buenos pesos que recibían los dueños de los toldos de juegos.

La fiesta comenzaba con la misa en la iglesia, aparente origen de la celebración61, para después esparcirse “los fiesteros por los toldos y ventas adyacentes: los campesinos a devorar el fiambre, y los lugareños a arreglar paseo o piquete a los vallecitos formados por los contrafuertes de las montañas”62.

Luego se iniciaba la carnestolenda propiamente dicha y los relatos que nos han llegado, de la pluma de los costumbristas y cronistas del siglo xix, no dudan en señalar la erupción popular, que por cierto, a falta de otro tipo de manifestaciones, permitía el desenvolvimiento de expresiones que en el transcurso de lo cotidiano eran reprimidas o celebradas con cierto recato o clandestinidad63.

Las riñas de gallos, corridas de toros y arcos al parecer eran parte también de estas fiestas, como en casi todas las que celebraba la ciudad, y según Beatriz Caballero, éstas fueron prohibidas en 1706 por el arzobispo Cosio y Otero, prohibición que levantó el presidente Córdoba64. También las máscaras fueron objeto de prohibición durante la época borbónica.