- Botero esculturas (1998)

- Salmona (1998)

- El sabor de Colombia (1994)

- Wayuú. Cultura del desierto colombiano (1998)

- Semana Santa en Popayán (1999)

- Cartagena de siempre (1992)

- Palacio de las Garzas (1999)

- Juan Montoya (1998)

- Aves de Colombia. Grabados iluminados del Siglo XVIII (1993)

- Alta Colombia. El esplendor de la montaña (1996)

- Artefactos. Objetos artesanales de Colombia (1992)

- Carros. El automovil en Colombia (1995)

- Espacios Comerciales. Colombia (1994)

- Cerros de Bogotá (2000)

- El Terremoto de San Salvador. Narración de un superviviente (2001)

- Manolo Valdés. La intemporalidad del arte (1999)

- Casa de Hacienda. Arquitectura en el campo colombiano (1997)

- Fiestas. Celebraciones y Ritos de Colombia (1995)

- Costa Rica. Pura Vida (2001)

- Luis Restrepo. Arquitectura (2001)

- Ana Mercedes Hoyos. Palenque (2001)

- La Moneda en Colombia (2001)

- Jardines de Colombia (1996)

- Una jornada en Macondo (1995)

- Retratos (1993)

- Atavíos. Raíces de la moda colombiana (1996)

- La ruta de Humboldt. Colombia - Venezuela (1994)

- Trópico. Visiones de la naturaleza colombiana (1997)

- Herederos de los Incas (1996)

- Casa Moderna. Medio siglo de arquitectura doméstica colombiana (1996)

- Bogotá desde el aire (1994)

- La vida en Colombia (1994)

- Casa Republicana. La bella época en Colombia (1995)

- Selva húmeda de Colombia (1990)

- Richter (1997)

- Por nuestros niños. Programas para su Proteccion y Desarrollo en Colombia (1990)

- Mariposas de Colombia (1991)

- Colombia tierra de flores (1990)

- Los países andinos desde el satélite (1995)

- Deliciosas frutas tropicales (1990)

- Arrecifes del Caribe (1988)

- Casa campesina. Arquitectura vernácula de Colombia (1993)

- Páramos (1988)

- Manglares (1989)

- Señor Ladrillo (1988)

- La última muerte de Wozzeck (2000)

- Historia del Café de Guatemala (2001)

- Casa Guatemalteca (1999)

- Silvia Tcherassi (2002)

- Ana Mercedes Hoyos. Retrospectiva (2002)

- Francisco Mejía Guinand (2002)

- Aves del Llano (1992)

- El año que viene vuelvo (1989)

- Museos de Bogotá (1989)

- El arte de la cocina japonesa (1996)

- Botero Dibujos (1999)

- Colombia Campesina (1989)

- Conflicto amazónico. 1932-1934 (1994)

- Débora Arango. Museo de Arte Moderno de Medellín (1986)

- La Sabana de Bogotá (1988)

- Casas de Embajada en Washington D.C. (2004)

- XVI Bienal colombiana de Arquitectura 1998 (1998)

- Visiones del Siglo XX colombiano. A través de sus protagonistas ya muertos (2003)

- Río Bogotá (1985)

- Jacanamijoy (2003)

- Álvaro Barrera. Arquitectura y Restauración (2003)

- Campos de Golf en Colombia (2003)

- Cartagena de Indias. Visión panorámica desde el aire (2003)

- Guadua. Arquitectura y Diseño (2003)

- Enrique Grau. Homenaje (2003)

- Mauricio Gómez. Con la mano izquierda (2003)

- Ignacio Gómez Jaramillo (2003)

- Tesoros del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 350 años (2003)

- Manos en el arte colombiano (2003)

- Historia de la Fotografía en Colombia. Museo de Arte Moderno de Bogotá (1983)

- Arenas Betancourt. Un realista más allá del tiempo (1986)

- Los Figueroa. Aproximación a su época y a su pintura (1986)

- Andrés de Santa María (1985)

- Ricardo Gómez Campuzano (1987)

- El encanto de Bogotá (1987)

- Manizales de ayer. Album de fotografías (1987)

- Ramírez Villamizar. Museo de Arte Moderno de Bogotá (1984)

- La transformación de Bogotá (1982)

- Las fronteras azules de Colombia (1985)

- Botero en el Museo Nacional de Colombia. Nueva donación 2004 (2004)

- Gonzalo Ariza. Pinturas (1978)

- Grau. El pequeño viaje del Barón Von Humboldt (1977)

- Bogotá Viva (2004)

- Albergues del Libertador en Colombia. Banco de la República (1980)

- El Rey triste (1980)

- Gregorio Vásquez (1985)

- Ciclovías. Bogotá para el ciudadano (1983)

- Negret escultor. Homenaje (2004)

- Mefisto. Alberto Iriarte (2004)

- Suramericana. 60 Años de compromiso con la cultura (2004)

- Rostros de Colombia (1985)

- Flora de Los Andes. Cien especies del Altiplano Cundi-Boyacense (1984)

- Casa de Nariño (1985)

- Periodismo gráfico. Círculo de Periodistas de Bogotá (1984)

- Cien años de arte colombiano. 1886 - 1986 (1985)

- Pedro Nel Gómez (1981)

- Colombia amazónica (1988)

- Palacio de San Carlos (1986)

- Veinte años del Sena en Colombia. 1957-1977 (1978)

- Bogotá. Estructura y principales servicios públicos (1978)

- Colombia Parques Naturales (2006)

- Érase una vez Colombia (2005)

- Colombia 360°. Ciudades y pueblos (2006)

- Bogotá 360°. La ciudad interior (2006)

- Guatemala inédita (2006)

- Casa de Recreo en Colombia (2005)

- Manzur. Homenaje (2005)

- Gerardo Aragón (2009)

- Santiago Cárdenas (2006)

- Omar Rayo. Homenaje (2006)

- Beatriz González (2005)

- Casa de Campo en Colombia (2007)

- Luis Restrepo. construcciones (2007)

- Juan Cárdenas (2007)

- Luis Caballero. Homenaje (2007)

- Fútbol en Colombia (2007)

- Cafés de Colombia (2008)

- Colombia es Color (2008)

- Armando Villegas. Homenaje (2008)

- Manuel Hernández (2008)

- Alicia Viteri. Memoria digital (2009)

- Clemencia Echeverri. Sin respuesta (2009)

- Museo de Arte Moderno de Cartagena de Indias (2009)

- Agua. Riqueza de Colombia (2009)

- Volando Colombia. Paisajes (2009)

- Colombia en flor (2009)

- Medellín 360º. Cordial, Pujante y Bella (2009)

- Arte Internacional. Colección del Banco de la República (2009)

- Hugo Zapata (2009)

- Apalaanchi. Pescadores Wayuu (2009)

- Bogotá vuelo al pasado (2010)

- Grabados Antiguos de la Pontificia Universidad Javeriana. Colección Eduardo Ospina S. J. (2010)

- Orquídeas. Especies de Colombia (2010)

- Apartamentos. Bogotá (2010)

- Luis Caballero. Erótico (2010)

- Luis Fernando Peláez (2010)

- Aves en Colombia (2011)

- Pedro Ruiz (2011)

- El mundo del arte en San Agustín (2011)

- Cundinamarca. Corazón de Colombia (2011)

- El hundimiento de los Partidos Políticos Tradicionales venezolanos: El caso Copei (2014)

- Artistas por la paz (1986)

- Reglamento de uniformes, insignias, condecoraciones y distintivos para el personal de la Policía Nacional (2009)

- Historia de Bogotá. Tomo I - Conquista y Colonia (2007)

- Historia de Bogotá. Tomo II - Siglo XIX (2007)

- Academia Colombiana de Jurisprudencia. 125 Años (2019)

- Duque, su presidencia (2022)

|

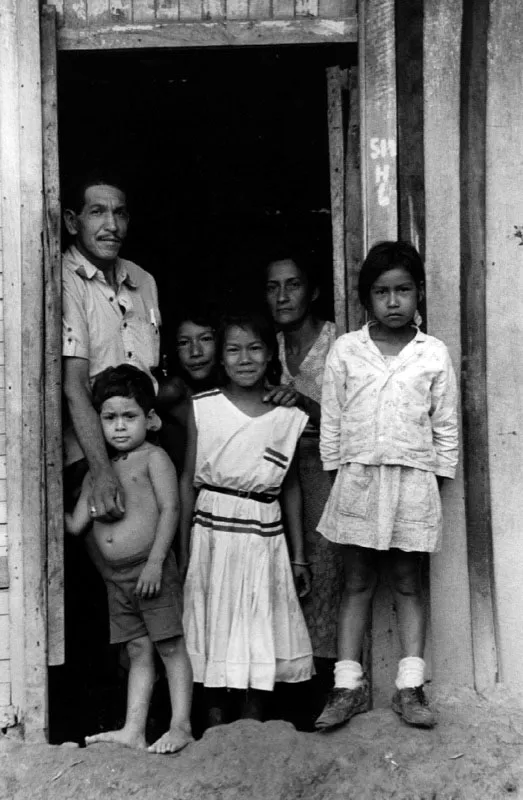

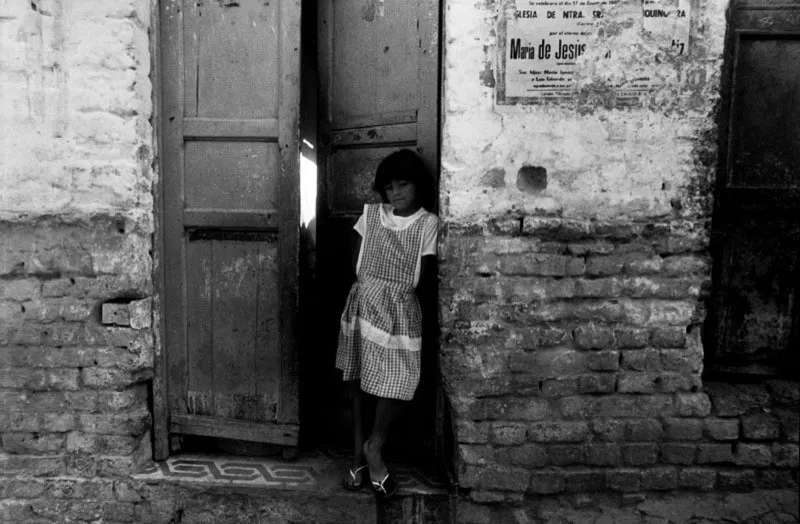

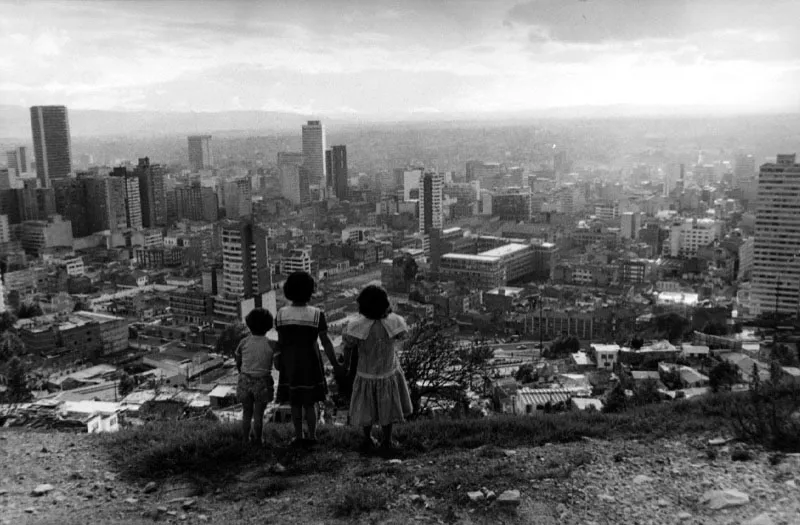

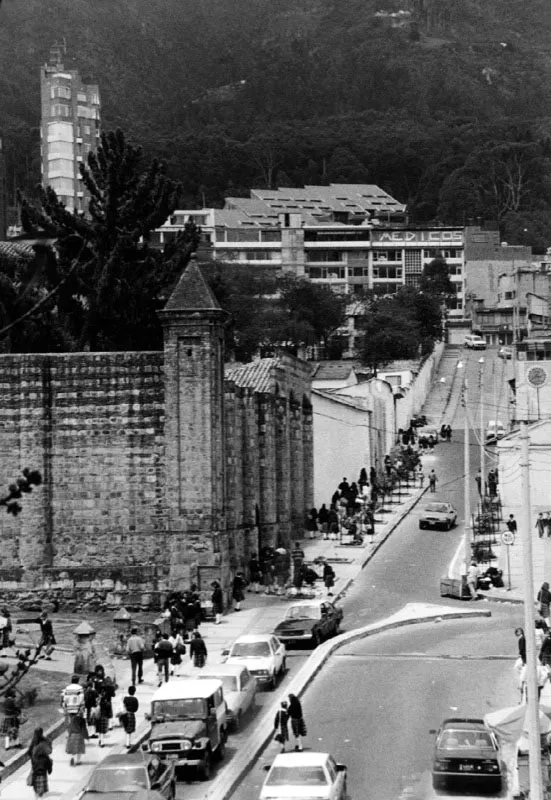

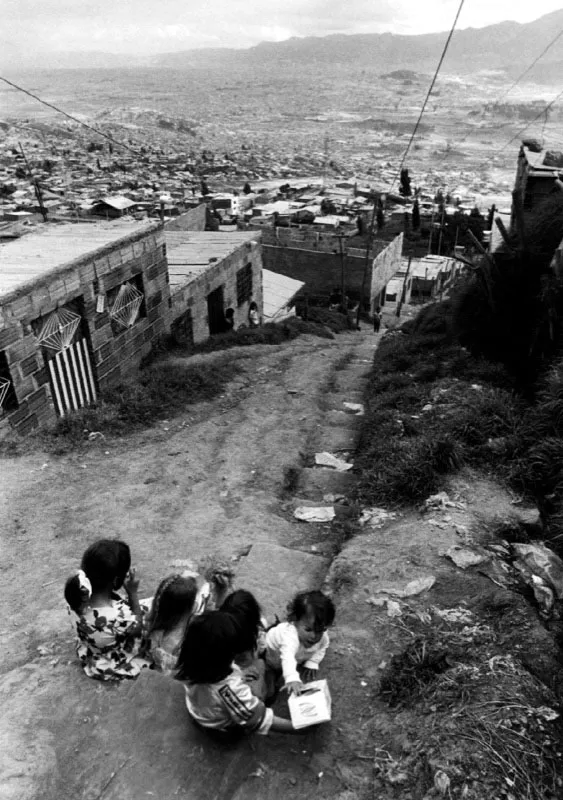

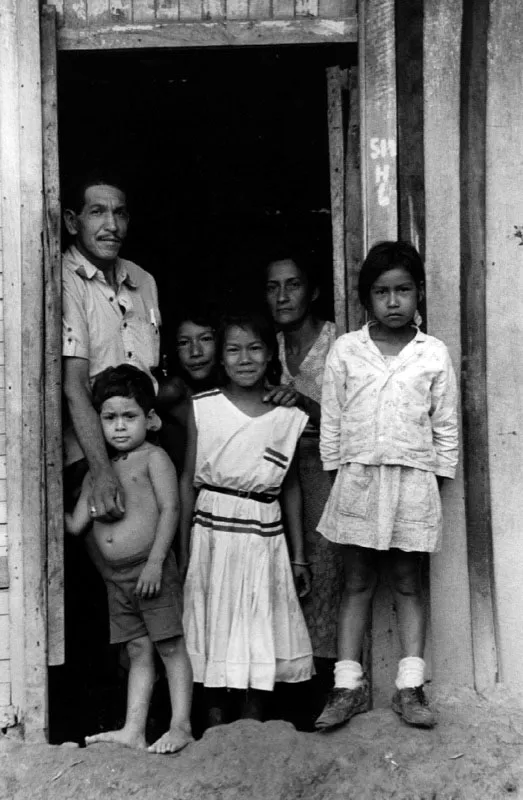

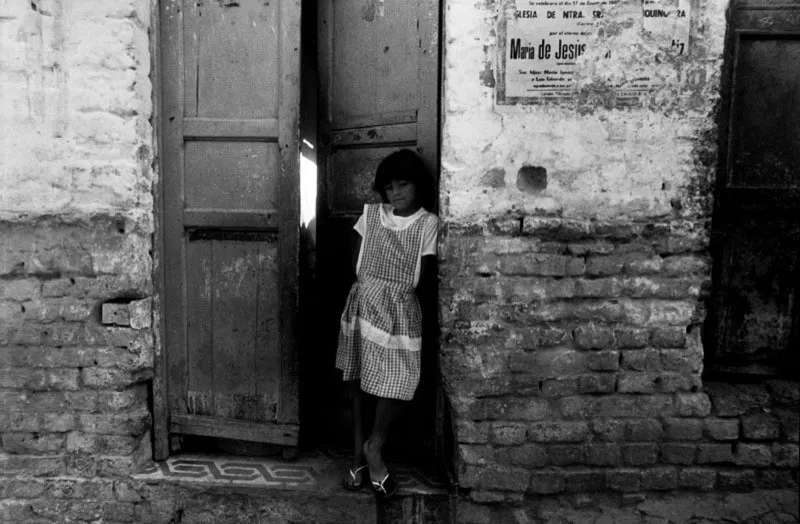

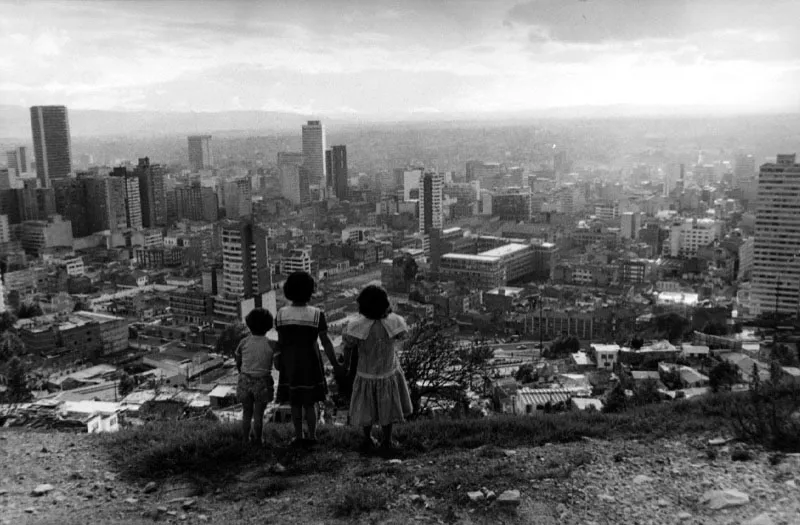

Por nuestros niñosProgramas para su Proteccion y Desarrollo en Colombia / Un país en proceso de cambio |

Un país en proceso de cambio

Ellen Tolmie.

Ellen Tolmie.

Ellen Tolmie.

Ellen Tolmie.

Ellen Tolmie.

Ellen Tolmie.

Ellen Tolmie.

Ellen Tolmie.

Ellen Tolmie.

Ellen Tolmie.

Texto de: José Granada, María Elisa Pinzón, Alberto Duque López

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

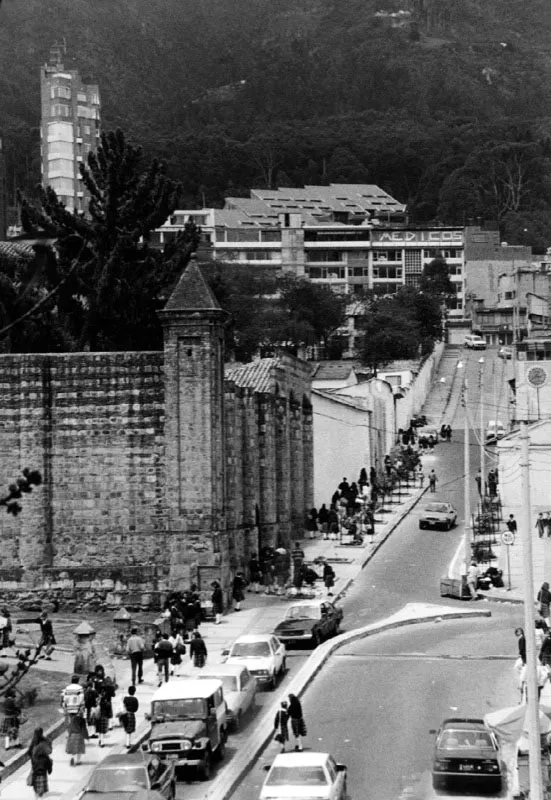

Colombia, situada en la esquina nor-occidental del gran triángulo que forma la América del Sur, ha venido experimentando, quizá con un poco de mayor dramatismo que otros países de la región, un profundo proceso de cambio que ha modificado su fisonomía demográfica, económica, social, política e institucional.

Los 31 millones de habitantes que ocupan su territorio constituyen una población mayoritariamente joven, fruto de la explosión demográfica de la década de los años 60.

Durante este lapso, la población de Colombia se duplicó y, a la vez, se desplazó masivamente del campo a la ciudad. La población urbana que representaba hace 30 años el 35% del total, hoy se ha elevado al 70%. El perfil demográfico también ha empezado a cambiar porque la tasa anual de aumento de la población, que era del 3.4% se redujo al 2.1% anual y la tendencia decreciente continuará en los años venideros.

La economía colombiana ha crecido y se ha diversificado notablemente en ese mismo período. Nuevos productos de exportación, además del tradicional café, surgieron con gran vigor: manufacturas, especialmente confecciones y textiles, zapatos, carbón, níquel, flores, caña de azúcar, productos de las artes gráficas, para mencionar sólo algunos. Renació la exportación de banano y se reanudó la de petróleo. La dependencia de la exportación cafetera se redujo del 90% a menos del 35% y su participación tiende a reducirse aún más.

La producción manufacturera se incrementó para atender la demanda interna en ascenso. La generación de energía eléctrica se multiplicó 11 veces, pues pasó de 2.936 MWH en 1960 a 32.318 MWH en 1989. Las redes de distribución, tanto urbanas como rurales, han permitido una amplísima cobertura: Cerca del 85% de los hogares cuentan con este servicio.

La red telefónica —sin incluir el avance de telefonía rural de los últimos tres años— pasó de 68 mil líneas en 1965 a más de 3 millones en 1988. La red vial se ha extendido en más de 16.000 kilómetros de carreteras y 28.000 kilómetros de caminos vecinales construidos desde 1958 hasta hoy. En materia de vivienda, se registra la construcción de 5 millones de unidades habitacionales entre 1950 y 1989, pese a lo cual subsiste un déficit de 1 millón de familias sin un adecuado alojamiento.

El acceso a la educación se ha ampliado notablemente: la matrícula de escuela primaria pasó de 800 mil en 1950 a cerca de 5 millones en 1988; los estudiantes de secundaria (6 a 11 grados) aumentaron de 71 mil a 2 millones 500 mil en el mismo período; la población universitaria se multiplicó por 5 entre 1964 y 1988, y lograron acceso a la formación vocacional y técnica del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) más de 800 mil alumno-curso por año. En el campo de la salud, los cambios han sido igualmente notables. La expectativa de vida pasó de 46 años en 1950 a 66 en 1988. La mortalidad infantil descendió en los últimos 30 años de 160 por cada 1.000 nacidos vivos menores de un año a 40 por 1.000 en 1990. La mayor parte de los hospitales, centros y puestos de salud, han sido construidos o remodelados y ampliada y modernizada su dotación en los últimos 20 años.

No menos importante ha sido el desarrollo de los sistemas de seguridad social y la ampliación de los derechos y garantías de los trabajadores asalariados. A la par con el proceso de modernización industrial y de infraestructura básica del país, fueron creados y crecieron los organismos de seguridad social para la protección del trabajador y su familia, respecto de la salud, la atención materna, los riesgos de vejez, invalidez y muerte, la capacitación y adiestramiento para el trabajo. De igual modo, se expidió una legislación protectora del trabajador y de los ingresos salariales.

En su discurso de posesión de la Presidencia de la República, en 1986, el doctor Virgilio Barco sintetizó la situación de la nación así: “Somos un país de vastas extensiones; de tierras fértiles, de climas diversos, de variada producción, de grandes recursos naturales y de gente austera y emprendedora. No obstante este panorama, heredamos viejos problemas y afrontamos nuevas necesidades y desafíos”.

En el mismo discurso dijo el Presidente Barco: “Al igual que otras sociedades, la nuestra está compuesta por grupos que gozan de bienestar y grupos que sufren carencias de todo género. Pero en nuestro medio se ha llegado a una situación crítica porque inmensos sectores de la población están excluidos de los beneficios más elementales, como la nutrición, el agua potable, la salud, la vivienda, el trabajo y el esparcimiento. Padecen de la pobreza absoluta. Son grupos privados de las ventajas de la vida en sociedad”.

Pobreza y desarrollo

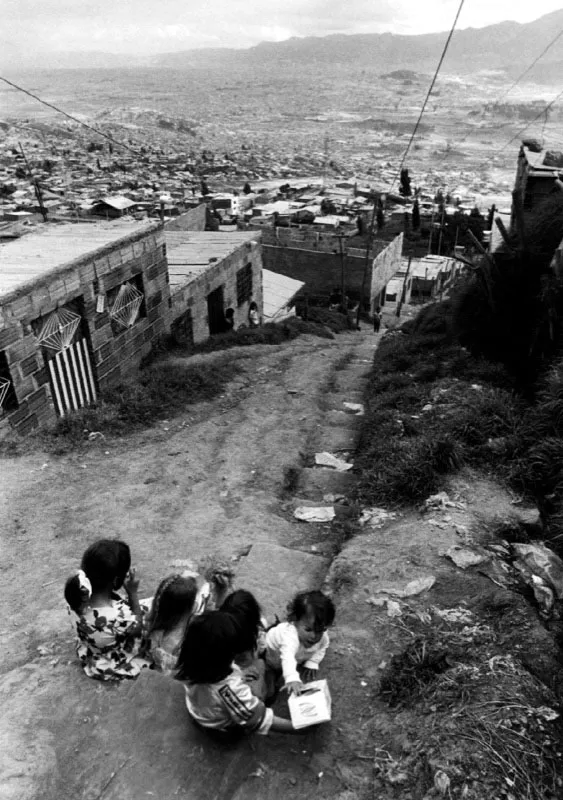

En efecto, simultáneamente con el intenso desarrollo económico y social del sector formal de la economía, se fue acumulando especialmente en los sectores campesinos y en los cinturones de miseria de las ciudades, una población marginada, caracterizada por la informalidad de su actividad de subsistencia y por la falta de acceso a los servicios básicos de salud y saneamiento, de educación, de vivienda y de posibilidades de empleo estable.

A mediados de la década de los años 80, este sector informal llegó a representar el 50% de la población total y a él pertenecían, en su inmensa mayoría, los grupos de mayor pobreza de la sociedad, estimados para entonces en un 43% de la población colombiana.

Se habría configurado así una especie de hemiplejía económica y social: la mitad de la nación vinculada al proceso económico formal en las actividades de la industria, del comercio, de los servicios, y la otra mitad, sumida en la informalidad, marginada e incapacitada para satisfacer sus necesidades básicas.

Este fenómeno social y económico se acentuó con la crisis depresiva de comienzos de la década que afectó severamente a todos los países del Tercer Mundo, entre ellos a todos los latinoamericanos, y, sin lugar a dudas, a Colombia. De hecho, la crisis de la deuda externa, las medidas de ajuste de la economía con sus restricciones sobre la inversión y el gasto social, agudizaron los problemas de la pobreza. Dentro de este panorama, los efectos de la pobreza han golpeado más sensiblemente a los más vulnerables: los niños, las mujeres y los ancianos.

Una concepción integral del desarrollo

El país tuvo que preguntarse cómo era posible que al cabo de un largo proceso de desarrollo económico y de ampliación de las garantías sociales y en particular de las leyes laborales y de la seguridad social que establecían crecientes beneficios para los asalariados y sus familias, desembocara la sociedad civil en una situación de pobreza tan extendida y que afectara tan dramáticamente el presente y el futuro de la nación.

A esta pregunta dio respuesta la administración del Presidente Barco mediante la adopción del Plan de Economía Social. El núcleo de esta concepción del desarrollo lo constituye el Plan de Erradicación de la Pobreza Absoluta, orientado a combatir los factores más críticos de la pobreza, como son las carencias nutricionales, la falta de acceso a la educación básica y a la seguridad social, así como el hacinamiento y la subnormalidad de las viviendas, el marginamiento, el desempleo y el ingreso insuficiente. Para explicar el alcance y los fundamentos de la lucha contra la pobreza, el Presidente Barco dijo en la Conferencia Regional sobre la Pobreza en América Latina y el Caribe realizada en Cartagena, Colombia, en agosto de 1988:

“En el mundo de hoy cerca de 1.000 millones de personas no tienen acceso a la alimentación adecuada, a pesar de existir todos los medios tecnológicos para erradicar el hambre. Igual número de hombres, mujeres y niños no alcanzan tampoco a proveerse de los servicios mínimos de salud, educación y vivienda. En América Latina y el Caribe habitan 165 millones de pobres, de los cuales 65 millones carecen de los medios para tener una nutrición apropiada. La pobreza no puede aceptarse como un resultado natural, lógico e inevitable y mucho menos como una condición necesaria de los procesos de desarrollo de los países del Tercer Mundo.

Colombia considera necesario, y así lo ha propuesto, impulsar un esfuerzo de alcance mundial para luchar contra la pobreza y para reorientar las relaciones entre los países desarrollados y los que se encuentran en vía de desarrollo, de manera que el bienestar y las condiciones para una vida digna dejen de ser un privilegio. Es necesario extender la solidaridad y cooperación entre los pobres del mundo. Y asimismo, éstos y los Estados que se comprometan en esta impostergable tarea. Los Estados deben reconocer explícitamente el derecho de toda persona a no ser pobre en un mundo próspero y a llevar una vida digna. A partir de este supuesto será fácil reconocer la existencia de una ‘deuda social’ tendida como los ingresos faltantes a las familias pobres para satisfacer sus necesidades básicas”.

|

Por nuestros niños |

#AmorPorColombia

Por nuestros niños Programas para su Proteccion y Desarrollo en Colombia / Un país en proceso de cambio

Un país en proceso de cambio

Ellen Tolmie.

Ellen Tolmie.

Ellen Tolmie.

Ellen Tolmie.

Ellen Tolmie.

Ellen Tolmie.

Ellen Tolmie.

Ellen Tolmie.

Ellen Tolmie.

Ellen Tolmie.

Texto de: José Granada, María Elisa Pinzón, Alberto Duque López

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Colombia, situada en la esquina nor-occidental del gran triángulo que forma la América del Sur, ha venido experimentando, quizá con un poco de mayor dramatismo que otros países de la región, un profundo proceso de cambio que ha modificado su fisonomía demográfica, económica, social, política e institucional.

Los 31 millones de habitantes que ocupan su territorio constituyen una población mayoritariamente joven, fruto de la explosión demográfica de la década de los años 60.

Durante este lapso, la población de Colombia se duplicó y, a la vez, se desplazó masivamente del campo a la ciudad. La población urbana que representaba hace 30 años el 35% del total, hoy se ha elevado al 70%. El perfil demográfico también ha empezado a cambiar porque la tasa anual de aumento de la población, que era del 3.4% se redujo al 2.1% anual y la tendencia decreciente continuará en los años venideros.

La economía colombiana ha crecido y se ha diversificado notablemente en ese mismo período. Nuevos productos de exportación, además del tradicional café, surgieron con gran vigor: manufacturas, especialmente confecciones y textiles, zapatos, carbón, níquel, flores, caña de azúcar, productos de las artes gráficas, para mencionar sólo algunos. Renació la exportación de banano y se reanudó la de petróleo. La dependencia de la exportación cafetera se redujo del 90% a menos del 35% y su participación tiende a reducirse aún más.

La producción manufacturera se incrementó para atender la demanda interna en ascenso. La generación de energía eléctrica se multiplicó 11 veces, pues pasó de 2.936 MWH en 1960 a 32.318 MWH en 1989. Las redes de distribución, tanto urbanas como rurales, han permitido una amplísima cobertura: Cerca del 85% de los hogares cuentan con este servicio.

La red telefónica —sin incluir el avance de telefonía rural de los últimos tres años— pasó de 68 mil líneas en 1965 a más de 3 millones en 1988. La red vial se ha extendido en más de 16.000 kilómetros de carreteras y 28.000 kilómetros de caminos vecinales construidos desde 1958 hasta hoy. En materia de vivienda, se registra la construcción de 5 millones de unidades habitacionales entre 1950 y 1989, pese a lo cual subsiste un déficit de 1 millón de familias sin un adecuado alojamiento.

El acceso a la educación se ha ampliado notablemente: la matrícula de escuela primaria pasó de 800 mil en 1950 a cerca de 5 millones en 1988; los estudiantes de secundaria (6 a 11 grados) aumentaron de 71 mil a 2 millones 500 mil en el mismo período; la población universitaria se multiplicó por 5 entre 1964 y 1988, y lograron acceso a la formación vocacional y técnica del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) más de 800 mil alumno-curso por año. En el campo de la salud, los cambios han sido igualmente notables. La expectativa de vida pasó de 46 años en 1950 a 66 en 1988. La mortalidad infantil descendió en los últimos 30 años de 160 por cada 1.000 nacidos vivos menores de un año a 40 por 1.000 en 1990. La mayor parte de los hospitales, centros y puestos de salud, han sido construidos o remodelados y ampliada y modernizada su dotación en los últimos 20 años.

No menos importante ha sido el desarrollo de los sistemas de seguridad social y la ampliación de los derechos y garantías de los trabajadores asalariados. A la par con el proceso de modernización industrial y de infraestructura básica del país, fueron creados y crecieron los organismos de seguridad social para la protección del trabajador y su familia, respecto de la salud, la atención materna, los riesgos de vejez, invalidez y muerte, la capacitación y adiestramiento para el trabajo. De igual modo, se expidió una legislación protectora del trabajador y de los ingresos salariales.

En su discurso de posesión de la Presidencia de la República, en 1986, el doctor Virgilio Barco sintetizó la situación de la nación así: “Somos un país de vastas extensiones; de tierras fértiles, de climas diversos, de variada producción, de grandes recursos naturales y de gente austera y emprendedora. No obstante este panorama, heredamos viejos problemas y afrontamos nuevas necesidades y desafíos”.

En el mismo discurso dijo el Presidente Barco: “Al igual que otras sociedades, la nuestra está compuesta por grupos que gozan de bienestar y grupos que sufren carencias de todo género. Pero en nuestro medio se ha llegado a una situación crítica porque inmensos sectores de la población están excluidos de los beneficios más elementales, como la nutrición, el agua potable, la salud, la vivienda, el trabajo y el esparcimiento. Padecen de la pobreza absoluta. Son grupos privados de las ventajas de la vida en sociedad”.

Pobreza y desarrollo

En efecto, simultáneamente con el intenso desarrollo económico y social del sector formal de la economía, se fue acumulando especialmente en los sectores campesinos y en los cinturones de miseria de las ciudades, una población marginada, caracterizada por la informalidad de su actividad de subsistencia y por la falta de acceso a los servicios básicos de salud y saneamiento, de educación, de vivienda y de posibilidades de empleo estable.

A mediados de la década de los años 80, este sector informal llegó a representar el 50% de la población total y a él pertenecían, en su inmensa mayoría, los grupos de mayor pobreza de la sociedad, estimados para entonces en un 43% de la población colombiana.

Se habría configurado así una especie de hemiplejía económica y social: la mitad de la nación vinculada al proceso económico formal en las actividades de la industria, del comercio, de los servicios, y la otra mitad, sumida en la informalidad, marginada e incapacitada para satisfacer sus necesidades básicas.

Este fenómeno social y económico se acentuó con la crisis depresiva de comienzos de la década que afectó severamente a todos los países del Tercer Mundo, entre ellos a todos los latinoamericanos, y, sin lugar a dudas, a Colombia. De hecho, la crisis de la deuda externa, las medidas de ajuste de la economía con sus restricciones sobre la inversión y el gasto social, agudizaron los problemas de la pobreza. Dentro de este panorama, los efectos de la pobreza han golpeado más sensiblemente a los más vulnerables: los niños, las mujeres y los ancianos.

Una concepción integral del desarrollo

El país tuvo que preguntarse cómo era posible que al cabo de un largo proceso de desarrollo económico y de ampliación de las garantías sociales y en particular de las leyes laborales y de la seguridad social que establecían crecientes beneficios para los asalariados y sus familias, desembocara la sociedad civil en una situación de pobreza tan extendida y que afectara tan dramáticamente el presente y el futuro de la nación.

A esta pregunta dio respuesta la administración del Presidente Barco mediante la adopción del Plan de Economía Social. El núcleo de esta concepción del desarrollo lo constituye el Plan de Erradicación de la Pobreza Absoluta, orientado a combatir los factores más críticos de la pobreza, como son las carencias nutricionales, la falta de acceso a la educación básica y a la seguridad social, así como el hacinamiento y la subnormalidad de las viviendas, el marginamiento, el desempleo y el ingreso insuficiente. Para explicar el alcance y los fundamentos de la lucha contra la pobreza, el Presidente Barco dijo en la Conferencia Regional sobre la Pobreza en América Latina y el Caribe realizada en Cartagena, Colombia, en agosto de 1988:

“En el mundo de hoy cerca de 1.000 millones de personas no tienen acceso a la alimentación adecuada, a pesar de existir todos los medios tecnológicos para erradicar el hambre. Igual número de hombres, mujeres y niños no alcanzan tampoco a proveerse de los servicios mínimos de salud, educación y vivienda. En América Latina y el Caribe habitan 165 millones de pobres, de los cuales 65 millones carecen de los medios para tener una nutrición apropiada. La pobreza no puede aceptarse como un resultado natural, lógico e inevitable y mucho menos como una condición necesaria de los procesos de desarrollo de los países del Tercer Mundo.

Colombia considera necesario, y así lo ha propuesto, impulsar un esfuerzo de alcance mundial para luchar contra la pobreza y para reorientar las relaciones entre los países desarrollados y los que se encuentran en vía de desarrollo, de manera que el bienestar y las condiciones para una vida digna dejen de ser un privilegio. Es necesario extender la solidaridad y cooperación entre los pobres del mundo. Y asimismo, éstos y los Estados que se comprometan en esta impostergable tarea. Los Estados deben reconocer explícitamente el derecho de toda persona a no ser pobre en un mundo próspero y a llevar una vida digna. A partir de este supuesto será fácil reconocer la existencia de una ‘deuda social’ tendida como los ingresos faltantes a las familias pobres para satisfacer sus necesidades básicas”.