- Botero esculturas (1998)

- Salmona (1998)

- El sabor de Colombia (1994)

- Wayuú. Cultura del desierto colombiano (1998)

- Semana Santa en Popayán (1999)

- Cartagena de siempre (1992)

- Palacio de las Garzas (1999)

- Juan Montoya (1998)

- Aves de Colombia. Grabados iluminados del Siglo XVIII (1993)

- Alta Colombia. El esplendor de la montaña (1996)

- Artefactos. Objetos artesanales de Colombia (1992)

- Carros. El automovil en Colombia (1995)

- Espacios Comerciales. Colombia (1994)

- Cerros de Bogotá (2000)

- El Terremoto de San Salvador. Narración de un superviviente (2001)

- Manolo Valdés. La intemporalidad del arte (1999)

- Casa de Hacienda. Arquitectura en el campo colombiano (1997)

- Fiestas. Celebraciones y Ritos de Colombia (1995)

- Costa Rica. Pura Vida (2001)

- Luis Restrepo. Arquitectura (2001)

- Ana Mercedes Hoyos. Palenque (2001)

- La Moneda en Colombia (2001)

- Jardines de Colombia (1996)

- Una jornada en Macondo (1995)

- Retratos (1993)

- Atavíos. Raíces de la moda colombiana (1996)

- La ruta de Humboldt. Colombia - Venezuela (1994)

- Trópico. Visiones de la naturaleza colombiana (1997)

- Herederos de los Incas (1996)

- Casa Moderna. Medio siglo de arquitectura doméstica colombiana (1996)

- Bogotá desde el aire (1994)

- La vida en Colombia (1994)

- Casa Republicana. La bella época en Colombia (1995)

- Selva húmeda de Colombia (1990)

- Richter (1997)

- Por nuestros niños. Programas para su Proteccion y Desarrollo en Colombia (1990)

- Mariposas de Colombia (1991)

- Colombia tierra de flores (1990)

- Los países andinos desde el satélite (1995)

- Deliciosas frutas tropicales (1990)

- Arrecifes del Caribe (1988)

- Casa campesina. Arquitectura vernácula de Colombia (1993)

- Páramos (1988)

- Manglares (1989)

- Señor Ladrillo (1988)

- La última muerte de Wozzeck (2000)

- Historia del Café de Guatemala (2001)

- Casa Guatemalteca (1999)

- Silvia Tcherassi (2002)

- Ana Mercedes Hoyos. Retrospectiva (2002)

- Francisco Mejía Guinand (2002)

- Aves del Llano (1992)

- El año que viene vuelvo (1989)

- Museos de Bogotá (1989)

- El arte de la cocina japonesa (1996)

- Botero Dibujos (1999)

- Colombia Campesina (1989)

- Conflicto amazónico. 1932-1934 (1994)

- Débora Arango. Museo de Arte Moderno de Medellín (1986)

- La Sabana de Bogotá (1988)

- Casas de Embajada en Washington D.C. (2004)

- XVI Bienal colombiana de Arquitectura 1998 (1998)

- Visiones del Siglo XX colombiano. A través de sus protagonistas ya muertos (2003)

- Río Bogotá (1985)

- Jacanamijoy (2003)

- Álvaro Barrera. Arquitectura y Restauración (2003)

- Campos de Golf en Colombia (2003)

- Cartagena de Indias. Visión panorámica desde el aire (2003)

- Guadua. Arquitectura y Diseño (2003)

- Enrique Grau. Homenaje (2003)

- Mauricio Gómez. Con la mano izquierda (2003)

- Ignacio Gómez Jaramillo (2003)

- Tesoros del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 350 años (2003)

- Manos en el arte colombiano (2003)

- Historia de la Fotografía en Colombia. Museo de Arte Moderno de Bogotá (1983)

- Arenas Betancourt. Un realista más allá del tiempo (1986)

- Los Figueroa. Aproximación a su época y a su pintura (1986)

- Andrés de Santa María (1985)

- Ricardo Gómez Campuzano (1987)

- El encanto de Bogotá (1987)

- Manizales de ayer. Album de fotografías (1987)

- Ramírez Villamizar. Museo de Arte Moderno de Bogotá (1984)

- La transformación de Bogotá (1982)

- Las fronteras azules de Colombia (1985)

- Botero en el Museo Nacional de Colombia. Nueva donación 2004 (2004)

- Gonzalo Ariza. Pinturas (1978)

- Grau. El pequeño viaje del Barón Von Humboldt (1977)

- Bogotá Viva (2004)

- Albergues del Libertador en Colombia. Banco de la República (1980)

- El Rey triste (1980)

- Gregorio Vásquez (1985)

- Ciclovías. Bogotá para el ciudadano (1983)

- Negret escultor. Homenaje (2004)

- Mefisto. Alberto Iriarte (2004)

- Suramericana. 60 Años de compromiso con la cultura (2004)

- Rostros de Colombia (1985)

- Flora de Los Andes. Cien especies del Altiplano Cundi-Boyacense (1984)

- Casa de Nariño (1985)

- Periodismo gráfico. Círculo de Periodistas de Bogotá (1984)

- Cien años de arte colombiano. 1886 - 1986 (1985)

- Pedro Nel Gómez (1981)

- Colombia amazónica (1988)

- Palacio de San Carlos (1986)

- Veinte años del Sena en Colombia. 1957-1977 (1978)

- Bogotá. Estructura y principales servicios públicos (1978)

- Colombia Parques Naturales (2006)

- Érase una vez Colombia (2005)

- Colombia 360°. Ciudades y pueblos (2006)

- Bogotá 360°. La ciudad interior (2006)

- Guatemala inédita (2006)

- Casa de Recreo en Colombia (2005)

- Manzur. Homenaje (2005)

- Gerardo Aragón (2009)

- Santiago Cárdenas (2006)

- Omar Rayo. Homenaje (2006)

- Beatriz González (2005)

- Casa de Campo en Colombia (2007)

- Luis Restrepo. construcciones (2007)

- Juan Cárdenas (2007)

- Luis Caballero. Homenaje (2007)

- Fútbol en Colombia (2007)

- Cafés de Colombia (2008)

- Colombia es Color (2008)

- Armando Villegas. Homenaje (2008)

- Manuel Hernández (2008)

- Alicia Viteri. Memoria digital (2009)

- Clemencia Echeverri. Sin respuesta (2009)

- Museo de Arte Moderno de Cartagena de Indias (2009)

- Agua. Riqueza de Colombia (2009)

- Volando Colombia. Paisajes (2009)

- Colombia en flor (2009)

- Medellín 360º. Cordial, Pujante y Bella (2009)

- Arte Internacional. Colección del Banco de la República (2009)

- Hugo Zapata (2009)

- Apalaanchi. Pescadores Wayuu (2009)

- Bogotá vuelo al pasado (2010)

- Grabados Antiguos de la Pontificia Universidad Javeriana. Colección Eduardo Ospina S. J. (2010)

- Orquídeas. Especies de Colombia (2010)

- Apartamentos. Bogotá (2010)

- Luis Caballero. Erótico (2010)

- Luis Fernando Peláez (2010)

- Aves en Colombia (2011)

- Pedro Ruiz (2011)

- El mundo del arte en San Agustín (2011)

- Cundinamarca. Corazón de Colombia (2011)

- El hundimiento de los Partidos Políticos Tradicionales venezolanos: El caso Copei (2014)

- Artistas por la paz (1986)

- Reglamento de uniformes, insignias, condecoraciones y distintivos para el personal de la Policía Nacional (2009)

- Historia de Bogotá. Tomo I - Conquista y Colonia (2007)

- Historia de Bogotá. Tomo II - Siglo XIX (2007)

- Academia Colombiana de Jurisprudencia. 125 Años (2019)

- Duque, su presidencia (2022)

Las Procesiones de Popayán: Un sentimiento colectivo

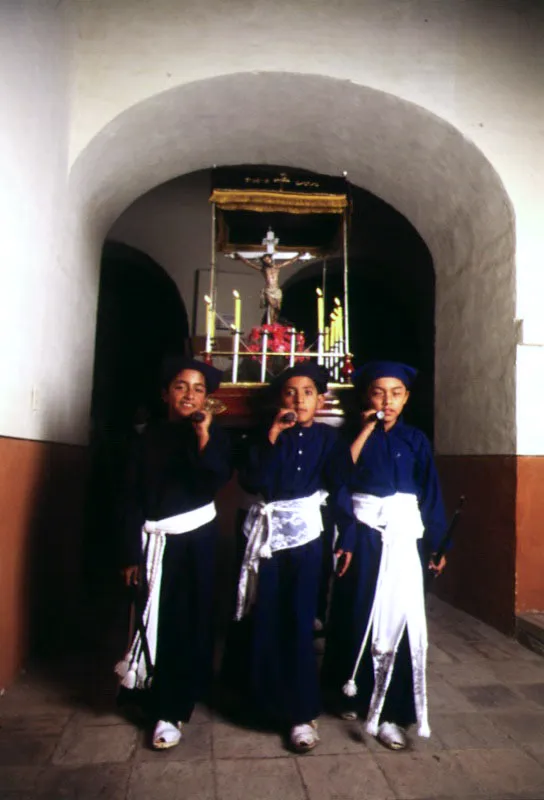

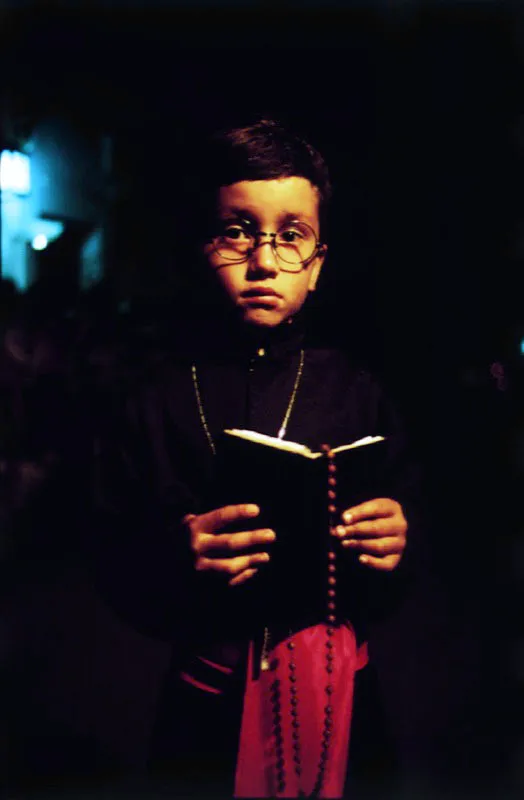

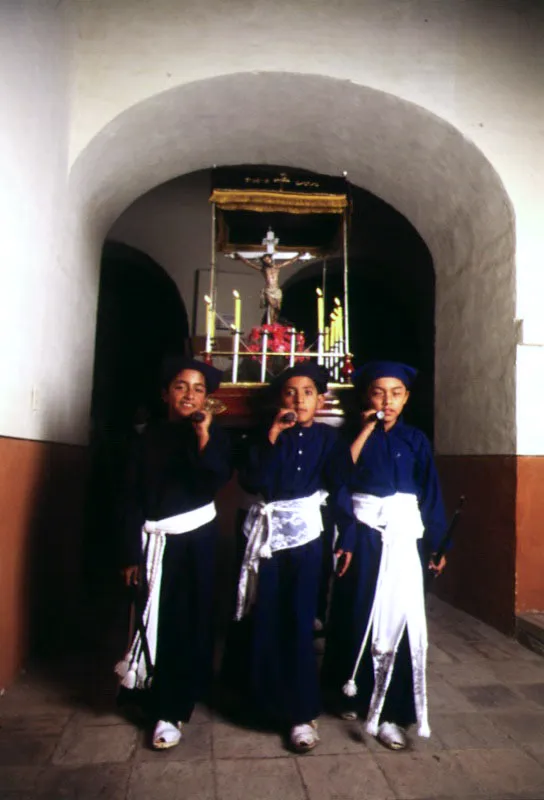

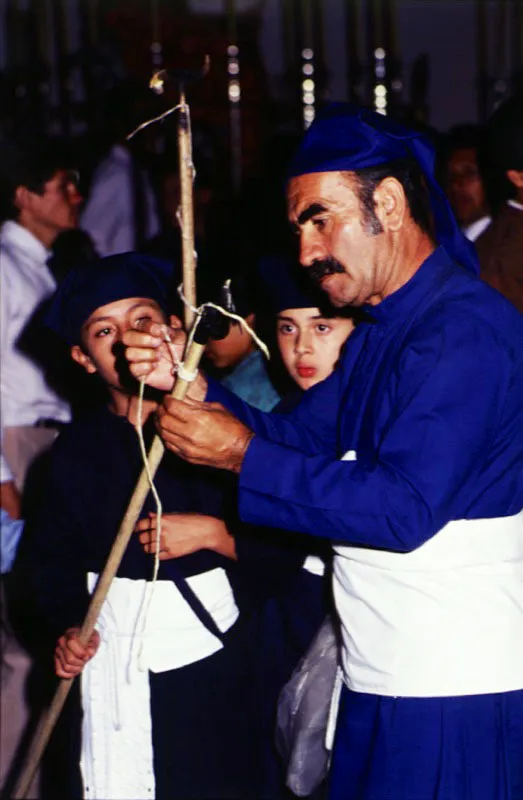

En las procesiones nocturnas de Martes, Miércoles, Jueves y Viernes Santo, los cargueros llevan "túnicos" color azul oscuro y "paños" blancos. En la procesión del Señor Resucitado, que desde hace algunos años desfila en la noche del Sábado Santo, llevan "túnicos" blancos y "paños" morados.

En las procesiones nocturnas de Martes, Miércoles, Jueves y Viernes Santo, los cargueros llevan "túnicos" color azul oscuro y "paños" blancos. En la procesión del Señor Resucitado, que desde hace algunos años desfila en la noche del Sábado Santo, llevan "túnicos" blancos y "paños" morados.

El Cirio Pascual, símbolo de Cristo Resucitado, encabeza la procesión del Sábado Santo, que desfila en Popayán desde 1992.

Luces y sombras en el desfile de los Caballeros y Damas del Santo Sepulcro. Procesión del Viernes Santo.

Luces y sombras en el desfile de los Caballeros y Damas del Santo Sepulcro. Procesión del Viernes Santo.

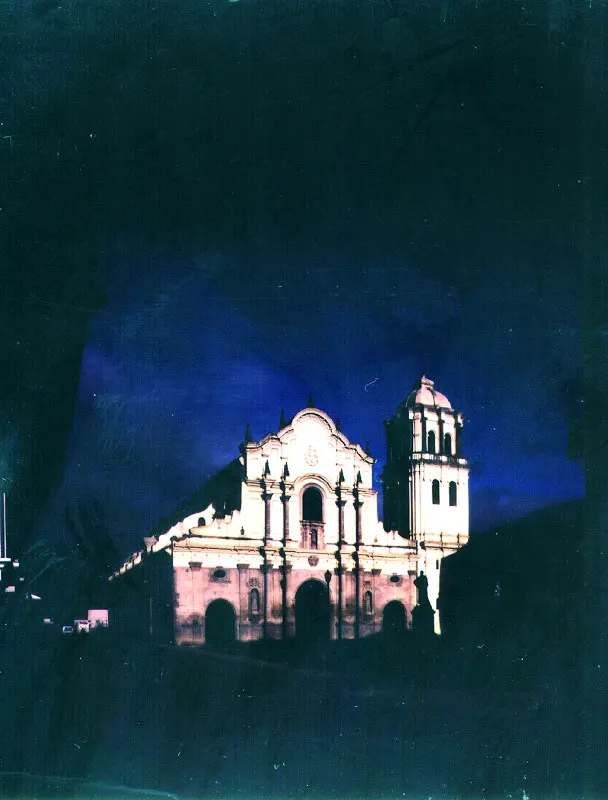

El Paso de San Juan, procesión del Viernes Santo, frente al Museo de Arte Religioso.

Paso de La Verónica, en el interior del templo de La Ermita.

En todas las tradiciones espirituales, el fuego ha simbolizado la comunicación entre los seres humanos y las fuerzas superiores. Los alumbrantes son personajes centrales de las procesiones.

La imagen de la gente con ramos de palmas de cera ya pertenece al pasado. Con muy buen criterio, en una medida que la Iglesia ha apoyado de manera efectiva, las autoridades ambientales prohibieron esta costumbre que estaba conduciendo a la extinción del árbol nacional de Colombia. Hoy se invita a los fieles a utilizar ramos de otras especies que no se encuentren en peligro de agotarse.

Paso de los Azotes, de la procesión del Jueves Santo, y paso de La Verónica, de la procesión del Martes Santo.

La Procesión pasa frente a la iglesia de Santo Domingo. "Si buscas la bienaventuranza, caminas por un sendero que ha estado ahí todo el tiempo, esperándote...". Joseph Campbell.

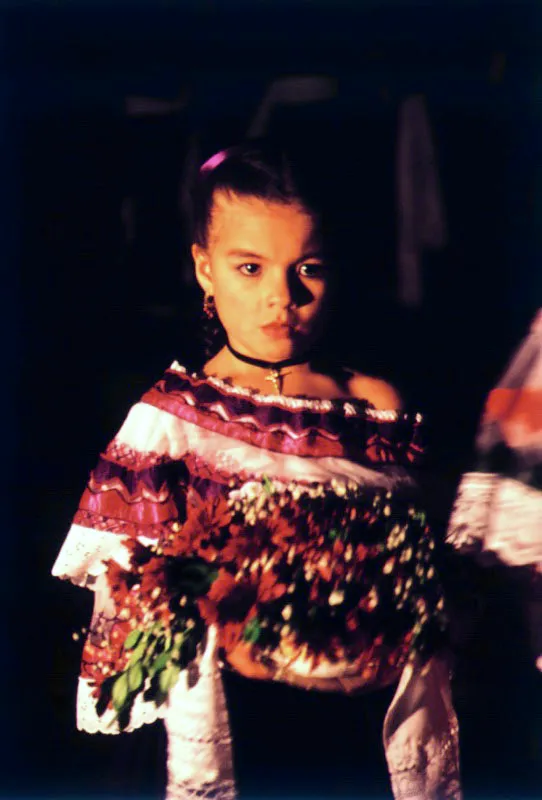

Las flores rojas indican que la sahumadora pertenece a la procesión del Jueves Santo.

Seguramente estos niños, que llevan el paso de La Dolorosa en la "procesión chiquita", lo hacen por última vez, pues al año siguiente ya le habrán dicho adiós a su infancia.

Procesiones chiquitas, paso del Cristo de la Veracruz.

Procesiones chiquitas, paso de El Prendimiento.

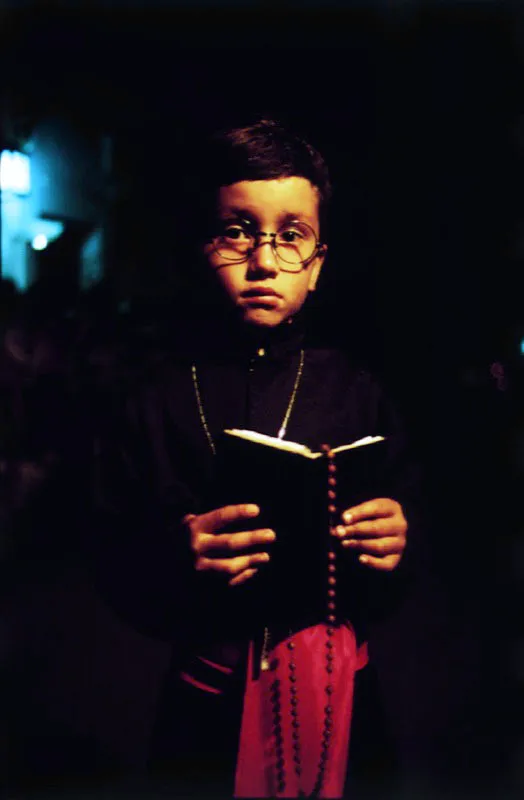

Las niñas y los niños participan en las "procesiones chiquitas" en la misma forma en que las personas mayores lo hacen en las grandes.

Las niñas y los niños participan en las "procesiones chiquitas" en la misma forma en que las personas mayores lo hacen en las grandes.

Cargueros y sahumadoras de las "procesiones chiquitas". Desde su más temprana infancia, las niñas y los niños de Popayán se inician en los solemnes y al mismo tiempo lœdicos rituales de la Semana Santa.

Cargueros y sahumadoras de las "procesiones chiquitas". Desde su más temprana infancia, las niñas y los niños de Popayán se inician en los solemnes y al mismo tiempo lœdicos rituales de la Semana Santa.

El pasito del San Juan de bronce, del Viernes Santo chiquito.

Procesión chiquita correspondiente al Jueves Santo, frente a la iglesia de San Francisco.

La Semana Santa comienza formalmente con la procesión del Domingo de Ramos, en la cual "se bajan" las imágenes del Amo Ecce Homo y del Amo Caído desde la iglesia de Belén, situada sobre una colina al oriente de Popayán, hasta la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, a la cual se consagró la ciudad desde su fundación. En la primera parte de la procesión hay que superar las dificultades de los "quingos", escalinatas empedradas que serpentean por las faldas de la Loma de Belén.

Las niñas y los niños participan en las "procesiones chiquitas" en la misma forma en que las personas mayores lo hacen en las grandes.

Paso de la Virgen de Los Dolores. Martes Santo. Procesión chiquita.

Además de las procesiones, del Festival de Música y de otras celebraciones eminentemente religiosas, se llevan a cabo exposiciones artísticas y mercados artesanales. Para los popayanejos "tradicionales" el calendario se divide en antes y después de la Semana Santa.

Hombres y mujeres de todas las edades acuden masivamente a acompañar con una vela el desfile procesional, unas veces por devoción a las im‡genes, otras por devoción a los jóvenes cargueros o a las sahumadoras de la noche.

Paso del Amo Caído, de la Procesión del Domingo de Ramos, aproximándose a la Catedral.

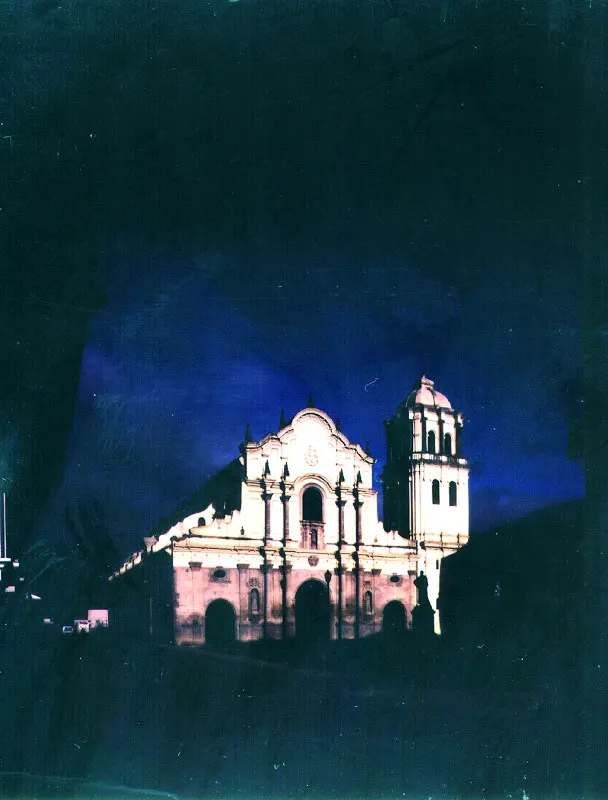

Un aspecto de la ciudad, con La iglesia de La Ermita, en primer plano, y la cúpula de la Catedral, vistas desde el templo de Belén.

Las niñas y los niños participan en las "procesiones chiquitas" en la misma forma en que las personas mayores lo hacen en las grandes.

Las niñas y los niños participan en las "procesiones chiquitas" en la misma forma en que las personas mayores lo hacen en las grandes.

Arriba: Paso de la Cruz a Cuestas. Las "andas" son las estructuras de madera sobre las cuales se arman los pasos. Sobre ellas se colocan las im‡genes, las "mallas" de plata, las "carteras", las "jarras", los cirios y los "falsos" sobre los cuales van montados, y los sitiales o doseles que cubren los pasos importantes.

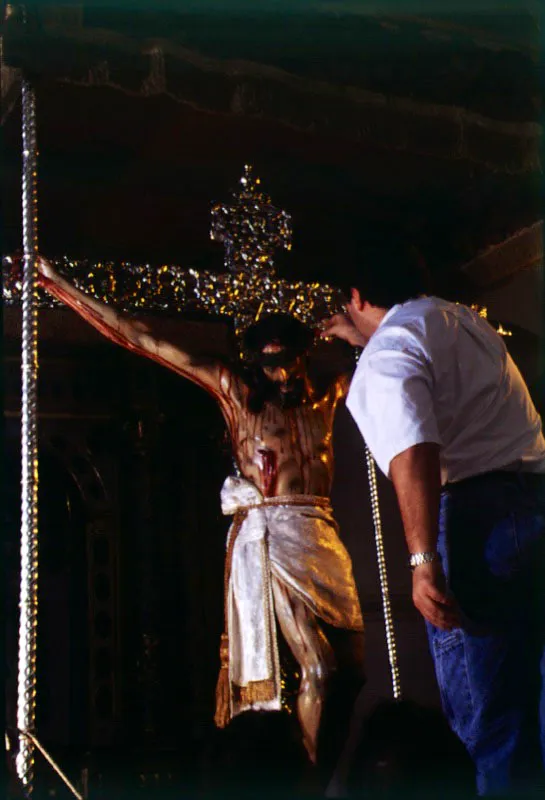

Paso del Santo Cristo. Por ser Viernes Santo los cargueros llevan el paño blanco cruzado sobre el pecho y sobre el paño la cruz, con una pequeña corona de violetas frescas encima.

Paso de María Salomé, de la procesión del Viernes Santo.

La procesión a su paso por el Parque de Caldas.

Cuenta una leyenda local, seguramente apócrifa, que una noche, iniciándose la Colonia, la ciudad se salvó de ser destruida porque los indios, que desde las montañas vecinas se disponían a atacarla, vieron aparecer en medio de la oscuridad un "gusano de fuego" y huyeron aterrorizados, abandonando sus propósitos. El "gusano de fuego", supuestamente, eran las hileras de alumbrantes de una de las primeras procesiones nocturnas que se celebraron en Popayán hace más de 400 años.

Paso de La Oración del Huerto. En varios de los pasos de las procesiones de Popayán aparece más de una imagen. Los pasos tradicionalmente más pesados son los de La Virgen de La Soledad, La Dolorosa de San Agustín, Las Insignias, La Crucifixión y el Santo Sepulcro.

Al comienzo de cada procesión, los pasos son sacados de la iglesia por los "pichoneros", jóvenes que los llevan en sus hombros durante una o dos cuadras. Allí los entregan a los cargueros que llevaran el paso por el resto del recorrido. Al término de la procesión, los "pichoneros" vuelven a recibir el paso y lo entran a la iglesia. En los últimos años se ha visto participar en esta labor a algunas mujeres.

Un aspecto de la calle quinta, frente al antiguo Seminario.

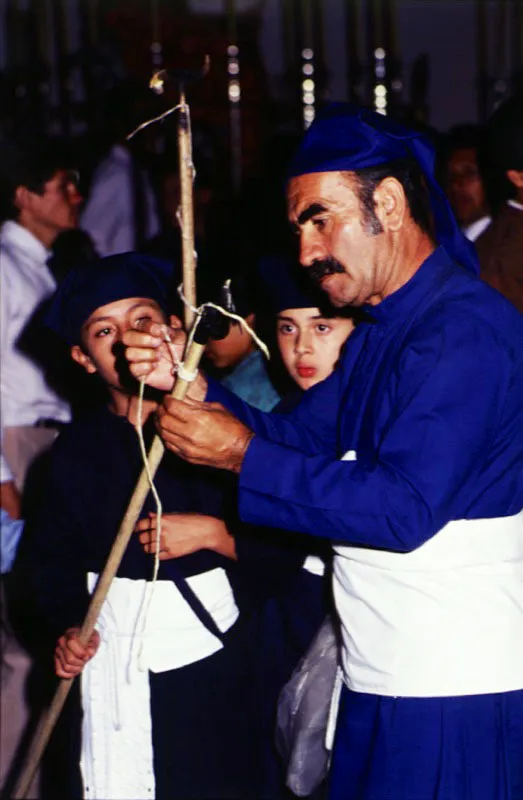

La armada y la desarmada de los pasos hace parte importantísima del ritual de las procesiones. Cada paso es celosa y cuidadosamente armado y desarmado por el síndico y por sus propios cargueros.

"La armada de los pasos" constituye una parte tan importante de los ritos de Semana Santa, como las procesiones mismas.

Paso del Santo Ecce Homo, arreglo final momentos antes de salir la procesión.

La Torre del Reloj y la Torre de la Encarnación recortadas sobre el cielo azul de Popayán, con la iglesia de La Ermita al fondo.

Contraluz de la iglesia de San Francisco en un atardecer de Popayán.

Durante todo el año, artesanos muy especializados de la ciudad reparan y reconstruyen las andas de los pasos.

La armada y la desarmada de los pasos hace parte importantísima del ritual de las procesiones. Cada paso es celosa y cuidadosamente armado y desarmado por el síndico y por sus propios cargueros.

"La armada de los pasos" constituye una parte tan importante de los ritos de Semana Santa, como las procesiones mismas.

En el pasado a las monjas de clausura sólo se les permitía ver las procesiones a través de "balcones secretos". Hoy esa restricción ha desaparecido.

Patio de la sede de

la Junta Pro-Semana Santa,

minutos antes de salir la

"procesión chiquita".

Un carguero veterano le colabora a un pequeño "moquero" en la preparación de su herramienta. Los moqueros son niños encargados de quitarles a las velas los chorriones de cera, llamados popularmente "mocos".

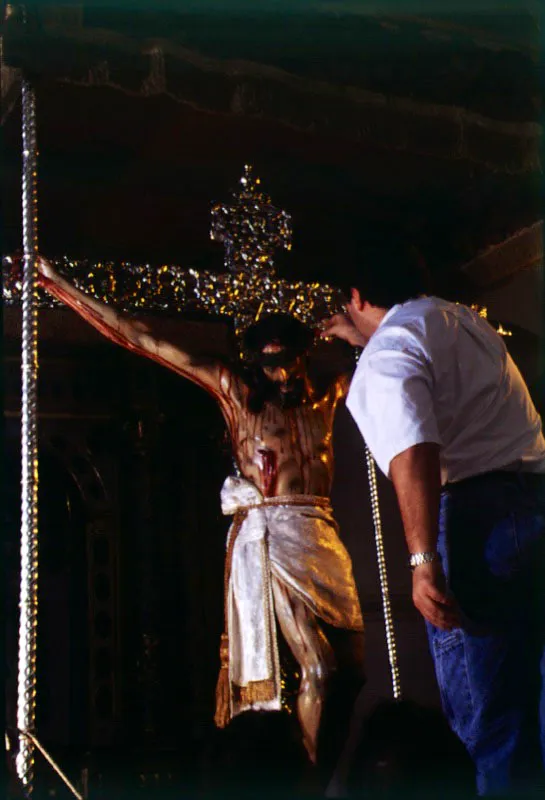

El "Señor del Perdón", procesión del Jueves Santo, simboliza la intención redentora con que Jesucristo se entrega al Sacrificio de la Cruz.

Cada noche porta el estandarte de la Junta Pro-Semana Santa una autoridad diferente: el Martes, el Alcalde de Popayán y sus secretarios; el Miércoles, el Comandante de la Policía y sus oficiales; el Jueves, el Comandante y los oficiales del Ejército; el Viernes, el Rector de la Universidad con los decanos, y el Sábado, el Gobernador del Departamento del Cauca y su gabinete.

Al contrario de "Las Dolorosas" que desfilan en las procesiones del Martes al Viernes Santo, Nuestra Señora de la Pascua simboliza la alegría de la Resurrección.

Imagen del Cristo de la Expiración, o "El Cachorro", a la derecha del Altar Mayor de la iglesia de San Francisco.

Las niñas y los niños participan en las "procesiones chiquitas" en la misma forma en que las personas mayores lo hacen en las grandes.

Paso del Santo Cristo. Procesión del Viernes Santo.

Tribuna rococó de celosía sobre el presbiterio de la iglesia de San Francisco.

El terremoto del 31 de marzo de 1983 ocurrió en pleno Jueves Santo. En ese momento, junto con el rescate de las víctimas humanas, una de las prioridades fue la salvación de las imágenes que se encontraban en los templos. Minutos despuées del terremoto, cuatro cargueros veteranos recuperaron de la Catedral semidestruída, la imagen del Santo Ecce Homo, patrono de la ciudad.

Procesión del Domingo de Ramos en 1984. La ciudad apenas comenzaba a reconstruirse.

La celebración de las procesiones durante la Semana Santa de 1984, con la ciudad todavía en ruinas, se convirtió para los popayanejos en símbolo de la ciudad resucitada.

Pasos de La Piedad. Procesión del Viernes Santo.

Pasos de la Virgen de La Soledad. Procesión del Viernes Santo.

Decanos y miembros de la Junta Permanente pro-Semana Santa, luciendo en las solapas la "Orden de la Alcayata".

Cristo de La Veracruz en el altar de la iglesia de San Francisco.

Interior del Palacio Arzobispal, con la cúpula de la Catedral Basílica al fondo.

Paso de María Salomé en la Procesión del Sábado Santo.

Las niñas y los niños participan en las "procesiones chiquitas" en la misma forma en que las personas mayores lo hacen en las grandes.

Patio interior de la casa cural del templo de San Francisco.

Paso de los Azotes, de la procesión del Jueves Santo, y paso de La Verónica, de la procesión del Martes Santo.

Un aspecto de la esquina de la carrera séptima con calle tercera.

La Torre del Reloj vista desde la esquina de la carrera séptima con calle tercera.

Claustro de Santo Domingo, sede de la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca.

Dos regidores, impecablemente vestidos de frac, dialogan antes de la procesión del Viernes Santo. Las cruces que portan los regidores, emblema de su autoridad durante el desfile, están engalanadas con las mismas coronitas de violetas que esa noche llevan los cargueros sobre sus paños.

Iglesia de San Francisco, cuya construcción se inició hacia 1570. El templo, tal como está ahora, fue diseñado en 1775 por el arquitecto español Antonio García y reconstruido, después del terremoto de 1983.

Texto de: Gustavo Wilches-Chaux

El siguiente texto pretende, si no demostrar, sí por lo menos someter a consideración tres hipótesis que en el fondo se hallan íntimamente interrelacionadas:

La primera, que las procesiones de Semana Santa, incluyendo “las procesiones chiquitas”, y la del Amo Ecce Homo que se realiza el Primero de Mayo, constituyen el patrimonio más importante que le queda a Popayán, no en los términos nostálgicos con que se suele añorar “el pasado esplendor”, sino como el único fenómeno capaz de inspirar colectivamente sentidos de identidad, de pertenencia, de significado, de trascendencia, de continuidad y de propósito.

La segunda, consecuencia de la anterior, que los popayanejos realizan las procesiones, primero que todo, para sí mismos, como una necesidad orgánica, inaplazable y vital, y que el valor turístico de las mismas, su imagen “de exportación”, constituyen fenómenos importantes pero secundarios.

La tercera, que como sucede con otros muchos fenómenos de Popayán en particular y del Cauca en general, las procesiones son todavía un riquísimo universo sin explorar, al cual la mayoría de nosotros nos hemos acercado sólo desde el punto de vista anecdótico, estético o de las interpretaciones religiosas convencionales, sin profundizar en esas laberínticas corrientes subterráneas de las cuales los popayanejos de hoy somos apenas un afloramiento superficial, una manifestación pasajera.

En cuanto a la primera hipótesis, hay que comenzar por preguntar quién organiza las procesiones de Popayán, para responder que en lo esencial se organizan solas, que la ciudad vive una especie de proceso permanente de preparación para la Semana Santa, si bien desde 1937 existe una Junta –no en vano denominada “permanente”–, que se encarga de coordinar los detalles y de darles una cierta coherencia y unidad a lo orgánico y a lo espontáneo. Y es que tal vez no hay en el mundo muchas otras ciudades como Popayán, en donde los niños jueguen desde chiquitos a sacar procesiones.

Cuando la Semana Santa se aproxima, una incontenible desazón comienza a apoderarse de los popayanejos semanasanteros, estén donde estén. Un afán más profundo que la voluntad, tanto que si se encuentran lejos, acaba trayéndolos de vuelta a Popayán para ponerse al frente de la armada de los pasos, requisito sin el cual no puede hacerse efectivo el derecho a cargar. Lo que afirma don José María Vergara y Vergara sobre la procesión del Domingo de Ramos en Popayán, en un escrito de 1858, resulta aplicable a otros aspectos y deberes relativos a las procesiones: “Si el Alcalde o el Gobernador necesitara del mismo número de palmas, que así se llaman enfáticamente los ramos de las palmas; si lo necesitara para solemnizar la entrada del mayor de los héroes, i las pidiera a todos los alcaldes i estos a todo el pueblo, no reuniría un número de palmas igual al que reúnen ese día los indios sin que nadie se las pida”.

Para concluir, luego, que sí hay quien se las pida: “El sentimiento relijioso, el más profundo i más durable de los sentimientos del alma”.

Lo cierto es que, al contrario de lo que sucede con cualquier otra actividad de la vida ciudadana, cuyo organizador debe telefonear, recordar, insistir, confirmar y reconfirmar, o como sucede en la política, en la que, salvo casos excepcionales, la mera ideología no funciona para movilizar si no existen de por medio los buses que garanticen el transporte, la música, la camiseta, el aguardiente y una que otra prebenda adicional, en Popayán no se ha dado el caso de que una procesión no pueda salir o salga incompleta porque los encargados no se aparecieran a armar los pasos, o de que a última hora haya que ir a convencer a algún carguero para que coja el barrote.

Don Jaime Fletcher Feijoo afirmaba que “dado que hubiese un gobierno u otra entidad poderosa que quisiese costear las imágenes, sus lujosas vestiduras, los riquísimos pedestales y paramentos, las coronas, potencias, resplandores, diademas de plata y oro con piedras preciosas; las andas y el alumbrado para cuatro mil personas por noche, con ninguna plata podrían conseguirse cargueros de la calidad, categoría, fe y entusiasmo religioso de los nuestros, que desde su nacimiento llevan eso inoculado en la sangre por sus progenitores, porque sólo en Popayán las madres amamantan cargueros”.

Posiblemente por ahí ande la raíz de ese “sentimiento relijioso”, de que hablaba don José María Vergara y Vergara, y cuya esencia íntima todavía hay que dilucidar, especialmente en la medida en que para los efectos descritos, éste sigue teniendo vigencia y validez, incluso en un medio y para unas generaciones que en otros aspectos del ejercicio ciudadano parecen haber perdido la fe.

Personalmente no me cabe duda de que se trata de un “sentimiento relijioso” en el sentido etimológico de re-ligar, es decir, volver a atar: a cada ser humano con su Dios, para los que creen en Dios; a cada uno con los procesos cósmicos de los cuales se siente parte y expresión. Se trata de una fuerte conexión del inconsciente colectivo con fuerzas enraizadas más allá de la razón y de la historia.

De allí que, aunque no se verbalice de manera expresa, y aun cuando no necesariamente exista sobre ello conciencia racional, el participar o ser parte de las procesiones de Popayán, representa la posibilidad de mantener vivos los sentidos de identidad, pertenencia, significado, trascendencia y continuidad, que otras expresiones de la cultura, ni en su sentido elitista ni en su sentido popular, son capaces de generar y mantener de manera tan masiva e intensa, por encima de barreras sociales y de otras razones que, por fuera del escenario de la Semana Santa, constituyen motivos a veces irreconciliables de contradicción.

Por otra parte, como consecuencia de la primera hipótesis, nos atrevemos a afirmar que hoy en día la arquitectura del llamado Centro Histórico de Popayán encuentra su razón de ser no en sí misma, ni en las posibilidades que antes brindaba para una vida con dimensión humana y calidad, sino casi exclusivamente como escenario de las procesiones. El escritor popayanejo Aurelio Caicedo Ayerbe afirmaba que “carecer de chatarra, de confusión estrepitosa y vértigo ya no es un disvalor sino un tesoro urbano donde exista propósito”. En este momento Popayán ya no goza de esa carencia positiva y, como venimos afirmando, sólo es posible identificar rastros de propósito colectivo alrededor de las procesiones de Semana Santa.

En cuanto a la segunda hipótesis, la afirmación según la cual el principal propósito de las procesiones es ante todo local e interior, y sólo como efecto secundario un espectáculo de exportación, seguramente no tiene nada de original y resulta igualmente válida para las procesiones de Sevilla, el carnaval de Barranquilla, el de Río o cualquier otra celebración religiosa o popular tradicional.

Sin embargo, como también esperamos que este libro cumpla, sobre todo, una función interior y local, no sobra recordar que cada año los popayanejos, así no andemos metidos en la armada de los pasos, ni cargando, o ni siquiera viendo pasar las procesiones como espectadores, nos reencontramos y nos redefinimos a nosotros mismos como popayanejos con motivo de la Semana Santa –en la medida en que además se reencuentra y se redefine el medio que nos circunda y del cual hacemos parte. En una cultura en la que los ritos colectivos tienden a desaparecer y, por ejemplo, el sentido de la Navidad (época que desde la antigüedad ha significado revitalización y cambio) resulta casi totalmente aplastado por el afán comercial, queda la Semana Santa como una posibilidad de encontrar ese “sentimiento relijioso” del que hablara Vergara y Vergara, que unos pueden interpretar, expresar y practicar en términos absolutamente ortodoxos desde el punto de vista religioso y otros como simple posibilidad de vivenciar la “unidad en lo común”, acepción civil de “comunión”, que a mí, personalmente, me convence y convoca.

Sin pretender siquiera negar y mucho menos glosar la importancia de la Semana Santa como fenómeno turístico, activador de la difícil y restringida economía local, vale la pena alertar sobre los peligros que para su supervivencia tendría su comercialización, o el realizarla exclusivamente en función de la imagen que pueda proyectar –no sólo las procesiones sino la ciudad entera–, pues perdería casi totalmente su razón intrínseca y su justificación.

En cuanto a la tercera hipótesis, las procesiones de Popayán como territorio humano individual y colectivo todavía sin explorar en todas sus posibilidades y en toda su totalidad, vamos a mencionar algunas ópticas inéditas, desde las cuales vale la pena echarles una nueva mirada a las procesiones, y, a partir de ellas, a lo que queda de nuestra identidad, no sin destacar que en los últimos años se han producido interesantes ensayos de investigadores ligados a Popayán, de los que han surgido nuevas propuestas tanto de análisis histórico como de interpretación. Mencionamos como de especial interés el estudio de María Cecilia Velásquez López sobre “Cofradías, Rogativas y Fiestas Religiosas en Popayán (1537-1800)” y el ensayo de María Cecilia Álvarez Vejarano y Guillermo Pérez La Rotta sobre la Fiesta del Amo Ecce Homo, que abren nuevos caminos para entender esos fenómenos en los que, por constituir una parte obvia de nuestra cotidianidad popayaneja, no hemos tenido el cuidado de profundizar.

Un primer territorio de exploración son las procesiones como fenómeno multi-sensorial, dimensión que subyace en el trasfondo del sentimiento religioso que, como sabemos, no funciona de manera exclusiva en el campo racional.

Además de eminentemente visuales, las procesiones “nos entran” y “nos atrapan” a través del oído, el olfato, el gusto y el tacto, para no repetir esos otros sentidos, igualmente concretos aunque no somáticos, ya mencionados: identidad, trascendencia, significado, pertenencia, propósito común y continuidad.

Las procesiones no son sólo lo que vemos desfilar, sino también todo su entorno sonoro: el “¡Maní, Maní, Tostadito, Maní, Maní!” del vendedor que se mezcla en el tumulto antes del paso de la procesión, el roce de las escobas de los barrenderos contra el pavimento, la campanilla o la matraca de los monaguillos que acompañan la Cruz Alta, el crujir acompasado de las andas y el golpe de los esquineros para que el paso se detenga o arranque, el paso arrastrado de los alumbrantes, las campanillas de los sitiales. El “De Profundis”, el “Miserere” y el “Stabat Mater”, que entonan los coros con letras en latín ininteligibles para el común de los mortales y con una cadencia como de oleaje; la música fúnebre que interpreta la orquesta; el redoble de los tambores y el sonido de las trompetas de la banda de guerra. Las voces de mando y el ruido de los sables militares. El retumbar del bombo en nuestra caja toráxica.

Las procesiones son olores: el del incensario y el sahumerio. El olor a cera de laurel de los hachones. El olor a guardado cuando, llegado el momento, se abren los arcones para armar los pasos. El olor a naftalina del frac prestado de los regidores. El olor de los curas, que evoca el temor que de niño daba acercarse a la ventanilla del confesionario. El olor a sudor, a túnico empapado, el olor a cabuya de los alpargates. El olor a gente, a pueblo, a devoción, a soldado…

Las procesiones también son el sabor indescriptible de las granadillas del quijo, endémicas de esta región de Colombia y sin las cuales resulta absolutamente inconcebible una Semana Santa. Por una extraña sincronicidad –concepto de Carl Jung para referirse a aquellos fenómenos que no están vinculados entre sí por una relación lineal de causa y efecto sino por su significación–, las granadillas del quijo pertenecen a la familia de las Pasifloráceas o pasionarias, denominadas así porque muestran en sus flores la corona y los clavos, los símbolos de la pasión.

Y las procesiones son texturas, aunque no todas se perciban directamente con el tacto: el encaje en cascada de los paños blancos, que dan una idea sobre la jerarquía del carguero; la textura brillante del cordón o cíngulo, que supuestamente denota castidad en quien lo porta; los bordados en oro de los sitiales de los pasos más grandes y de los mantos de las Dolorosas; la volatilidad de los ángeles; la rigidez de palo de los judíos y los santos; la dureza negra de las alcayatas; el peso del paso; el calor de la esperma derretida sobre la mano; la textura y el sonido del túnico recién almidonado; la cálida complicidad de camarada que inspira la imagen del Amo…

No me cabe duda de que en las adicciones que generan los sentidos en el sistema límbico radica, en gran medida, esa desazón incontenible que agarra a los popayanejos en vísperas de la Semana Santa.

Todo lo anterior lo resume Aurelio Caicedo Ayerbe con su pluma iluminada:

“La religiosidad en Popayán se expresa en forma estética. No asume carácter efusivo sino ritualidad suntuosa. Ya en el seiscientos se organizan las procesiones, ríos nocturnos de luces y de música grave que irán creciendo cada año. Su orden, estrictez, y el valor acordado a cada movimiento y detalle denuncian una disciplina cívica que parece instintiva. La pausada majestad de esos desfiles silenciosos expresa arrobo espiritual y orgullo comunitario. Los cargueros se disputan ese honroso tormento, penitencial y lúdico. Su estilo es observado con el rigor que se reclama de un arte rítmico y agónico. Marchan llevando las maderas crujientes, bajo el vaivén de los sitiales, entre olores de cera de laurel, inciensos y sahumerios. El sudor los empapa, y la sangre al manar desde el hombro, los alivia. Todo en las procesiones es magnífico y sabio. La secuencia de los pasos, sus intervalos, la música religiosa vernácula, el silencio total de los espectadores, desde la cruz alta que abre el desfile hasta el angelito coronado que sostiene la gran capa de la virgen luctuosa, todo es arte”.

Otras dimensiones cuya exploración proponemos, aunque aquí sólo las insinuamos, son la de las procesiones como arquetipo, término de la sicología jungiana para referirse a esas “unidades funcionales” que hacen parte del inconsciente colectivo, que subyacen desde siempre bajo el pensamiento humano y que afloran a través de expresiones particulares determinadas por las características de cada cultura. Íntimamente relacionada con la anterior, la de las procesiones como metáfora, no sólo de la pasión de Cristo, como es evidente, sino, en palabras del maestro Guillermo Valencia, al explicar el papel de las procesiones en la Iglesia primitiva, como alusión a “la peregrinación del hombre sobre la tierra, camino de su eterno fin”.

A la luz de esta propuesta, el carguero, figura principal de carne y hueso de las procesiones, surge como arquetipo del héroe, cuyo “objetivo moral”, en palabras del estudioso de las religiones Joseph Campbell, “es el de salvar a un pueblo, o salvar a una persona, o apoyar una idea. El héroe se sacrifica por algo… ahí está la moralidad del asunto”. Por tanto, aunque el carguero como individuo, no “salva a un pueblo”, se funde con el significado de la Pasión de Cristo, en cuya representación y “conciencia” participa y cuyo sentido sí era la salvación humana.

El carguero y quienes forman parte de los desfiles procesionales, asumen su identidad con procesos de los cuales se sienten expresión y parte: a nivel universal la Pasión de Cristo y a nivel local la tradición popayaneja.

La “pedida” –o “pedirla”–, el término con que el argot de las procesiones expresa el hecho de que un carguero tenga que abandonar en plena procesión su barrote por absoluta imposibilidad para continuar soportando el esfuerzo, y que seguramente se deriva de la necesidad de pedir auxilio o ayuda, debe interpretarse más que como una evidencia circunstancial de fragilidad física en quien “la pide”, como la renuncia del héroe a su intento de superar las pruebas impuestas. De allí que “pedirla” constituya “un estigma que perdurará por generaciones”, aunque realmente más en la leyenda que en la práctica, sobre todo después de que en su escrito “De cómo la pedí en el Cristo de San Agustín”, Jaime Paredes Pardo exorcizó para siempre ese fantasma.

Una enorme luna, plateada y llena, se levanta tras los cerros orientales de Popayán, y se queda un rato largo encima de los techos de teja, mientras pasa la procesión.

El carácter lunar del calendario utilizado por la Iglesia Católica para fijar cada año la Semana Santa se debe a que la Pasión de Cristo sucedió durante los días de la Pascua judía, conmemorativa de la liberación de los israelitas del poder del Faraón, fiesta anual que se celebra en época de luna llena.La Semana Santa, que coincide con la fiesta judía, es alumbrada por la misma luna, y ella preside las procesiones de Popayán. Esto, desde luego, cuando las condiciones meteorológicas la dejan ver.

El domingo que sigue a la primera luna llena después del equinoccio de primavera, entre el 20 y el 25 de marzo, cuando la longitud de los días es idéntica a la de las noches en los países del norte, se establece como Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección.(1).

El domingo anterior al de Pascua es el Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Santa. Cuarenta días antes la Iglesia celebra el Miércoles de Ceniza, principio de la Cuaresma, tiempo en el que se purgan las libertades y los excesos “tolerados” en que se ha incurrido durante la época de carnaval.

Para los católicos, la Cuaresma es una época de abstinencia, expiación, recogimiento y renunciación, que termina el Domingo de Pascua con las festividades de Resurrección, “el más importante suceso de la cristiandad, en donde se realizaba la bendición del fuego, significando con ello la transición de las tinieblas a la brillantez que otorgaba la presencia de Cristo resucitado. Este hecho coincidía en el hemisferio norte con el advenimiento de la Primavera”.(2).

El año en el calendario romano –entonces de diez meses– comenzaba en marzo, con el equinoccio de primavera. Sólo hacia el año 153 antes de Cristo el comienzo del año pasó a enero, coincidiendo con las fiestas de Jano y la fecha en que los cónsules romanos empezaban a trabajar.

Los conquistadores y colonizadores españoles no solamente trajeron al nuevo mundo su calendario de festividades sino, además, los rígidos preceptos que se debían seguir para celebrarlas y, en el caso concreto de la Cuaresma, para que esa época del año cumpliera sus objetivos de penitencia y de expiación.

La primera mención concreta que existe sobre las procesiones de Semana Santa en Popayán se remonta al año de 1558 –sólo 21 años después de la fundación de la ciudad por don Sebastián de Belalcázar en 1537, 18 años después de la creación de la Provincia de Popayán por el Emperador Carlos V y 12 años después de que el Papa Paulo III la erigiera como Diócesis y “residencia del Obispo” en 1546–, y hace referencia precisamente a su carácter penitencial. Cuenta don José María Arboleda Llorente que según la Historia General de Popayán, “en ese tiempo existía la costumbre de salir las personas más notables de la ciudad en las noches del Jueves y Viernes Santo, detrás de las procesiones, azotándose, cargando cruces y ejecutando otras penitencias; cosa que pretendieron aprovechar ciertos maleantes procedentes del Perú, que habían sido bien recibidos en Popayán y Cali, para caer de golpe, disfrazados de penitentes, sobre el Gobernador don Luis De Guzmán y los demás Capitanes, apoderarse del mando y, alistando tropas, marchar contra Quito y Lima, conspiración que dio con ellos en la horca”.(3).

Se tiene noticia cierta de que por lo menos desde la última mitad del siglo XVII existe para los popayanejos la obligación de enlucir –“blanquear” en el lenguaje coloquial– las fachadas de sus casas para que la ciudad vista sus mejores galas en Semana Santa, según documentos que reposan en el Archivo Central del Cauca, hoy bajo el cuidado de la Universidad.

Más de trescientos veinte años después de que el “Señor Maestro de Campo Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de estas provincias y gobernación de Popayán” impusiera la pena de “cuatro patacones” para quien no cumpliera la obligación de limpiar “cada cual lo que le pertenece en la calle de su casa y solar”, sus instrucciones se han seguido cumpliendo religiosamente, y valga la precisión del adverbio, hasta nuestros días en Popayán.

Durante las dos semanas que preceden a la Semana Santa, no sólo se blanquean los muros exteriores de las casas, hoy en su mayoría sedes de entidades oficiales, bancos y otras instituciones del sector privado, y desde hace más o menos un lustro se reafirma el derecho a los colores, recuperado tras la caída del mito de la “Ciudad Blanca” –impuesto a mediados de este siglo, con el ánimo de que Popayán se pareciera supuestamente a las “ciudades españolas”–, sino que además se reparan los andenes y los daños del pavimento en el recorrido de las procesiones, y se repintan las flechas de cruce y las señales de “Pare”.

De hecho, para los transeúntes desprevenidos, que no se mantienen al tanto del calendario eclesiástico, una primera señal de la proximidad de la Semana Santa es la presencia masiva de escaleras y “pintores” en las calles del Centro Histórico. Hoy, para ser más exactos, la invasión de los andenes por voluminosos andamios de hierro frente a las fachadas de las construcciones coloniales y a los edificios reconstruidos después del terremoto de 1983. Estructuras metálicas que, desde hace dos o tres años, desplazaron las inverosímiles escaleras de guadua, amarradas longitudinalmente unas a otras, hasta alcanzar las partes más altas de los muros y los aleros que cubren los andenes del centro de la ciudad. Escaleras que les otorgaban a las paredes de Popayán la apariencia de murallas asediadas de ciudades medievales, y en las cuales arriesgados “maestros” desafiaban la gravedad y el peligro, no poco frecuente, de que los automóviles las golpearan al pasar, mientras los peatones agoreros les disputaban las calles a los autos para no pasar por debajo de una escalera, y los no agoreros para no exponerse a una salpicadura de cal.

Al contrario de lo que sucede con la práctica de enlucir las fachadas de los edificios del Centro Histórico antes de Semana Santa, que ha pasado a formar parte de las obligaciones naturales de los popayanejos, lo que puede denominarse el protocolo de las festividades religiosas, establecido desde 1823 por el Coronel José Concha, Intendente del Cauca, no se sigue observando con el mismo rigor.

Según don José María Arboleda Llorente, en virtud del reglamento expedido por el Coronel Concha, refrendado por don José Manuel Castrillón en 1827, todos los empleados con el Juez Político y la ilustre Municipalidad, debían reunirse “en la Sala de Ceremonias del Intendente en los días de asistencia pública a la iglesia. A las nueve y media exactamente se hallarán las Corporaciones presentes en la Catedral, a cuya hora comienzan los oficios en los días clásicos. En las asistencias a que concurre sólo la Municipalidad, se reunirán sus individuos con la suficiente anticipación en la casa de la ciudad.

“El Intendente y los demás concurrentes descubiertos siguen en dos alas a la Iglesia presidiendo el mismo Jefe en las funciones de primera clase a que concurra con las Corporaciones y el Juez Político en las que haya de asistir sólo la Municipalidad.

“Al lado del Evangelio y en el primer lugar más inmediato al Presbiterio toma asiento el Intendente en silla con cojín de seda, el Comandante General con igual silla sin cojín, y continúan todos los demás en sillas descendentes por el orden en que formaron el ala derecha. El Teniente Asesor ocupa igual silla de seda pero sin cojín, frente a la del Intendente y continúan al lado de la Epístola el Juez Político y todos los que han formado el ala izquierda en bancas de seda”.(4).

Así mismo, el reglamento precisaba “que a las funciones públicas debe concurrir el cabildo con el uniforme de casaca y calzones de terciopelo negro liso y chupa de tisú todo de oro y para cabildo de sala vestido negro y media blanca”.(5).

Aunque, como ya se dijo, hoy no se observa con igual rigor el dictado del “protocolo” sobre la asistencia de las autoridades a las festividades religiosas, todavía se conserva en alguna medida el rito de “elegantearse” para el Jueves y el Viernes Santo, aunque la costumbre ha ido cediendo en las últimas décadas. No es raro, sin embargo, encontrarse esos días en Popayán a hombres y mujeres de distintos estratos vistiendo sus mejores galas.

A lo largo de sus muy probables cuatrocientos cincuenta años de vida, varias procesiones han dejado de existir, la más notable la que salía el Lunes Santo de la iglesia Catedral, jerarquía que durante ciento veintidós años ostentó el templo de San José, como consecuencia de que en el año de 1782 “el Ilustrísimo Sr. Dr. Dn. Gerónimo de Obregón y Mena, 20º Obispo de esta Diócesis, aceptó la sugerencia del Cabildo Eclesiástico, en el sentido de abandonar su palacio, asegurándole que si no lo dejaba, la iglesia caería sobre él, debido a las profundas grietas que sufría desde el terremoto del 2 de febrero de 1736. Los capitulares se pasaron entonces a la Ermita y estuvieron en dicho templo hasta el año de 1784 en que se trasladaron a la Compañía (hoy San José), y donde permanecieron hasta el 12 de junio de 1906, fecha en que se puso al servicio la actual Catedral”(6)., la cual, hoy de nuevo en pie, fue casi totalmente destruida otra vez en 1983.

En 1908, con el argumento de que los retablos del Viacrucis, que ornaban el interior de la recién restaurada Catedral, corrían peligro durante la armada de los pasos(7)., se tomó la decisión de sacar la procesión del Lunes Santo de la iglesia de la Encarnación (o iglesia de Las Monjas, en cuyo convento funciona actualmente el Colegio Mayor del Cauca) “de donde salió efectivamente. Mas la circunstancia del cambio de templo, parece le restó esplendor, ya que fueron escasas las luces en ese año y por tal razón, en 1909, fue suprimida definitivamente la Procesión […] Los Pasos del Santo Ecce Homo y el Amo Caído, pertenecientes al Santuario de Belén, se bajaban desde 1853, primero el Miércoles y luego desde 1861 el Lunes Santo, a hora oportuna, a fin de que desfilaran en la Procesión de la Catedral. Terminada ésta, eran restituidos a su iglesia, la misma noche, en magnífica procesión y en la cual alumbraban casi todos los ciudadanos”.(8).

En su texto “Las Procesiones por fuera y por dentro”(9)., uno de los escritos que mejor reflejan no sólo la esencia de las procesiones sino lo más grato del espíritu tradicional de Popayán, Don Jaime Fletcher Feijoo, “semanasantero” por excelencia, iniciado “por allá en el año de 1888” y uno de los más consagrados devotos que han tenido las procesiones, se oponía a quienes calificaban de imposible la restitución de la procesión del Lunes Santo, argumentando que “si fue posible crear de la nada, cuando se inventó la procesión, ¿por qué va a ser imposible restablecerla cuando nada ha desaparecido y hoy hay abundancia de elementos para reponer lo poco que falte? Las imágenes no han desaparecido afortunadamente, aunque sí faltan otras de santos que no eran de la procesión y muchos ángeles que nosotros conocimos”.

A pesar de los esfuerzos de don Jaime Fletcher y de “la magnífica acogida que el público dispensara al empeño ese en devolver a la hermosa fiesta, única joya que aún nos queda de las tradicionales grandezas de Popayán, el esplendor y significación que a esa fiesta restaron quienes no tenían interés en sostenerla, por razones obvias, y suprimieron la cabeza en el convencimiento de que así, necesariamente, terminarían con el cuerpo y los brazos paulatinamente”(10)., hasta hoy no ha sido restablecida, por lo cual el Lunes Santo no sale procesión. Hoy resultaría inconcebible pensar siquiera en suprimir cualquiera de las procesiones de “las cuatro noches” que con el tiempo se han convertido en tradicionales: Martes, Miércoles, Jueves y Viernes Santo, si bien las dos primeras, aunque en términos de solemnidad no desmerecen en nada, no cuentan con el número cada vez más agobiante de alumbrantes y de público de las dos últimas, en lo cual podría existir un germen de riesgo para las procesiones del Martes y del Miércoles. Y aunque la procesión del Sábado Santo o Sábado de Gloria apenas lleva seis años desfilando por las calles y a pesar de que, como todo en Popayán, no está libre de polémicas, de ella podría afirmarse que arrancó con arraigo entre la población.

Las procesiones de Semana Santa en Popayán, sin embargo, no han estado siempre exentas de amenazas. A veces por quienes no las ven con buenos ojos, a veces por epidemias temidas o reales, a veces por fenómenos naturales, alguna vez incluso porque llegó a Popayán la luz eléctrica y alguien pronosticó que ese sí sería el fin de las procesiones, entre otros motivos porque los cables eléctricos que atravesaban las calles terminarían convirtiéndose en un obstáculo para el desfile de los pasos con sitial(11)., nombre dado al dosel alto que cubre los pasos de más rango. Desde ese momento, hasta un par de años antes del terremoto de 1983, cuando se eliminaron todos los cables exteriores del Centro Histórico y fueron reemplazados por una red subterránea, fue necesario acudir al “sitialómetro”(12)., una vara con la cual en los días anteriores a la Semana Santa se comparaban las alturas de los sitiales con las de los cables, para solicitarle a la empresa de energía que realizara los ajustes necesarios, pero que también servía para levantar momentáneamente los cables que hubieran quedado descolgados, mientras pasaban los sitiales.

El único suceso que en cuatro siglos ha hecho humanamente imposible realizar las procesiones de Semana Santa, fue el terremoto del 31 de marzo de 1983, fecha que coincidió precisamente con el Jueves Santo.

Ese año se habían realizado normalmente las procesiones del Martes y del Miércoles Santo, al igual que los conciertos del Festival de Música Religiosa, que en ese año llegaba a su versión número XX. Por ser el Jueves Santo un día festivo en todo el país, y por supuesto en Popayán, los colegios, las oficinas y los establecimientos de comercio se encontraban cerrados y desocupados, y a las 8:15 de la mañana, la hora exacta en que se presentó el terremoto, la mayor parte de los habitantes de la ciudad se hallaban en sus casas, como es natural en cualquier día festivo a esas horas de la mañana. Lo cual resultó providencial, porque el mismo terremoto en día hábil o en noche de procesión, cuando andenes, balcones y calles se encuentran abarrotados de gente, habría producido un número de víctimas mortales incalculablemente mayor.

El 31 de marzo, sin embargo, varios centenares de personas habían acudido a la Catedral a misa de ocho, la cual, a la hora del sismo, todavía no había comenzado porque una llamada telefónica detuvo en su despacho a monseñor Samuel Silverio Buitrago, entonces Arzobispo de Popayán, quien la iba a oficiar. Como es bien sabido, la Catedral fue una de las edificaciones más afectadas por el terremoto, y el desplome súbito y total de la cúpula hacia el interior de la iglesia y sobre el Altar Mayor, produjo la muerte de cerca de 60 personas en el lugar.

Ese día en la noche la procesión debía partir del templo de San Francisco, en cuyo interior se hallaban armados los pasos desde el Domingo de Ramos. Este templo también sufrió daños de consideración, entre otros el desplome del campanario y la caída de la campana principal, pero ninguno de los pasos o de las imágenes resultó afectados, pese a que en varios casos se abrieron los “burros” sobre los cuales descansaban las “andas”(13)., que se vinieron al suelo sin consecuencias mayores.

Ante el riesgo que significaba el posible derrumbe de la estructura resquebrajada, los organismos de socorro autorizaron el ingreso al templo de un número limitado de cargueros, encargados de rescatar los catorce pasos que se encontraban en la iglesia. Don Mario Córdoba, hoy Presidente de la Junta Pro-Semana Santa, cuenta que fue necesario montar todo un plan de contingencia para dividirse y coordinar las distintas tareas, de manera que pocas manos pudieran hacerse cargo de un proceso en el cual normalmente intervienen varias decenas de personas y que incluyen desde movilizar los pasos, cuyo peso en muchos casos, como sucede con el de La Crucifixión que forma parte de la procesión de San Francisco, supera la media tonelada, hasta desmontar y empacar los delicados y valiosos accesorios que adornan las imágenes. Lo cierto es que lograron recuperarse sin mayores daños andas, sitiales e imágenes, al igual que sucedió con los pasos pertenecientes a la procesión del Viernes Santo, que también se encontraban armados y listos en la iglesia de Santo Domingo.

Aunque ese año se hubiera pretendido sacar las dos procesiones que faltaban, habría sido imposible porque todas las calles del Centro Histórico de Popayán por donde pasan las procesiones, se encontraban totalmente obstruidas por escombros, además de que la gran mayoría de las edificaciones que circundan la ruta, constituían una amenaza para los transeúntes.

En el año de 1984 la realización de las procesiones y del Festival de Música Religiosa se convirtió en una prioridad tácita para todos los popayanejos, a manera de símbolo de que la ciudad continuaba completamente viva y de que iba a recuperarse del terremoto de 1983, tal y como se había recuperado de los terremotos de 1736, de 1785(14)., de 1817, de 1827, de 1858, de 1885, de 1906 y de 1967(15)., para citar sólo los más fuertes, a todos los cuales, valga decirlo, logró sobrevivir La Ermita, de donde sale la procesión del Miércoles Santo.

En efecto, la Semana Santa de 1984 no fue sólo una de las más solemnes de que se tenga historia, sino también una de las que mayor significado han tenido para los habitantes de la ciudad. Transcurrido apenas un año luego del devastador terremoto de 1983, Popayán se encontraba todavía sumido en ruinas, pese a lo cual, y sin que esta vez hubiera mediado el tradicional decreto de la Alcaldía Municipal instando a hacerlo, los propietarios de las casas en ruinas o de los lotes que quedaron desocupados como consecuencia del sismo, motu proprio hicieron blanquear sus semi-derruidas propiedades a todo lo largo del recorrido de las procesiones y reparar en lo posible los muros que daban a las calles.

En ese momento, el maquillaje externo de la ciudad destruida –equivalente a la pulcra elegancia con que tantos hombres y mujeres de Popayán asumieron su estancia obligada en las carpas de emergencia mientras recuperaban sus casas– constituía un acto entre consciente e inconsciente de reafirmación popayaneja y una notificación expresa en el sentido de que este terremoto tampoco iba a poder vencer a la ciudad golpeada.

Durante la llamada “Guerra de los Supremos” o “Revolución de los Supremos” (1840), que partió de la inconformidad de los católicos de Pasto por la ley que ordenó la abolición de los conventos menores, o sea aquellos con menos de ocho religiosos, tuvo lugar un episodio que no solamente pasó a ocupar un lugar privilegiado en la memoria de los popayanejos semanasanteros, sino que determinó que las procesiones de Popayán hoy sean como son. Sobre las causas de esa revolución comenta el historiador Javier Ocampo López que “el celo religioso de Pasto atrajo el interés de los ‘supremos’, los caudillos del Sur, quienes aprovecharon la rebelión para mostrar su oposición al gobierno del presidente José Ignacio de Márquez”(16)..

El General José María Obando, quien como vicepresidente de la Nueva Granada había ejercido el mando de la República entre 1831 y 1832, se había “pronunciado” (expresión utilizada en la época para describir la rebelión de algún jefe militar) contra el gobierno del presidente José Ignacio de Márquez, y él, caudillo liberal, se había erigido a sí mismo “Supremo Director de la Guerra en Pasto y General en Jefe del ejército restaurador y defensor de la religión del Crucificado”.

En Popayán ejercía la Gobernación, a nombre del Gobierno de Márquez, don Manuel José Castrillón.

Según relata la leyenda local, de la cual existen distintas versiones, “no sé si fué en 1840 o en 1841, pero fué durante aquella guerra espantosa que diezmó las provincias del Sur”(17)., el General Obando y Juan Gregorio Sarria, su compañero de rebelión, ambos cargueros veteranos de la Virgen de los Dolores de San Agustín, llegaron a la iglesia la noche del Martes Santo, cuando los cargueros se alistaban para sacar la procesión. En ese entonces en Popayán se cargaba todavía con la cara tapada, como en España, y dicen que un hombre vestido de carguero se acercó a quien ocupaba la esquina trasera derecha del paso y a través del capuchón le exigió de manera rotunda que le entregara el barrote. Otro hombre, también con “animasola”(18). y la cara igualmente cubierta, hizo lo propio con el barrote de la esquina derecha delantera del paso. Sabedores los popayanejos de que esos eran “los puestos” de Obando y de Sarria en la Dolorosa de San Agustín, se corrió la voz de que los dos jefes guerrilleros habían venido a cargar, y las autoridades dieron la orden de apresarlos tan pronto terminara la procesión. Pero al ingresar los pasos nuevamente a la iglesia de San Agustín, cuando fueron a darles captura, encontraron bajo esos barrotes a otros dos cargueros, distintos de Obando y de Sarria, quienes en algún momento se habían escabullido, dicen que con la complicidad de las alumbrantas que acompañaban el paso a todo lo largo de la procesión. A partir de entonces, el Gobernador Castrillón expidió el bando que prohibía a los cargueros llevar la cara cubierta en las procesiones de Semana Santa.

Obando, quien seguramente no le otorgó mayor trascendencia al episodio relatado –tal vez porque lo consideró un acto obvio de responsabilidad cargueril– pues no lo consigna en sus “Apuntamientos para la Historia”, era, sin embargo, muy consciente de los riesgos que corría, pues en dichos Apuntamientos sí menciona tener en su poder una orden auténtica de la época, suscrita por el General Tomás Cipriano Mosquera, entonces su enemigo mortal, en la cual ordena a un subalterno “que en el acto que aparezca Obando o Sarria con alguna fuerza, pase por las armas a Álvarez y los demás prisioneros”, oficiales y soldados del ejército de Obando capturados en la batalla de Huilquipamba, una de las más notables de la “Guerra de los Supremos”.

Obando llegó a la Presidencia por vías constitucionales en el año de 1853.

Pese a su condición religiosa, la organización de las procesiones de Popayán ha sido siempre y es hoy un acto eminentemente secular, tal vez como una consecuencia de que “a nivel general de todas las colonias la organización de las fiestas (civiles y religiosas) más relevantes se encontraba centralizada en el cabildo secular, cosa que se ha podido corroborar con la poca o casi nula existencia de documentos relativos a ello, en el Archivo Arquidiocesano de Popayán, contrastando con la relativa abundancia de información a ese respecto en los archivos civiles, en donde se ha podido apreciar cómo las comunicaciones estaban dirigidas a las audiencias inicialmente, siendo los cabildos seculares los encargados de llevar a buen término las disposiciones reales, para las que previamente se había obtenido la anuencia papal”.

De hecho, luego de que en el año de 1937 se creó la Junta Permanente Pro-Semana Santa a instancias del maestro Guillermo Valencia, ésta quedó definitivamente formalizada mediante Ordenanza de la Asamblea Departamental (número 14 de 1939) y no mediante acto de la autoridad eclesiástica, a pesar de que de ella forman parte los párrocos y capellanes de las iglesias de donde cada noche salen las procesiones.

La Junta fue creada con el objeto de tener un ente coordinador de las iniciativas –de una u otra manera espontáneas o dependientes de los párrocos– que, si bien habían mantenido vivas las procesiones hasta entonces, carecían de un cierto nivel de coherencia y uniformidad, lo cual podría ser una amenaza para la solemnidad de los desfiles de Semana Santa.

Mucho más allá de los compromisos formales que pudieran derivarse de su nombre, la sede de la Junta Permanente Pro-Semana Santa permanece activa todo el año. El presidente despacha durante un tiempo que supera la jornada de trabajo de cualquier oficina común y corriente del Gobierno o del sector privado, y todos los días síndicos y cargueros de todas las edades se dan cita tácita para hablar de la anterior y de la próxima Semana Santa, en la hermosa casona que hasta el terremoto de 1983 perteneció a la familia Ayerbe Chaux y que después adquirió la Gobernación del Cauca para restaurarla y entregársela a la Junta. Las niñas que aspiran a ser sahumadoras en las procesiones del siguiente año, tramitan con anticipación de meses su solicitud ante la Junta. Los maestros artesanos Luis Durán, César Durán y Guillermo Durán, todos hermanos, se dedican, en los anchos corredores que rodean el patio trasero de la casa, a construir las andas para el paso de “El Descendimiento”, que desfilará por primera vez en 1999, en la procesión del Viernes Santo. Aplican pericias aprendidas durante tres generaciones dedicadas a la fabricación de las estructuras de madera de las procesiones de Semana Santa, en una ciudad que incluye dos actividades curiosas entre sus tradiciones artesanales: una, la citada construcción de andas de madera para los pasos de las procesiones, y otra, que todavía se practica con alguna frecuencia, aunque menos que antes, el bordado de bandas presidenciales para los caucanos que llegan a la Presidencia de la República. En ese mismo patio trabajan desde 1996 los alumnos del Centro de Restauración que funciona en Popayán en virtud de un convenio entre el Ministerio de la Cultura, la Gobernación del Cauca, la Alcaldía de Popayán y el Servicio Nacional de Aprendizaje, con la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de España.

Aunque la mayoría de las imágenes sagradas de los pasos permanece en los altares todo el año, y los paramentos, vestiduras, joyas y artefactos en las casas de los síndicos, algunas andas y estatuas se guardan en la casa de la Junta, especialmente los “judíos de palo”, que solamente tienen trabajo en la Semana Santa, mientras el resto del año engruesan las estadísticas del desempleo.

La imagen del Señor Resucitado de la nueva procesión del Sábado Santo también se encuentra permanentemente en la sede de la Junta Pro-Semana Santa, así como sus andas verdes y doradas. Se trata de una talla reciente, elaborada por el maestro ecuatoriano Alcides Montes de Oca. De hecho, tardará aún muchos años en adquirir la pátina clásica de las imágenes veteranas. Alumnos y maestros del Centro de Restauración tuvieron a su cargo los terminados de la imagen y de sus andas en vísperas de las procesiones de 1998.

A medida que se aproxima la Semana Santa, la casa de la Junta se va volviendo un hervidero, al igual que las venas y arterias de los popayanejos semanasanteros de distintas generaciones. Recordemos que, según su etimología, la palabra, “emoción” quiere decir “que hace hervir la sangre”, aunque en algún momento y por alguna razón desconocida, la palabra abandonó la “h” que hacía más evidente su parentesco con la raíz “hemo” de sangre.

Los más jóvenes aspirantes a ser cargueros nuevos, comienzan a asediar a los síndicos en sus casas, en las reuniones con la Junta, en sus lugares de trabajo. Los síndicos y síndicas, que en la sindicatura de los pasos no hay machismo, son por lo general personajes cerrados a la banda, que no se dejan tentar por las adulaciones convencionales. Conseguir un barrote no es tarea fácil cuando no se recibe por herencia. La mayoría de los que poseen “barrote fijo” en algún paso, lo han heredado por lo menos del padre, aunque hay barrotes que llevan más generaciones en la misma casa. Don Jaime Fletcher aconseja a los aspirantes a cargueros “que lo primero que debe hacer la persona que desee cargar en las procesiones de Semana Santa es escoger, no el paso que más le guste, sino aquel en que más probabilidades tenga de poder cargar con éxito, ya porque su estatura sea aproximada a la de los cargueros de ese paso, ya porque entre ellos haya amigos o conocidos prestos a aceptarlo sin dificultades, y esto es obvio: supuesto que todos van a echarse a cuestas durante cuatro o cinco horas un peso y una responsabilidad, es necesario seleccionar los elementos con quienes hay que compartir ese peso y esa responsabilidad. En seguida debe estar atento a la hora de armar el paso, lo que puede averiguar con los cargueros, o el síndico, o con la sola observación personal. Al momento de sacar las andas o de armar el sitial, con seguridad no están los ocho cargueros y necesitan de una ayuda; entonces el aficionado, con comedimiento y entusiasmo, se despoja del saco y, en mangas de camisa, coge del lado más pesado o de donde sea más necesaria su ayuda y trata de hacer el mayor esfuerzo posible. Necesitada una herramienta, un tornillo, un pedazo de alambre, un adorno u otro objeto cualquiera, el aficionado corre a conseguirlo como si eso fuera obligación suya. El síndico toma nota de su acuciosidad y eficacia y es ya bien mirado. Aceptado ya, continúa ayudando hasta terminar la armada: ‘el que algo quiere algo le cuesta’. A la noche se anticipa a todos los aficionados, prende las lámparas, las velas; corrige cualquier imperfecto, y se agarra del barrote que le fascine para la sacada del paso. Con toda seguridad, ningún carguero se resuelve a impedirle aquello; agarra en serio, la mete toda para demostrar que sí podría cargar llegado el caso. Y el caso llegará porque a la hora falta un carguero y el reemplazo inmediato no es, no puede ser otro que el aficionado que ayudó a armar y que ha tenido la precaución de llevar su vestido de carguero bajo el brazo.

”Conseguido el barrote, el aficionado no debe disputar con los cargueros el sitio donde ha de cargar; por fuerza debe conformarse con el que le señalen. Sin desdoro de su dignidad personal, tratará de congraciarse con los demás cargueros, de preferencia con aquel a quien haga segundo hombro, o viceversa. Debe esforzarse por salir airoso porque allí van siete jueces implacables que observan todos sus movimientos y han de decidir sobre sus aptitudes cargueriles en el futuro. De otro lado, los veinte mil espectadores en el curso de la procesión pocas bolas nos ponen a los cargueros ya conocidos, especialmente si somos viejos; todas las miradas las atraen los cargueros nuevos, novatos, a los que van calificando de una vez; así que de la primera cargada depende el éxito de un aficionado.”.(19).

Los circunstanciales espectadores de las procesiones, que preguntan cuánto le pagan a cada carguero por el oficio desempeñado y que aseguran que ellos no cargarían por ninguna plata del mundo, no se imaginan estos rituales de iniciación que con tanto conocimiento de causa describe don Jaime Fletcher Feijoo, como tampoco que, además de todos los esfuerzos, a veces de años, necesarios para conseguir y conservar un barrote, los cargueros tengan, ellos sí, que aportar una suma de dinero para contribuirle al síndico a sufragar los gastos del paso(20)..

Si bien, en un sentido, las procesiones de Popayán son reflejo de las características de la sociedad colonial que les dio origen, y los distintos personajes de carne y hueso que participan en las mismas evidencian los actores, las relaciones de poder y las tensiones presentes en cada momento particular de su historia, a través del carguío se recrea año tras año un rito que algunos antropólogos identifican como de “intensificación” –en el cual un actor social reafirma su posición y las prerrogativas, ventajas o desventajas que ésta le otorga dentro de la sociedad a la cual pertenece–(21)., y otros observadores denominan de “inversión” –aquel en el cual un actor social asume temporalmente el papel de un actor que ocupa una posición opuesta en la misma comunidad, cuando, por ejemplo, en función de algunos ritos, los miembros de mayor jerarquía de una comunidad desempeñan los oficios más humildes–. Sin poseer sobre el tema más experticia que la que me otorga la condición de popayanejo, considero que en el carguío se dan de manera simultánea y en los mismos actores, los dos ritos que aparentemente resultan contrapuestos. A este respecto, el antropólogo Víctor W. Turner arroja unas mejores luces:

“Lo que nos interesa de los fenómenos liminales (relativos a las ‘gentes en el umbral’)(22). para los fines que aquí perseguimos es la mezcla que en ellos se observa de lo humilde y lo sagrado, de la homogeneidad y el compañerismo. En tales ritos se nos ofrece un ‘momento en y fuera del tiempo’, dentro y fuera de la estructura social secular, que evidencia, aunque sea fugazmente, un cierto reconocimiento (en forma de símbolo si no siempre de lenguaje) de un vínculo social generalizado que ha dejado de existir pero que, al mismo tiempo, debe todavía fragmentarse en una multiplicidad de vínculos estructurales. Estos son los vínculos que se organizan en términos o bien de casta, clase o jerarquías de rango o bien de oposiciones segmentarias, en las sociedades sin estados, tan caras a los antropólogos políticos”.(23). En lo anterior encontramos varios elementos que nos permiten aproximarnos a una explicación de por qué, en una sociedad tan estratificada como la de Popayán, existe sin embargo una época bien definida en la cual, si se trata de meterles el hombro a los pasos de Semana Santa, aparentemente desaparecen las diferencias que en una u otra forma se expresan durante el resto del año, y el Senador de la República, el Representante a la Cámara, el Ministro, el Gobernador, el Alcalde, el dirigente empresarial, el terrateniente –si es que hoy queda alguno en el Cauca– o el banquero, comparten el carguío, y todos los ritos que esa actividad conlleva, de igual a igual con el artesano, el obrero, el trabajador raso o el empleado público de rango más modesto.

Mucho más allá de lo que un observador ligero podría interpretar como un acto de demagogia, entre los cargueros se generan profundas y reales solidaridades, lealtades bien entendidas y complicidades, que se heredan de una generación a otra con el barrote, y que surgen entre los cargueros tanto de la sensación de pertenencia activa a las tradiciones de Semana Santa, como de haber sido “iniciados” y de mantenerse en ellas a través del carguío, con todo lo que ello implica en términos de recorrer cada año las mismas cuadras bajo el mismo paso, de ayudarse mutuamente, de meter más el hombro cuando alguno va doblado, y de compartir, literalmente con alma y cuerpo, unos códigos expresos y tácitos que otorgan, además del de pertenencia ya invocado, esos sentidos de identidad, de propósito común, de significado, de continuidad y de trascendencia, en los que hemos insistido.

Lo cual –además de manifestarse a través de evidentes marcas físicas, como los protuberantes callos o abultamientos de fibra que deja la presión del barrote sobre los hombros después de cargar durante varios años, a veces las cuatro noches seguidas, ahora cinco, de cada Semana Santa, y que los cargueros de más años exhiben orgullosos a manera de testimonio tangible de su veteranía– cualifica para ser sepultado en un lugar especial del cementerio de Popayán: “El Mausoleo de los Cargueros”, donde, según les comentaba Eduardo (Lalo) Paredes Pardo a sus colegas, durante los funerales de un carguero “vamos a venir a parar todos, si Dios nos da salud y nos da vida…”

Otros cargos de las procesiones sí están claramente reservados o a los miembros de la aristocracia tradicional popayaneja o a quienes, especialmente en virtud de sus aciertos políticos y profesionales, o a su prosperidad financiera –necesariamente bien habida, y en eso sí se cuidan mucho los popayanejos semanasanteros– han entrado a formar parte de la clase dominante. La posición de regidor o la pertenencia a la Orden Ecuestre de los Caballeros del Santo Sepulcro, creada el 15 de julio del año 1099 por Godofredo de Bouillón, cuando 400 mil caballeros y soldados se tomaron a Jerusalén en las cruzadas, y que existe desde 1952 en Popayán, están reservadas exclusivamente a personajes de cierto rango dentro de la estructura de clases. Mientras los cargueros y moqueros visten sobrio túnico y las ñapangas evocan el traje típico de las mujeres del pueblo, los regidores, las autoridades civiles y los Caballeros del Santo Sepulcro, bajo sus capas color crema con la Cruz Gamada de Jerusalén, visten de riguroso frac de ceremonia. Así mismo, las autoridades militares que desfilan el Miércoles y el Jueves Santo portan sus uniformes de parada y el Señor Arzobispo luce el Viernes Santo sus vestiduras más suntuosas.

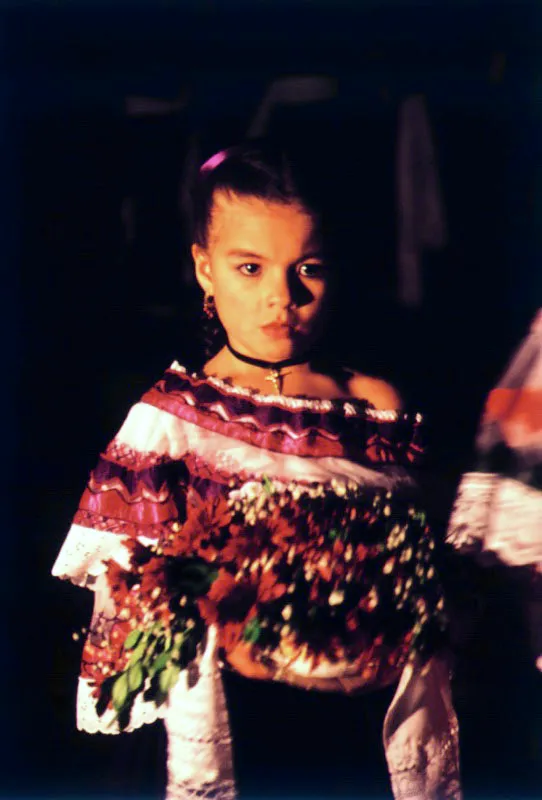

En este tema de clases y cargos, merecen atención las sahumadoras, papel desempeñado ahora en su mayoría por jóvenes de clase media y alta vestidas de ñapangas, al cual hoy sólo accede por derecho propio “la negra” Arcelia Perlaza, una mujer del pueblo que ha sahumado desde hace varios años el paso de La Soledad, el Viernes Santo, en el mismo lugar indisputable que por dos generaciones ocuparon sus antepasadas. Cuenta don Pedro Paz que antes las sahumadoras no eran niñas disfrazadas, sino ñapangas auténticas, y que desfilaba una sola sahumadora por noche.

Los vestidos de ñapanga, réplica exacta de los originales, están conformados por una falda de bayeta –un paño de lana apretada de agresivos colores–, una blusa de encajes obligatoriamente elaborada a mano, que lleva en los bordes cintas que hacen juego con el color de la falda; alpargate suelto, distinto del de los cargueros, que se lleva amarrado; un pañuelo de algodón también bordado, agarrado a la cintura de la falda; una cinta en cada trenza y una tercera a manera de “balaca”; aretes largos de filigrana de oro con corales rojos, que también eran característicos de las ñapangas, y adherida a la garganta con una cinta negra, una cruz también de filigrana de oro, que lleva en el joyero familiar varias generaciones.

De “la negra Concha”, una de esas tradicionales sahumadoras de antaño, es la famosa explicación dada a un grupo de turistas que llegó al templo de Santo Domingo mientras ella se encontraba rezando, y que le preguntaron detalles sobre un robo que había ocurrido años antes, del cual fueron objeto las lágrimas de diamante de la Virgen de la Soledad de la procesión del Viernes Santo: “Fue que unas manos compasivas le enjugaron las lágrimas…”

La historia menuda de las procesiones está llena de anécdotas, unas contadas por sus protagonistas o testigos presenciales, otras que han ido pasando, deformándose o “mejorándose” de una generación a otra, al punto que de muchas no se sabe con certeza –y para efectos prácticos poco importa– qué tanto tienen de realidad y qué tanto de aliño.

Sin embargo, el hecho de que la Semana Santa de Popayán y sus procesiones constituyan un rito vigente que cada año se revitaliza y se recrea, y que muchos veteranos mantengan intacto su entusiasmo de cargueros adolescentes, permite que los más bisoños, que apenas hacen el tránsito de las procesiones chiquitas a las grandes, conozcan de primera mano los relatos de quienes cargaron cuando las calles de la ciudad todavía eran empedradas y las alcayatas se quedaban clavadas en medio de las piedras dificultando el arranque de los pasos, y los alpargates se “volteaban” de manera que las suelas de cabuya quedaban sobre los empeines y los cargueros terminaban descalzos.

Como también hacen parte de la memoria colectiva las historias de los que se murieron cargando, o los que tuvieron que pedirla, o de las caídas famosas de pasos debido a vientos encajonados, a descuidos de los cargueros o a sitiales mal asegurados; o de la carta que publicó en El Liberal de Popayán don Otón Sánchez, cuando a los noventa años de edad, después de cumplir setenta años cargando, el médico le prohibió del todo ejercer el carguío, luego de que en plena procesión sufriera varios síncopes bajo el barrote. Otón, quizás el más veterano entre los cargueros veteranos que Popayán haya tenido, y que de seguro se había hecho la ilusión de morir con el paso al hombro, “como un macho”, escribió indignado que el médico le había prohibido volver a cargar y ahora iba a tenerse que morir en la cama “como un pendejo”.

Popayán se da el lujo de realizar año tras año dos “semanas santas chiquitas” completas, cada una con pasos que son réplicas exactas de los de las procesiones grandes y con niños y niñas en los papeles de todos y cada uno de los personajes que con tanta solemnidad desfilan entre Martes y Sábado Santo: cargueros, sahumadoras, moqueros, caballeritos del Santo Sepulcro, alcaldes, arzobispos, curas, militares... Dos “semanas santas chiquitas”, porque hace algunos años don Pedro Paz Rebolledo y don Higinio Paz Navia, que antes sacaban juntos las procesiones chiquitas en una sola semana, con pasos que ellos mismos habían mandado a hacer y costeado, por alguna razón “se abrieron” y resolvieron cada uno tener y sacar sus propias procesiones, para satisfacción de las mamás que cada año hacen lo imposible para conseguir que sus hijos puedan salir de cargueros (o en alguno de los otros “cargos”) y que sus hijas obtengan un cupo como sahumadoras o llevando las cintas del Sepulcro.

La “semana santa chiquita” es una mezcla de “escuela de carguío” y de iniciación a los rituales de la Semana Santa “oficial”, pero además es la gran desmitificación de lo que la ciudad y su gente consideran más sagrado. La iniciación de los niños en los ritos tradicionales, pero además una lección de tierna irreverencia, no con las imágenes y con lo que representan, sino hacia los personajes humanos, a sus posiciones jerárquicas y a las pompas correspondientes.

Además de estas “procesiones chiquitas” más o menos formales que hoy existen, y de aquellas que don Cenón Mosquera, el jefe de otra familia tradicionalmente semanasantera, inició hacia el año de 1935 y “que llegaron a adquirir fama y duraron muchos años”, según relata don Jaime Vejarano Varona(24).; o de las que también en este siglo propició el doctor Francisco Velasco, desde el siglo pasado han existido en Popayán “procesiones chiquitas”.

Don Jaime Fletcher cuenta que antes de comenzar a cargar en el paso de La Muerte de la procesión del Viernes Santo, “por allá en el año de 1888 […] habíamos hecho escolares en las procesiones chiquitas que entonces eran más grandes”.

También afirman quienes les han recogido los pasos a estos pasos(25)., que a finales del siglo pasado el doctor Ignacio Delgado “hizo esculpir en Quito imágenes de 20 centímetros de alto, copias de las que aparecían en las procesiones mayores y las envió a sus sobrinos para que completaran la procesión con la hechura de las andas”, pero que “no persistió por mucho tiempo esta procesión chiquita pues recibió el rechazo de los niños de los diferentes barrios, celosos de tan desleal competencia a las suyas, tan improvisadas como primitivas”.(26).

Porque sucede que, de manera espontánea, los niños siempre han jugado a “sacar procesiones” en Popayán.