- Botero esculturas (1998)

- Salmona (1998)

- El sabor de Colombia (1994)

- Wayuú. Cultura del desierto colombiano (1998)

- Semana Santa en Popayán (1999)

- Cartagena de siempre (1992)

- Palacio de las Garzas (1999)

- Juan Montoya (1998)

- Aves de Colombia. Grabados iluminados del Siglo XVIII (1993)

- Alta Colombia. El esplendor de la montaña (1996)

- Artefactos. Objetos artesanales de Colombia (1992)

- Carros. El automovil en Colombia (1995)

- Espacios Comerciales. Colombia (1994)

- Cerros de Bogotá (2000)

- El Terremoto de San Salvador. Narración de un superviviente (2001)

- Manolo Valdés. La intemporalidad del arte (1999)

- Casa de Hacienda. Arquitectura en el campo colombiano (1997)

- Fiestas. Celebraciones y Ritos de Colombia (1995)

- Costa Rica. Pura Vida (2001)

- Luis Restrepo. Arquitectura (2001)

- Ana Mercedes Hoyos. Palenque (2001)

- La Moneda en Colombia (2001)

- Jardines de Colombia (1996)

- Una jornada en Macondo (1995)

- Retratos (1993)

- Atavíos. Raíces de la moda colombiana (1996)

- La ruta de Humboldt. Colombia - Venezuela (1994)

- Trópico. Visiones de la naturaleza colombiana (1997)

- Herederos de los Incas (1996)

- Casa Moderna. Medio siglo de arquitectura doméstica colombiana (1996)

- Bogotá desde el aire (1994)

- La vida en Colombia (1994)

- Casa Republicana. La bella época en Colombia (1995)

- Selva húmeda de Colombia (1990)

- Richter (1997)

- Por nuestros niños. Programas para su Proteccion y Desarrollo en Colombia (1990)

- Mariposas de Colombia (1991)

- Colombia tierra de flores (1990)

- Los países andinos desde el satélite (1995)

- Deliciosas frutas tropicales (1990)

- Arrecifes del Caribe (1988)

- Casa campesina. Arquitectura vernácula de Colombia (1993)

- Páramos (1988)

- Manglares (1989)

- Señor Ladrillo (1988)

- La última muerte de Wozzeck (2000)

- Historia del Café de Guatemala (2001)

- Casa Guatemalteca (1999)

- Silvia Tcherassi (2002)

- Ana Mercedes Hoyos. Retrospectiva (2002)

- Francisco Mejía Guinand (2002)

- Aves del Llano (1992)

- El año que viene vuelvo (1989)

- Museos de Bogotá (1989)

- El arte de la cocina japonesa (1996)

- Botero Dibujos (1999)

- Colombia Campesina (1989)

- Conflicto amazónico. 1932-1934 (1994)

- Débora Arango. Museo de Arte Moderno de Medellín (1986)

- La Sabana de Bogotá (1988)

- Casas de Embajada en Washington D.C. (2004)

- XVI Bienal colombiana de Arquitectura 1998 (1998)

- Visiones del Siglo XX colombiano. A través de sus protagonistas ya muertos (2003)

- Río Bogotá (1985)

- Jacanamijoy (2003)

- Álvaro Barrera. Arquitectura y Restauración (2003)

- Campos de Golf en Colombia (2003)

- Cartagena de Indias. Visión panorámica desde el aire (2003)

- Guadua. Arquitectura y Diseño (2003)

- Enrique Grau. Homenaje (2003)

- Mauricio Gómez. Con la mano izquierda (2003)

- Ignacio Gómez Jaramillo (2003)

- Tesoros del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 350 años (2003)

- Manos en el arte colombiano (2003)

- Historia de la Fotografía en Colombia. Museo de Arte Moderno de Bogotá (1983)

- Arenas Betancourt. Un realista más allá del tiempo (1986)

- Los Figueroa. Aproximación a su época y a su pintura (1986)

- Andrés de Santa María (1985)

- Ricardo Gómez Campuzano (1987)

- El encanto de Bogotá (1987)

- Manizales de ayer. Album de fotografías (1987)

- Ramírez Villamizar. Museo de Arte Moderno de Bogotá (1984)

- La transformación de Bogotá (1982)

- Las fronteras azules de Colombia (1985)

- Botero en el Museo Nacional de Colombia. Nueva donación 2004 (2004)

- Gonzalo Ariza. Pinturas (1978)

- Grau. El pequeño viaje del Barón Von Humboldt (1977)

- Bogotá Viva (2004)

- Albergues del Libertador en Colombia. Banco de la República (1980)

- El Rey triste (1980)

- Gregorio Vásquez (1985)

- Ciclovías. Bogotá para el ciudadano (1983)

- Negret escultor. Homenaje (2004)

- Mefisto. Alberto Iriarte (2004)

- Suramericana. 60 Años de compromiso con la cultura (2004)

- Rostros de Colombia (1985)

- Flora de Los Andes. Cien especies del Altiplano Cundi-Boyacense (1984)

- Casa de Nariño (1985)

- Periodismo gráfico. Círculo de Periodistas de Bogotá (1984)

- Cien años de arte colombiano. 1886 - 1986 (1985)

- Pedro Nel Gómez (1981)

- Colombia amazónica (1988)

- Palacio de San Carlos (1986)

- Veinte años del Sena en Colombia. 1957-1977 (1978)

- Bogotá. Estructura y principales servicios públicos (1978)

- Colombia Parques Naturales (2006)

- Érase una vez Colombia (2005)

- Colombia 360°. Ciudades y pueblos (2006)

- Bogotá 360°. La ciudad interior (2006)

- Guatemala inédita (2006)

- Casa de Recreo en Colombia (2005)

- Manzur. Homenaje (2005)

- Gerardo Aragón (2009)

- Santiago Cárdenas (2006)

- Omar Rayo. Homenaje (2006)

- Beatriz González (2005)

- Casa de Campo en Colombia (2007)

- Luis Restrepo. construcciones (2007)

- Juan Cárdenas (2007)

- Luis Caballero. Homenaje (2007)

- Fútbol en Colombia (2007)

- Cafés de Colombia (2008)

- Colombia es Color (2008)

- Armando Villegas. Homenaje (2008)

- Manuel Hernández (2008)

- Alicia Viteri. Memoria digital (2009)

- Clemencia Echeverri. Sin respuesta (2009)

- Museo de Arte Moderno de Cartagena de Indias (2009)

- Agua. Riqueza de Colombia (2009)

- Volando Colombia. Paisajes (2009)

- Colombia en flor (2009)

- Medellín 360º. Cordial, Pujante y Bella (2009)

- Arte Internacional. Colección del Banco de la República (2009)

- Hugo Zapata (2009)

- Apalaanchi. Pescadores Wayuu (2009)

- Bogotá vuelo al pasado (2010)

- Grabados Antiguos de la Pontificia Universidad Javeriana. Colección Eduardo Ospina S. J. (2010)

- Orquídeas. Especies de Colombia (2010)

- Apartamentos. Bogotá (2010)

- Luis Caballero. Erótico (2010)

- Luis Fernando Peláez (2010)

- Aves en Colombia (2011)

- Pedro Ruiz (2011)

- El mundo del arte en San Agustín (2011)

- Cundinamarca. Corazón de Colombia (2011)

- El hundimiento de los Partidos Políticos Tradicionales venezolanos: El caso Copei (2014)

- Artistas por la paz (1986)

- Reglamento de uniformes, insignias, condecoraciones y distintivos para el personal de la Policía Nacional (2009)

- Historia de Bogotá. Tomo I - Conquista y Colonia (2007)

- Historia de Bogotá. Tomo II - Siglo XIX (2007)

- Academia Colombiana de Jurisprudencia. 125 Años (2019)

- Duque, su presidencia (2022)

Fiesta de San Pacho en Quibdó

Fiesta de santo y carnaval comparten tiempo y espacio en Quibdó, a orillas del río Atrato. Jeremy Horner.

Carnaval. Barrios Yescagrande y Alameda, Quibdó, Chocó. Jeremy Horner.

Arco religioso. Barrio Yescagrande, Quibdó. Jeremy Horner.

San Pacho de Quibdó en arte floral. Barrio Yescagrande, Quibdó, Chocó. Jeremy Horner.

En la fiesta de San Pacho cada barrio ofrece comida y bebida a todos los visitantes. Es la fiesta de la hermandad. Quibdó, Chocó. Jeremy Horner.

La fiesta de San Pacho en Quibdó, Chocó, es también un banquete de comida tradicional: gallina guisada, pato en sancocho, dulce de cabello de ángel, cocadas, guarapo y más. Jeremy Horner.

La fiesta de San Pacho en Quibdó, Chocó, es también un banquete de comida tradicional: gallina guisada, pato en sancocho, dulce de cabello de ángel, cocadas, guarapo y más. Jeremy Horner.

La fiesta de San Pacho en Quibdó, Chocó, es también un banquete de comida tradicional: gallina guisada, pato en sancocho, dulce de cabello de ángel, cocadas, guarapo y más. Jeremy Horner.

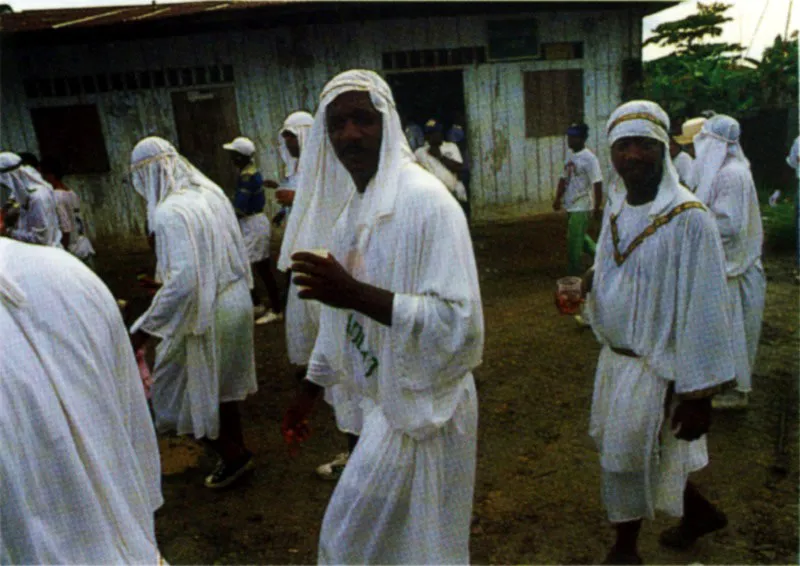

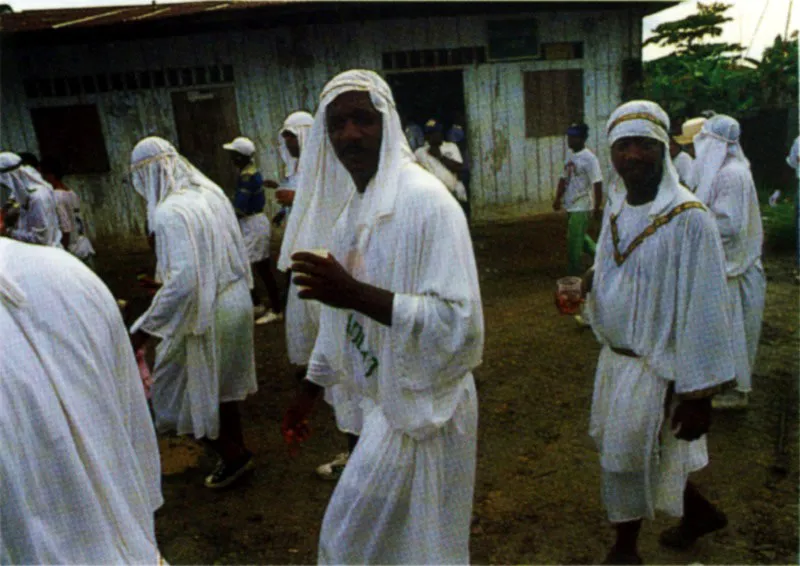

Las mil y una noches en Quibdó, Chocó. Jeremy Horner.

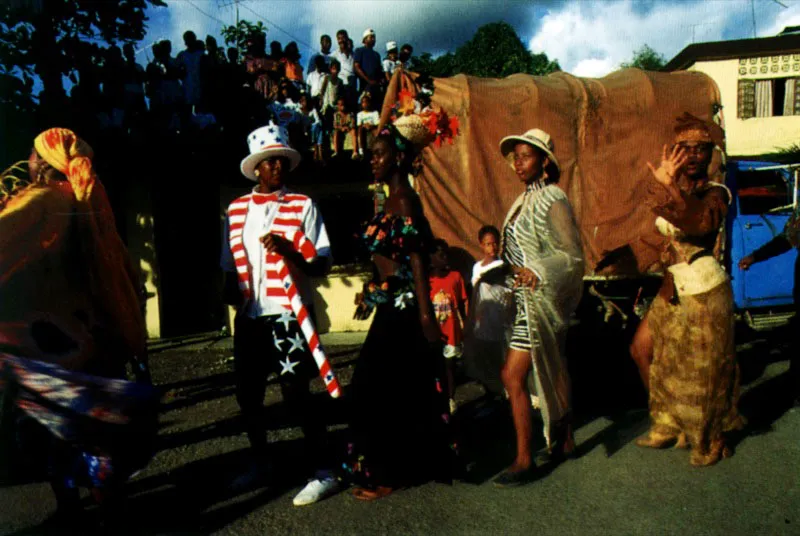

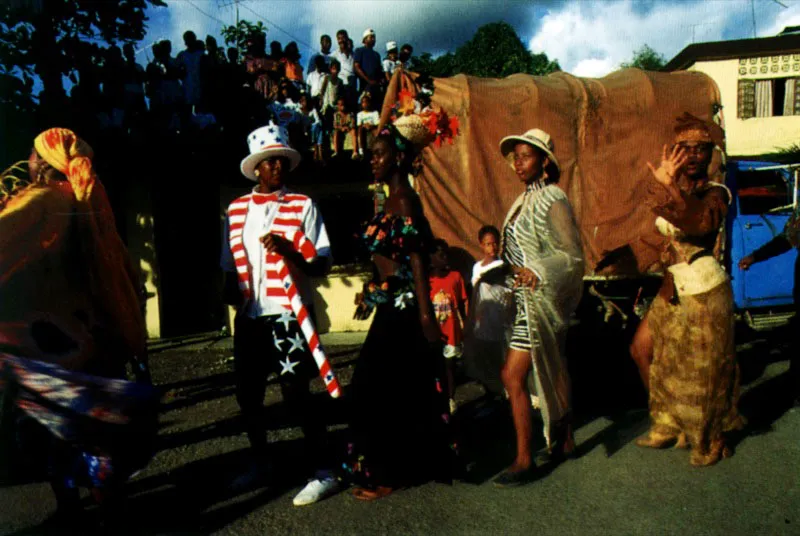

En la fiesta de San Pacho en Quibdó, la celebración de carnaval hace representaciones callejeras de teatro de comentario social y político, con la participación de toda la población sin distingo de edades ni de sexos. También se inspira en imágenes o coreografías de televisión, cine o video internacional. En el barrio de Yescagrande esta comparsa Los muertos vivientes es un reflejo del video Thriller del artista negro estadounidense Michael Jackson. Jeremy Horner.

En la fiesta de San Pacho en Quibdó, la celebración de carnaval hace representaciones callejeras de teatro de comentario social y político, con la participación de toda la población sin distingo de edades ni de sexos. También se inspira en imágenes o coreografías de televisión, cine o video internacional. En el barrio de Yescagrande esta comparsa Los muertos vivientes es un reflejo del video Thriller del artista negro estadounidense Michael Jackson. Jeremy Horner.

En la fiesta de San Pacho en Quibdó, la celebración de carnaval hace representaciones callejeras de teatro de comentario social y político, con la participación de toda la población sin distingo de edades ni de sexos. También se inspira en imágenes o coreografías de televisión, cine o video internacional. En el barrio de Yescagrande esta comparsa Los muertos vivientes es un reflejo del video Thriller del artista negro estadounidense Michael Jackson. Jeremy Horner.

Hay disfraces tradicionales de culturas del Viejo Mundo que acuden cada año a la fiesta de San Pacho en Quibdó. Durante los últimos años, las referencias a Africa tribal aparecen con más frecuencia, a partir de una mayor identificación del Chocó con la historia de la trata de trabajadores esclavizados africanos durante la colonia. Jeremy Horner.

Hay disfraces tradicionales de culturas del Viejo Mundo que acuden cada año a la fiesta de San Pacho en Quibdó. Durante los últimos años, las referencias a Africa tribal aparecen con más frecuencia, a partir de una mayor identificación del Chocó con la historia de la trata de trabajadores esclavizados africanos durante la colonia. Jeremy Horner.

Para la fiesta de San Pacho llegan en canoa a Quibdó familias de mineros y agricultores de las riberas del Atrato y de sus afluentes, Neguá, Tutunendó, Quito, Yuto, Tagachí, Buchadó, Buey, Beté, Bojayá, Opogodó o Domingodó. Aprovechan el viaje para cumplir promesas, solicitar favores a los santos. No todos acuden para reír. Quibdó, Chocó. Jeremy Horner.

La chirimía chocoana: clarinete, platillos, tambor alegre o redoblante (la requinta), tambora, bombardino y a veces saxofón. Jeremy Horner.

Las fiestas de San Pacho son la celebración del santo y la alegría del carnaval. Quibdó, Chocó. Jeremy Horner.

Las fiestas de San Pacho son la celebración del santo y la alegría del carnaval. Quibdó, Chocó. Jeremy Horner.

La banda de San Francisco toca las tubas: trompeta, tambores y saxofones, y percute con platillos, tambor redoblante y bombo, en la fiesta de San Pacho, Quibdó. Jeremy Horner.

Opulencia egipcia en Quibdó, Chocó. Jeremy Horner.

El carnaval con capuchones y disfraces empezó hace cien años en Quibdó. Concluía con una guerra de flores. Jeremy Horner.

Texto de: Nina S. de Friedemann

De todos modos, según el antropólogo chocoano Rogerio Velásquez, en este litoral pacífico colombiano, la primera noticia documentada que se tiene sobre la tradición de fiestas de santos se refiere a la realizada en una balsada de canoas de 1648, que derivaría en la gran fiesta conocida actualmente como de San Pacho en Quibdó.

La fiesta tiene sus raíces en la misión de un par de franciscanos, Fray Matías Abad y el hermano Jacinto Hurtado, quienes partieron de Cartagena hacia el Chocó llevando consigo la efigie de San Francisco de Asís el 24 de agosto de 1648. Su pretensión era la de “pacificar a los indios” y allanar la ruta del oro en el Chocó. Aunque lograron poco con el oro y menos con los indios, sí consiguieron que les ayudaran a levantar a orillas del río Atrato una rústica iglesia, después de lo cual procedieron a preparar unos festejos para el 4 de octubre.

La historia cuenta que un grupo de indios citaraes llegó con quince de sus embarcaciones, bogas, bebidas y una cantidad de pescado para una comilona. Hombres, mujeres y niños maquillados con coloridas pinturas y ataviados con ornamentos corporales ocupaban catorce canoas; la decimaquinta era la de los frailes, quienes también embarcaron a San Francisco. El grupo de indios se divirtió de lo lindo, con su jefe a la cabeza; éste tocaba una campanilla mientras dirigía la danza de las canoas en pleno río. Lo cual no significó que los indios accedieran a formar un pueblo alrededor de la iglesia como era la intención de los frailes.

Al año de estar en el Atrato Fray Matías murió asesinado. En 1669 hubo una masacre de cuatro de los 12 misioneros, que insistían en su plan, y para 1684 los indios ya habían quemado a Citará, hoy Quibdó.

En 1670 nuevos aventureros en busca de oro llegaron con cuadrillas de esclavos y curas seglares. San Francisco de Asís, acogido por la población de mineros negros, se convirtió en San Pacho, de correría por ríos y caseríos chocoanos durante muchos años.

Actualmente, la fiesta de San Pacho en Quibdó, una ciudad con mayoría de habitantes negros, se enmarca en un ciclo festivo que recorre innumerables ríos de la región en balsadas con santos y vírgenes católicos: en el río San Juan la de la Virgen de la Pobreza de Tadó y la de la Virgen de las Mercedes de Istmina; en el río Condoto las fiestas de Nuestra Señora del Rosario; las del Ecce Homo de Raspadura, entre el Atrato y el San Juan. En Pató sobre el río Baudó –dice Adriana Maya que estuvo allí en 1993– se pasea en canoa a San Martín de Porres dentro de la iglesia, aunque allí el cura prohíbe el rito de beber licor y ofrecer comida, lo cual es usual en los paseos de otras balsadas.

Hacia el Sur se celebran los ritos acuáticos de Santa Bárbara en el río Timbiquí y en el Guapi las balsadas con la Virgen Inmaculada. Y más al Sur acontecen los paseos en canoa del Señor del Mar por los canales y los brazos del río Patía, así como las peregrinaciones en canoa y las danzas acuáticas de la Virgen de Atocha en el río Telembí y en sus afluentes como el Guelmambí.

Algunas de estas fiestas alrededor de figuras católicas, celebradas tanto en las ruralidades como en lugares urbanos, han mantenido su carácter sagrado. La fiesta de San Pacho en Quibdó, por el contrario, se ha convertido en un evento que además de conjugar sentimientos de religiosidad evoca, mediante la teatralidad de la comparsa, la pantomima y la mímica, la mundanidad del carnaval. La fiesta es una propuesta singular que se desenvuelve en verbenas, alboradas, desfiles, procesiones, unas de carácter sagrado y otras seculares. Empieza el 3 de septiembre con la lectura de un bando en la alcaldía y termina el 4 de octubre con una procesión de San Pacho, que visita los barrios en clara reminiscencia de sus antiguos viajes por los caseríos del río. Las calles de la fiesta, que son “paganas” con el desfile de disfraces de los barrios, se convierten en senderos sagrados de San Pacho el 3 de octubre con la procesión religiosa que cierra el ciclo festivo del santo. En toda la fiesta vibra la chirimía, aparece el sainete irreverente y el hábito reverencial, la máscara y la carroza política contestataria; suena la tambora, los cuerpos danzan, retumba la pólvora, abundan el licor y la oración.

Con frecuencia los quibdoseños ven un último desfile en el atardecer crepuscular: bandadas de golondrinas que se posan en la torre de la Basílica, donde viven, mientras el santo entra al templo.

Después del bando que ordena el inicio de las fiestas, el ritual de batir bandera, que es un baile de hombres abanderados al son de la música de la chirimía, enseña el juego de la competencia de cada barrio con el otro. La emulación también se hace presente en la creatividad de lo que se llama el disfraz de cada barrio en el desfile del 3 de octubre. Se trata de un conjunto de carrozas con figuras y símbolos alegres que hablan de las necesidades chocoanas en materia de salud, educación, energía eléctrica o vías de comunicación.

Hace unos decenios este desfile hacía parte de unas fiestas de carnaval en diciembre y enero. Danzaban con el rey Momo, elegían reina, se divertían con una guerra de las flores, marchaban con el disfraz del barrio en carretillas del cuerpo de bomberos, arrastradas por jóvenes, y sobre las cuales se montaban hasta seis personas y leían el testamento del rey cuando éste ya estaba en el ataúd. A raíz de la suspensión de este carnaval en 1952 por mandato de un alcalde, algunos de sus componentes como el disfraz de cada barrio se integraron en la fiesta de San Pacho. Y esta es la razón por la que algunos piensan, mirando las imágenes de la fiesta, que se trata de un carnaval.

De cualquier modo, la cantidad de actos que componen el evento involucra a la totalidad de la población. Así lo consigna el comentario espontáneo de Jeremy Horner, el inglés que la fotografió en 1994: “Todo el mundo estaba en la fiesta de San Pacho, ricos y pobres... todos gozaban”.

#AmorPorColombia

Fiesta de San Pacho en Quibdó

Fiesta de santo y carnaval comparten tiempo y espacio en Quibdó, a orillas del río Atrato. Jeremy Horner.

Carnaval. Barrios Yescagrande y Alameda, Quibdó, Chocó. Jeremy Horner.

Arco religioso. Barrio Yescagrande, Quibdó. Jeremy Horner.

San Pacho de Quibdó en arte floral. Barrio Yescagrande, Quibdó, Chocó. Jeremy Horner.

En la fiesta de San Pacho cada barrio ofrece comida y bebida a todos los visitantes. Es la fiesta de la hermandad. Quibdó, Chocó. Jeremy Horner.

La fiesta de San Pacho en Quibdó, Chocó, es también un banquete de comida tradicional: gallina guisada, pato en sancocho, dulce de cabello de ángel, cocadas, guarapo y más. Jeremy Horner.

La fiesta de San Pacho en Quibdó, Chocó, es también un banquete de comida tradicional: gallina guisada, pato en sancocho, dulce de cabello de ángel, cocadas, guarapo y más. Jeremy Horner.

La fiesta de San Pacho en Quibdó, Chocó, es también un banquete de comida tradicional: gallina guisada, pato en sancocho, dulce de cabello de ángel, cocadas, guarapo y más. Jeremy Horner.

Las mil y una noches en Quibdó, Chocó. Jeremy Horner.

En la fiesta de San Pacho en Quibdó, la celebración de carnaval hace representaciones callejeras de teatro de comentario social y político, con la participación de toda la población sin distingo de edades ni de sexos. También se inspira en imágenes o coreografías de televisión, cine o video internacional. En el barrio de Yescagrande esta comparsa Los muertos vivientes es un reflejo del video Thriller del artista negro estadounidense Michael Jackson. Jeremy Horner.

En la fiesta de San Pacho en Quibdó, la celebración de carnaval hace representaciones callejeras de teatro de comentario social y político, con la participación de toda la población sin distingo de edades ni de sexos. También se inspira en imágenes o coreografías de televisión, cine o video internacional. En el barrio de Yescagrande esta comparsa Los muertos vivientes es un reflejo del video Thriller del artista negro estadounidense Michael Jackson. Jeremy Horner.

En la fiesta de San Pacho en Quibdó, la celebración de carnaval hace representaciones callejeras de teatro de comentario social y político, con la participación de toda la población sin distingo de edades ni de sexos. También se inspira en imágenes o coreografías de televisión, cine o video internacional. En el barrio de Yescagrande esta comparsa Los muertos vivientes es un reflejo del video Thriller del artista negro estadounidense Michael Jackson. Jeremy Horner.

Hay disfraces tradicionales de culturas del Viejo Mundo que acuden cada año a la fiesta de San Pacho en Quibdó. Durante los últimos años, las referencias a Africa tribal aparecen con más frecuencia, a partir de una mayor identificación del Chocó con la historia de la trata de trabajadores esclavizados africanos durante la colonia. Jeremy Horner.

Hay disfraces tradicionales de culturas del Viejo Mundo que acuden cada año a la fiesta de San Pacho en Quibdó. Durante los últimos años, las referencias a Africa tribal aparecen con más frecuencia, a partir de una mayor identificación del Chocó con la historia de la trata de trabajadores esclavizados africanos durante la colonia. Jeremy Horner.

Para la fiesta de San Pacho llegan en canoa a Quibdó familias de mineros y agricultores de las riberas del Atrato y de sus afluentes, Neguá, Tutunendó, Quito, Yuto, Tagachí, Buchadó, Buey, Beté, Bojayá, Opogodó o Domingodó. Aprovechan el viaje para cumplir promesas, solicitar favores a los santos. No todos acuden para reír. Quibdó, Chocó. Jeremy Horner.

La chirimía chocoana: clarinete, platillos, tambor alegre o redoblante (la requinta), tambora, bombardino y a veces saxofón. Jeremy Horner.

Las fiestas de San Pacho son la celebración del santo y la alegría del carnaval. Quibdó, Chocó. Jeremy Horner.

Las fiestas de San Pacho son la celebración del santo y la alegría del carnaval. Quibdó, Chocó. Jeremy Horner.

La banda de San Francisco toca las tubas: trompeta, tambores y saxofones, y percute con platillos, tambor redoblante y bombo, en la fiesta de San Pacho, Quibdó. Jeremy Horner.

Opulencia egipcia en Quibdó, Chocó. Jeremy Horner.

El carnaval con capuchones y disfraces empezó hace cien años en Quibdó. Concluía con una guerra de flores. Jeremy Horner.

Texto de: Nina S. de Friedemann

De todos modos, según el antropólogo chocoano Rogerio Velásquez, en este litoral pacífico colombiano, la primera noticia documentada que se tiene sobre la tradición de fiestas de santos se refiere a la realizada en una balsada de canoas de 1648, que derivaría en la gran fiesta conocida actualmente como de San Pacho en Quibdó.

La fiesta tiene sus raíces en la misión de un par de franciscanos, Fray Matías Abad y el hermano Jacinto Hurtado, quienes partieron de Cartagena hacia el Chocó llevando consigo la efigie de San Francisco de Asís el 24 de agosto de 1648. Su pretensión era la de “pacificar a los indios” y allanar la ruta del oro en el Chocó. Aunque lograron poco con el oro y menos con los indios, sí consiguieron que les ayudaran a levantar a orillas del río Atrato una rústica iglesia, después de lo cual procedieron a preparar unos festejos para el 4 de octubre.

La historia cuenta que un grupo de indios citaraes llegó con quince de sus embarcaciones, bogas, bebidas y una cantidad de pescado para una comilona. Hombres, mujeres y niños maquillados con coloridas pinturas y ataviados con ornamentos corporales ocupaban catorce canoas; la decimaquinta era la de los frailes, quienes también embarcaron a San Francisco. El grupo de indios se divirtió de lo lindo, con su jefe a la cabeza; éste tocaba una campanilla mientras dirigía la danza de las canoas en pleno río. Lo cual no significó que los indios accedieran a formar un pueblo alrededor de la iglesia como era la intención de los frailes.

Al año de estar en el Atrato Fray Matías murió asesinado. En 1669 hubo una masacre de cuatro de los 12 misioneros, que insistían en su plan, y para 1684 los indios ya habían quemado a Citará, hoy Quibdó.

En 1670 nuevos aventureros en busca de oro llegaron con cuadrillas de esclavos y curas seglares. San Francisco de Asís, acogido por la población de mineros negros, se convirtió en San Pacho, de correría por ríos y caseríos chocoanos durante muchos años.

Actualmente, la fiesta de San Pacho en Quibdó, una ciudad con mayoría de habitantes negros, se enmarca en un ciclo festivo que recorre innumerables ríos de la región en balsadas con santos y vírgenes católicos: en el río San Juan la de la Virgen de la Pobreza de Tadó y la de la Virgen de las Mercedes de Istmina; en el río Condoto las fiestas de Nuestra Señora del Rosario; las del Ecce Homo de Raspadura, entre el Atrato y el San Juan. En Pató sobre el río Baudó –dice Adriana Maya que estuvo allí en 1993– se pasea en canoa a San Martín de Porres dentro de la iglesia, aunque allí el cura prohíbe el rito de beber licor y ofrecer comida, lo cual es usual en los paseos de otras balsadas.

Hacia el Sur se celebran los ritos acuáticos de Santa Bárbara en el río Timbiquí y en el Guapi las balsadas con la Virgen Inmaculada. Y más al Sur acontecen los paseos en canoa del Señor del Mar por los canales y los brazos del río Patía, así como las peregrinaciones en canoa y las danzas acuáticas de la Virgen de Atocha en el río Telembí y en sus afluentes como el Guelmambí.

Algunas de estas fiestas alrededor de figuras católicas, celebradas tanto en las ruralidades como en lugares urbanos, han mantenido su carácter sagrado. La fiesta de San Pacho en Quibdó, por el contrario, se ha convertido en un evento que además de conjugar sentimientos de religiosidad evoca, mediante la teatralidad de la comparsa, la pantomima y la mímica, la mundanidad del carnaval. La fiesta es una propuesta singular que se desenvuelve en verbenas, alboradas, desfiles, procesiones, unas de carácter sagrado y otras seculares. Empieza el 3 de septiembre con la lectura de un bando en la alcaldía y termina el 4 de octubre con una procesión de San Pacho, que visita los barrios en clara reminiscencia de sus antiguos viajes por los caseríos del río. Las calles de la fiesta, que son “paganas” con el desfile de disfraces de los barrios, se convierten en senderos sagrados de San Pacho el 3 de octubre con la procesión religiosa que cierra el ciclo festivo del santo. En toda la fiesta vibra la chirimía, aparece el sainete irreverente y el hábito reverencial, la máscara y la carroza política contestataria; suena la tambora, los cuerpos danzan, retumba la pólvora, abundan el licor y la oración.

Con frecuencia los quibdoseños ven un último desfile en el atardecer crepuscular: bandadas de golondrinas que se posan en la torre de la Basílica, donde viven, mientras el santo entra al templo.

Después del bando que ordena el inicio de las fiestas, el ritual de batir bandera, que es un baile de hombres abanderados al son de la música de la chirimía, enseña el juego de la competencia de cada barrio con el otro. La emulación también se hace presente en la creatividad de lo que se llama el disfraz de cada barrio en el desfile del 3 de octubre. Se trata de un conjunto de carrozas con figuras y símbolos alegres que hablan de las necesidades chocoanas en materia de salud, educación, energía eléctrica o vías de comunicación.

Hace unos decenios este desfile hacía parte de unas fiestas de carnaval en diciembre y enero. Danzaban con el rey Momo, elegían reina, se divertían con una guerra de las flores, marchaban con el disfraz del barrio en carretillas del cuerpo de bomberos, arrastradas por jóvenes, y sobre las cuales se montaban hasta seis personas y leían el testamento del rey cuando éste ya estaba en el ataúd. A raíz de la suspensión de este carnaval en 1952 por mandato de un alcalde, algunos de sus componentes como el disfraz de cada barrio se integraron en la fiesta de San Pacho. Y esta es la razón por la que algunos piensan, mirando las imágenes de la fiesta, que se trata de un carnaval.

De cualquier modo, la cantidad de actos que componen el evento involucra a la totalidad de la población. Así lo consigna el comentario espontáneo de Jeremy Horner, el inglés que la fotografió en 1994: “Todo el mundo estaba en la fiesta de San Pacho, ricos y pobres... todos gozaban”.