- Botero esculturas (1998)

- Salmona (1998)

- El sabor de Colombia (1994)

- Wayuú. Cultura del desierto colombiano (1998)

- Semana Santa en Popayán (1999)

- Cartagena de siempre (1992)

- Palacio de las Garzas (1999)

- Juan Montoya (1998)

- Aves de Colombia. Grabados iluminados del Siglo XVIII (1993)

- Alta Colombia. El esplendor de la montaña (1996)

- Artefactos. Objetos artesanales de Colombia (1992)

- Carros. El automovil en Colombia (1995)

- Espacios Comerciales. Colombia (1994)

- Cerros de Bogotá (2000)

- El Terremoto de San Salvador. Narración de un superviviente (2001)

- Manolo Valdés. La intemporalidad del arte (1999)

- Casa de Hacienda. Arquitectura en el campo colombiano (1997)

- Fiestas. Celebraciones y Ritos de Colombia (1995)

- Costa Rica. Pura Vida (2001)

- Luis Restrepo. Arquitectura (2001)

- Ana Mercedes Hoyos. Palenque (2001)

- La Moneda en Colombia (2001)

- Jardines de Colombia (1996)

- Una jornada en Macondo (1995)

- Retratos (1993)

- Atavíos. Raíces de la moda colombiana (1996)

- La ruta de Humboldt. Colombia - Venezuela (1994)

- Trópico. Visiones de la naturaleza colombiana (1997)

- Herederos de los Incas (1996)

- Casa Moderna. Medio siglo de arquitectura doméstica colombiana (1996)

- Bogotá desde el aire (1994)

- La vida en Colombia (1994)

- Casa Republicana. La bella época en Colombia (1995)

- Selva húmeda de Colombia (1990)

- Richter (1997)

- Por nuestros niños. Programas para su Proteccion y Desarrollo en Colombia (1990)

- Mariposas de Colombia (1991)

- Colombia tierra de flores (1990)

- Los países andinos desde el satélite (1995)

- Deliciosas frutas tropicales (1990)

- Arrecifes del Caribe (1988)

- Casa campesina. Arquitectura vernácula de Colombia (1993)

- Páramos (1988)

- Manglares (1989)

- Señor Ladrillo (1988)

- La última muerte de Wozzeck (2000)

- Historia del Café de Guatemala (2001)

- Casa Guatemalteca (1999)

- Silvia Tcherassi (2002)

- Ana Mercedes Hoyos. Retrospectiva (2002)

- Francisco Mejía Guinand (2002)

- Aves del Llano (1992)

- El año que viene vuelvo (1989)

- Museos de Bogotá (1989)

- El arte de la cocina japonesa (1996)

- Botero Dibujos (1999)

- Colombia Campesina (1989)

- Conflicto amazónico. 1932-1934 (1994)

- Débora Arango. Museo de Arte Moderno de Medellín (1986)

- La Sabana de Bogotá (1988)

- Casas de Embajada en Washington D.C. (2004)

- XVI Bienal colombiana de Arquitectura 1998 (1998)

- Visiones del Siglo XX colombiano. A través de sus protagonistas ya muertos (2003)

- Río Bogotá (1985)

- Jacanamijoy (2003)

- Álvaro Barrera. Arquitectura y Restauración (2003)

- Campos de Golf en Colombia (2003)

- Cartagena de Indias. Visión panorámica desde el aire (2003)

- Guadua. Arquitectura y Diseño (2003)

- Enrique Grau. Homenaje (2003)

- Mauricio Gómez. Con la mano izquierda (2003)

- Ignacio Gómez Jaramillo (2003)

- Tesoros del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 350 años (2003)

- Manos en el arte colombiano (2003)

- Historia de la Fotografía en Colombia. Museo de Arte Moderno de Bogotá (1983)

- Arenas Betancourt. Un realista más allá del tiempo (1986)

- Los Figueroa. Aproximación a su época y a su pintura (1986)

- Andrés de Santa María (1985)

- Ricardo Gómez Campuzano (1987)

- El encanto de Bogotá (1987)

- Manizales de ayer. Album de fotografías (1987)

- Ramírez Villamizar. Museo de Arte Moderno de Bogotá (1984)

- La transformación de Bogotá (1982)

- Las fronteras azules de Colombia (1985)

- Botero en el Museo Nacional de Colombia. Nueva donación 2004 (2004)

- Gonzalo Ariza. Pinturas (1978)

- Grau. El pequeño viaje del Barón Von Humboldt (1977)

- Bogotá Viva (2004)

- Albergues del Libertador en Colombia. Banco de la República (1980)

- El Rey triste (1980)

- Gregorio Vásquez (1985)

- Ciclovías. Bogotá para el ciudadano (1983)

- Negret escultor. Homenaje (2004)

- Mefisto. Alberto Iriarte (2004)

- Suramericana. 60 Años de compromiso con la cultura (2004)

- Rostros de Colombia (1985)

- Flora de Los Andes. Cien especies del Altiplano Cundi-Boyacense (1984)

- Casa de Nariño (1985)

- Periodismo gráfico. Círculo de Periodistas de Bogotá (1984)

- Cien años de arte colombiano. 1886 - 1986 (1985)

- Pedro Nel Gómez (1981)

- Colombia amazónica (1988)

- Palacio de San Carlos (1986)

- Veinte años del Sena en Colombia. 1957-1977 (1978)

- Bogotá. Estructura y principales servicios públicos (1978)

- Colombia Parques Naturales (2006)

- Érase una vez Colombia (2005)

- Colombia 360°. Ciudades y pueblos (2006)

- Bogotá 360°. La ciudad interior (2006)

- Guatemala inédita (2006)

- Casa de Recreo en Colombia (2005)

- Manzur. Homenaje (2005)

- Gerardo Aragón (2009)

- Santiago Cárdenas (2006)

- Omar Rayo. Homenaje (2006)

- Beatriz González (2005)

- Casa de Campo en Colombia (2007)

- Luis Restrepo. construcciones (2007)

- Juan Cárdenas (2007)

- Luis Caballero. Homenaje (2007)

- Fútbol en Colombia (2007)

- Cafés de Colombia (2008)

- Colombia es Color (2008)

- Armando Villegas. Homenaje (2008)

- Manuel Hernández (2008)

- Alicia Viteri. Memoria digital (2009)

- Clemencia Echeverri. Sin respuesta (2009)

- Museo de Arte Moderno de Cartagena de Indias (2009)

- Agua. Riqueza de Colombia (2009)

- Volando Colombia. Paisajes (2009)

- Colombia en flor (2009)

- Medellín 360º. Cordial, Pujante y Bella (2009)

- Arte Internacional. Colección del Banco de la República (2009)

- Hugo Zapata (2009)

- Apalaanchi. Pescadores Wayuu (2009)

- Bogotá vuelo al pasado (2010)

- Grabados Antiguos de la Pontificia Universidad Javeriana. Colección Eduardo Ospina S. J. (2010)

- Orquídeas. Especies de Colombia (2010)

- Apartamentos. Bogotá (2010)

- Luis Caballero. Erótico (2010)

- Luis Fernando Peláez (2010)

- Aves en Colombia (2011)

- Pedro Ruiz (2011)

- El mundo del arte en San Agustín (2011)

- Cundinamarca. Corazón de Colombia (2011)

- El hundimiento de los Partidos Políticos Tradicionales venezolanos: El caso Copei (2014)

- Artistas por la paz (1986)

- Reglamento de uniformes, insignias, condecoraciones y distintivos para el personal de la Policía Nacional (2009)

- Historia de Bogotá. Tomo I - Conquista y Colonia (2007)

- Historia de Bogotá. Tomo II - Siglo XIX (2007)

- Academia Colombiana de Jurisprudencia. 125 Años (2019)

- Duque, su presidencia (2022)

Gallos, caballos y toros de fiesta

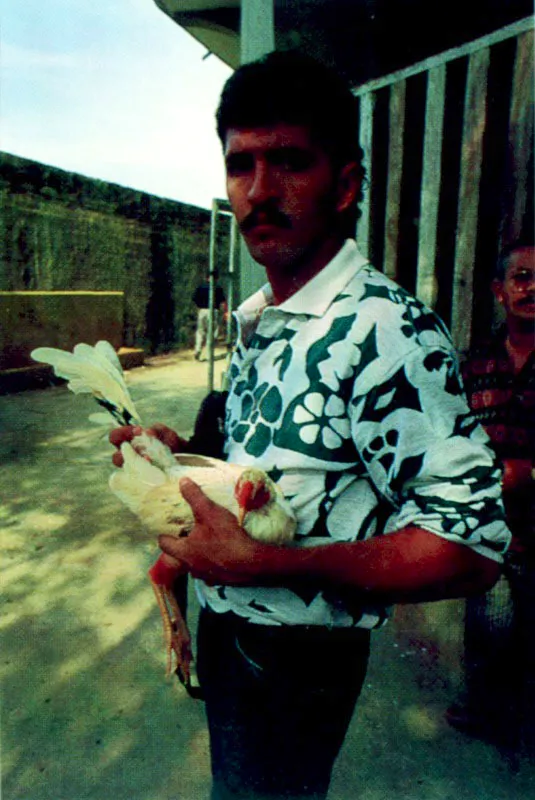

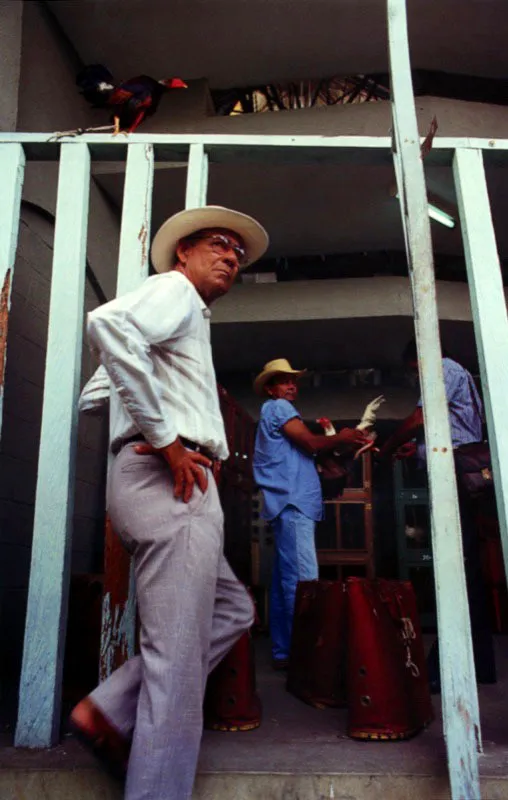

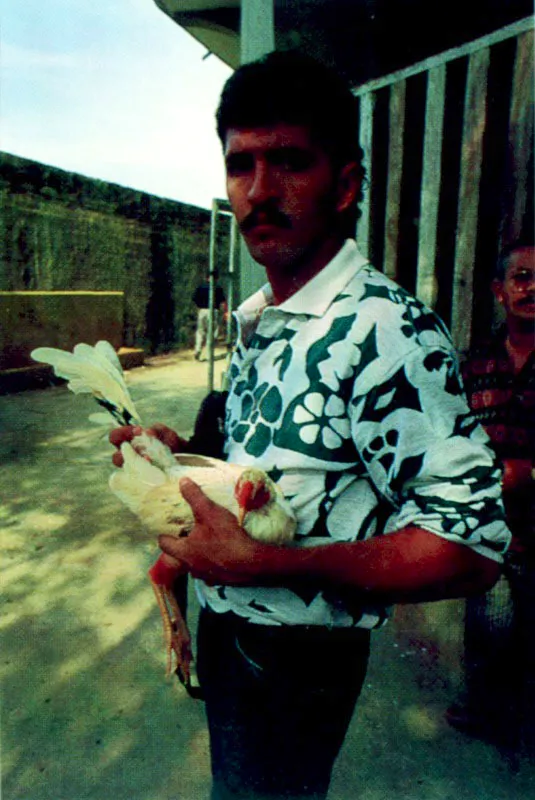

Gallos y galleras han sido, desde la colonia, un perfil constante en la vida colombiana. Jeremy Horner.

Gallos y galleras han sido, desde la colonia, un perfil constante en la vida colombiana. Jeremy Horner.

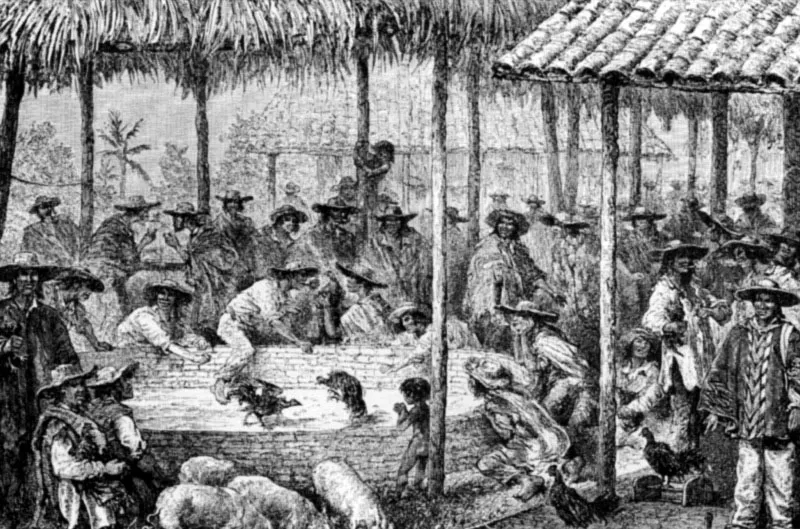

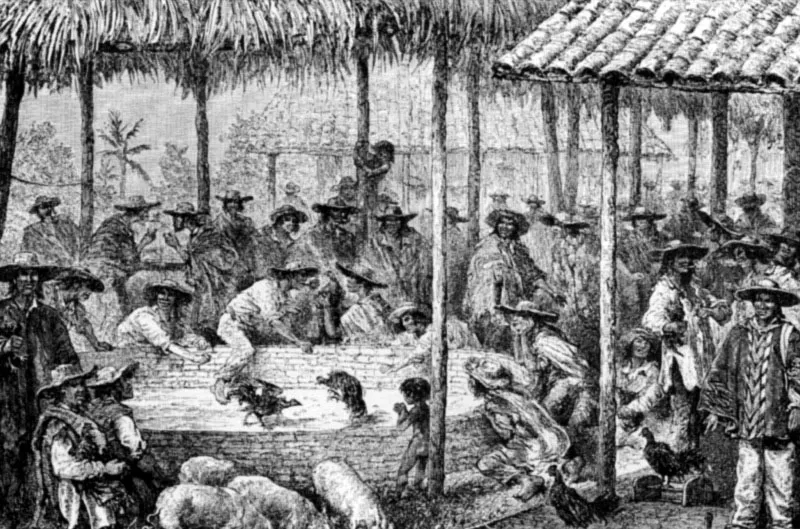

Pelea de gallos en Ibagué. Dibujo de Riou. 15.8 x 23.0 cm. L’Amérique equinoxiale. M. André. París, 1877. Academia Colombiana de Historia, Bogotá. Jeremy Horner.

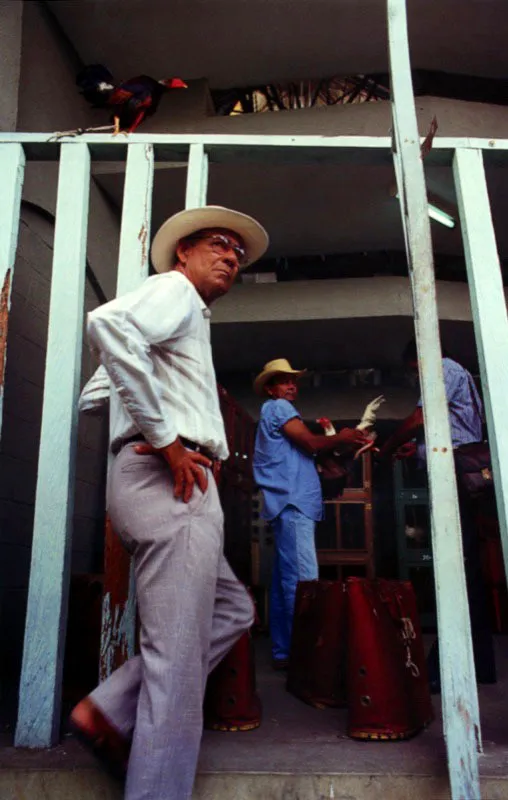

Festival del gallo fino en Sincelejo, Córdoba. Luis Enrique Martínez, “Gallo vallenato”, cantó: Yo soy el gallo jabao, que a nadie le tiene miedo. Vivo listo y preparado en la legión de San Diego, con la espuela y con el pico puedo hacer una pelea con cualquier gallo que sea o con el pollo más guapito. Jeremy Horner.

Festival del gallo fino en Sincelejo, Córdoba. Toco los pitos, bonito, / toco los bajos, sabroso, / soy el gallo peligroso / con la espuela y con el pico. / Luis Enrique Martínez, “Gallo vallenato”. Jeremy Horner.

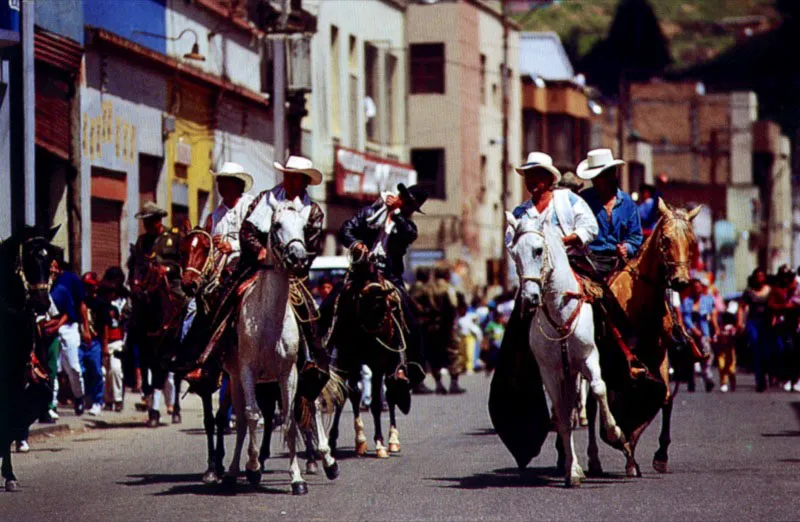

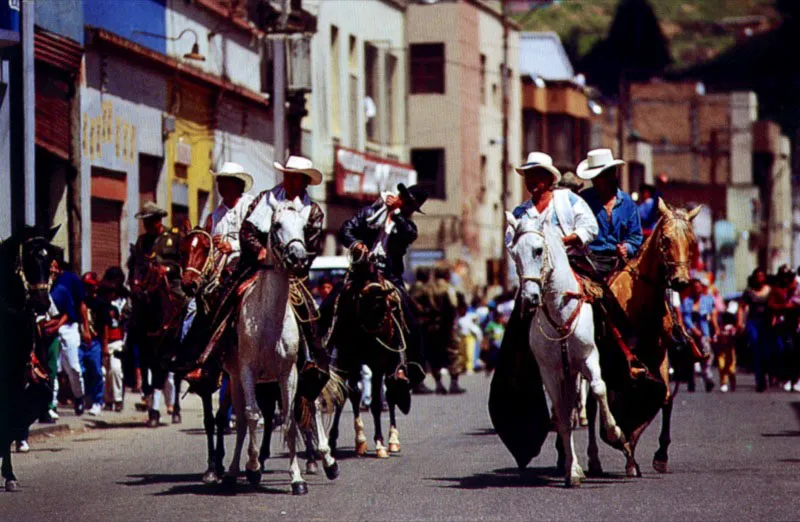

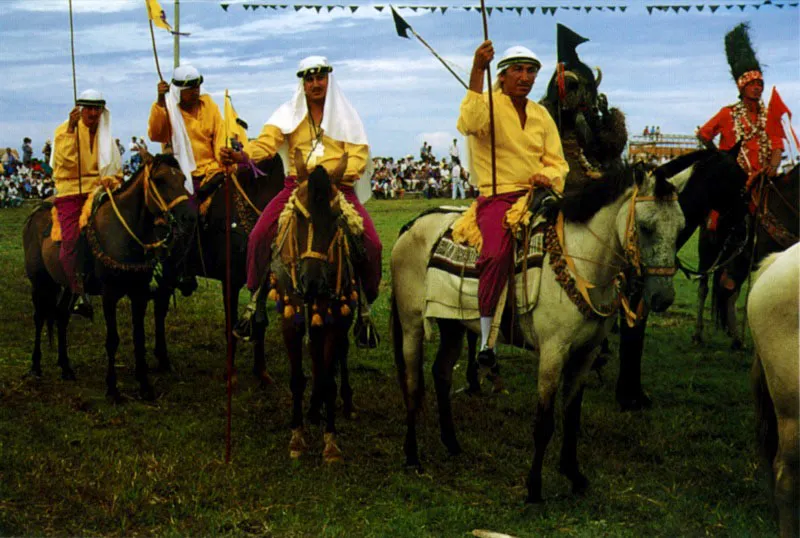

Desfile equino. Carnaval andino de blancos y negros. Pasto, Nariño. Jeremy Horner.

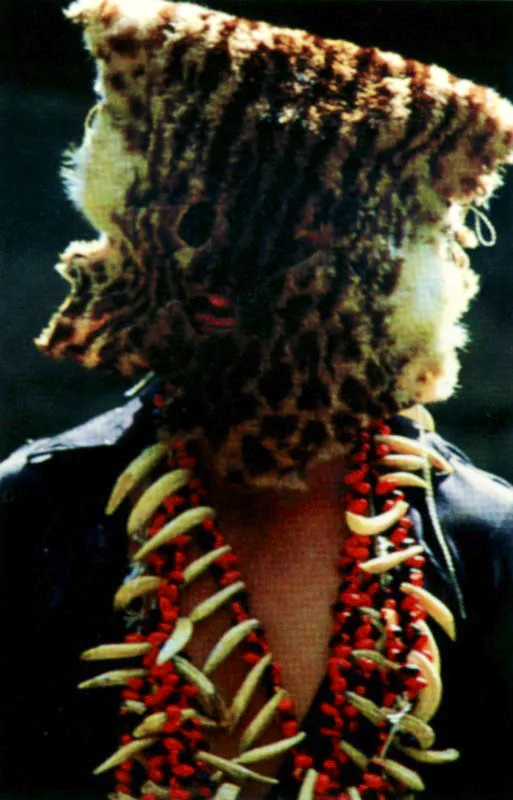

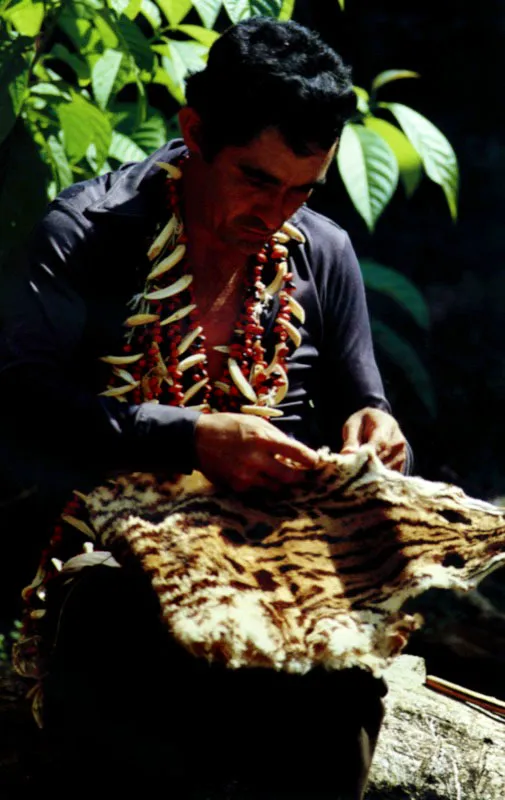

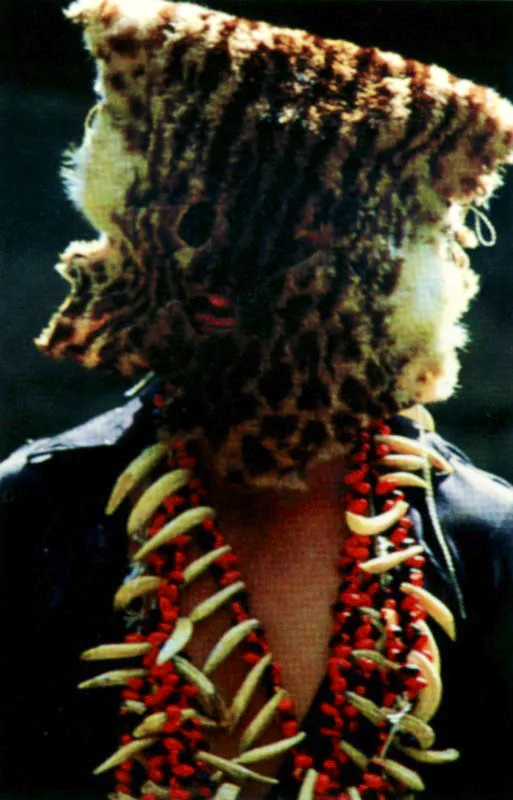

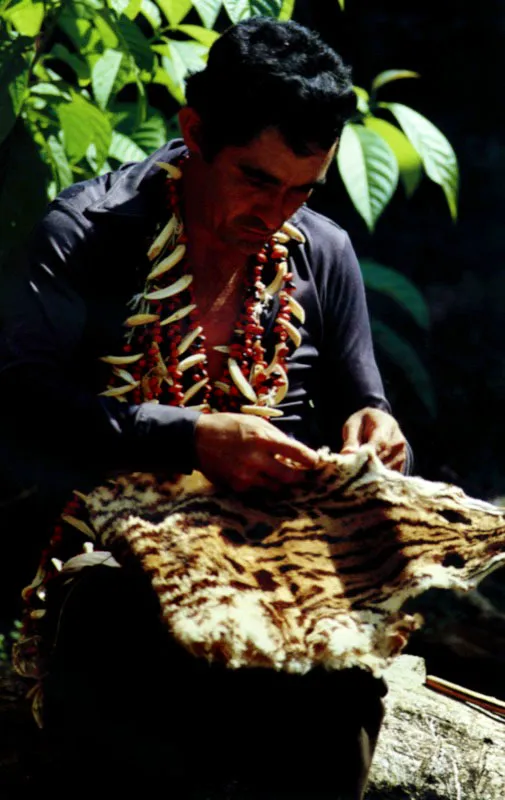

En la fiesta de San Martín, Meta, la danza de las cuadrillas se enmascara con pieles de jaguar, venados, chigüiros o serpientes. Jeremy Horner.

En la fiesta de San Martín, Meta, la danza de las cuadrillas se enmascara con pieles de jaguar, venados, chigüiros o serpientes. Jeremy Horner.

En la fiesta de San Martín, Meta, la danza de las cuadrillas se enmascara con pieles de jaguar, venados, chigüiros o serpientes. Jeremy Horner.

En la fiesta de San Martín, Meta, la danza de las cuadrillas se enmascara con pieles de jaguar, venados, chigüiros o serpientes. Jeremy Horner.

Fiesta de corralejas. Riosucio, Caldas. Jeremy Horner.

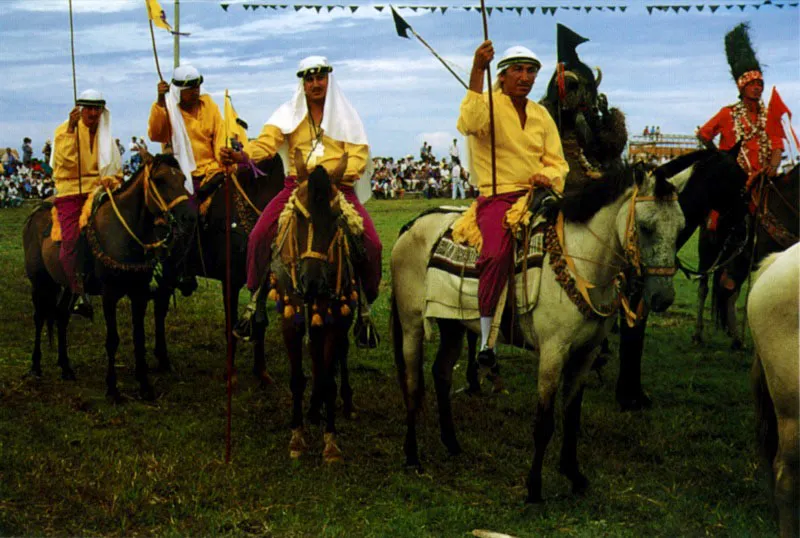

Las cuadrillas de San Martín, Meta, en una serie de episodios narran los encuentros de indios y negros con españoles y los de éstos con los moros. La trama de las alianzas y forcejeos interétnicos converge en la utopía de un ideal étnico: el hombre americano que al final de la fiesta, montado a caballo, rinde culto a San Martín, el santo católico, patrón de la fiesta. Jeremy Horner.

Las cuadrillas de San Martín, Meta, en una serie de episodios narran los encuentros de indios y negros con españoles y los de éstos con los moros. La trama de las alianzas y forcejeos interétnicos converge en la utopía de un ideal étnico: el hombre americano que al final de la fiesta, montado a caballo, rinde culto a San Martín, el santo católico, patrón de la fiesta. Jeremy Horner.

La fiesta de las cuadrillas de San Martín, Meta, que se celebra desde 1735, evoca la historia cultural americana a manera de los autos sacramentales medievales del cristianismo, en un diálogo beligerante de caballos y jinetes. También escenifica luchas verbales entre indios y negros como parodia del conflicto lingüístico que hablas africanas e indias sufrieron en su encuentro forzado. Jeremy Horner.

La fiesta de las cuadrillas de San Martín, Meta, que se celebra desde 1735, evoca la historia cultural americana a manera de los autos sacramentales medievales del cristianismo, en un diálogo beligerante de caballos y jinetes. También escenifica luchas verbales entre indios y negros como parodia del conflicto lingüístico que hablas africanas e indias sufrieron en su encuentro forzado. Jeremy Horner.

El arpa criolla y el cuatro, instrumentos emblema de los Llanos Orientales en Colombia. Jeremy Horner.

El arpa criolla y el cuatro, instrumentos emblema de los Llanos Orientales en Colombia. Jeremy Horner.

El arpa criolla y el cuatro, instrumentos emblema de los Llanos Orientales en Colombia. Jeremy Horner.

El joropo con arpa se ejecuta en los llanos de Colombia, y también en los venezolanos como su más auténtica manifestación cultural: “Yo soy nacido en el llano y recogido en mi tierra llanero ciento por ciento como la garza morena, cuando monto mi caballo, óiganlo bien, se borran todas mis penas me siento dueño del mundo…” Jeremy Horner.

Encuentro descarnado de la fiesta llanera con la poética de jaguares, anacondas y plumajes de los Llanos Orientales de Colombia. San Martín, Meta. Jeremy Horner.

Cabalgata en la feria de Cali, Valle del Cauca. Jeremy Horner.

Festival folclórico del bambuco y reinado nacional del bambuco en Neiva, Huila. Jeremy Horner.

Texto de: Nina S. de Friedemann

En 1825 el viajero Gosselman cuenta que la entrada a la gallera de Bogotá a ver riñas de gallos costaba medio real. La pasión por ver la pelea y apostar a tal o cual luchador era la gran diversión. Así, las apuestas por un gallo negro o por uno colorado podían subir hasta cien onzas. A la gallera, que era una especie de circo con piso de arena y dos filas de palcos, arribaban los gallos sin cresta, sin testículos y la mayoría de las veces sin las plumas de la cola. Había un criadero o gallería que tenía más de doscientos gallos bien alimentados y seleccionados. Lo que Gosselman no anotó es que la gallera era también arena de discusión y decisión sobre cuestiones políticas, porque allí también asistían personalidades del mundo gubernamental.

La tradición, que proviene de Asia Meridional, tiene testimonios arqueológicos en Micenas que datan de 2.000 años antes de Cristo. Se sabe además de peleas de gallos en India, Persia, China y Grecia, a donde fueron introducidos por el ateniense Temístocles, alrededor del año 520 antes de Cristo. Y mientras en la época de los Estuardos en Gran Bretaña jugar gallos era diversión de la nobleza, en Portugal se jugaban popularmente y en España eran parte del carnaval. Allí también se criaba la famosa raza de los jerezanos, que luego se exportaría como negocio al Nuevo Mundo desde comienzos del siglo XVI. La afición a los gallos también ha cundido entre los taurófilos y toreros. El circo de toros y la gallera son escenarios de emulación exclusiva entre hombres con la mediación de animales, aunque no faltan en las galleras las mujeres que apuestan.

En el calendario festivo de las ruralidades colombianas, las riñas de gallos, las corralejas de novillos, las corridas de toros, el coleo de ganado o las carreras de caballos son diversiones populares de las regiones donde el ganado es el eje de la vida económica. Y llegan a constituirse en emblemas de identidades regionales. Así, en Montería, capital del departamento de Córdoba, gran parte de cuyo territorio está en la llanura caribe, anualmente se celebra la concentración nacional del gallo fino. Y en Sincelejo, capital del departamento de Sucre, también en la misma llanura se celebra la feria internacional del gallo fino; y hasta hace unos pocos años tenían lugar allí corralejas con toros bravos sabaneros como las que actualmente se celebran en Sincé y otros poblados de la región.

Estas fiestas son amenizadas con música de bandas de viento o de acordeón y con fandangos de plaza como los del Sincelejo de antaño, donde bailaban cumbia con luces de velas que chorreaban sobre las cabezas de los danzantes en círculos de alegría alucinante. Se trata de festividades que sirven de escenarios de tradición y cambio social. Allí se muestra lo que se tiene y se aprende de lo nuevo que llega: Nuevos estilos de vestir y de bailar otras músicas, diferentes comportamientos sociales y éticas económicas. Acuden a estos festejos gentes de ciudades y pueblos vecinos y se refrendan o se establecen alianzas sociales o de trabajo.

Por el contrario, en la isla de Providencia, en el archipiélago colombiano del Caribe, a finales del decenio de 1960, las carreras de caballos sobre la playa eran apenas una parte de la celebración cívica del 20 de julio, día de la independencia nacional. Y recalcaban la riqueza del paisaje marino en una diáfana demostración de un paraíso incontaminado que ya en ese tiempo contrastaba con la saturación turística y demográfica de la isla de San Andrés. Rizos de agua tibia bañaban los pies de los jinetes que montados a pelo galopaban veloces a lo largo de la línea de encuentro entre la arena y el mar. Enormes sandías o melones de agua, cultivados en las partes altas de la isla, eran rodados como fardos para subirlos a las goletas que regresarían a San Andrés con los visitantes de la fiesta.

En San Martín, un pueblo en la gran llanura de la Orinoquia en el oriente de Colombia, desde l735 cada 11 de noviembre se celebra una fiesta de historia étnica americana con una representación teatral en que los actores desempeñan su papel a caballo. Indios, blancos, negros y moros son los protagonistas que cabalgan respectivamente caballos castaños o alazanes, blancos y tordillos, zainos o bayos, y moros. Cuatro cuadrillas de doce jinetes cada una componen una cabalgata que juega en un ballet de escaramuzas de guerra y de tregua, frente a la imagen del patrón religioso San Martín.

Uno de los perfiles distintivos de esta fiesta son las máscaras hechas con pieles, plumas y aun cabezas de animales: la piel de una babilla, el pico y el copete de un papagayo, los cuernos de un toro, un cuero de pecarí. La fiesta evoca la construcción del hombre llanero a partir del encuentro de indios y españoles. Los árabes o moros actúan como copartícipes en la historia española y los negros representan a los africanos traídos a América. De esta suerte, una de las escenas es la contienda entre moros y galanes o blancos, otra es un desafío entre indios y negros, que se realiza a pie y que simboliza el forcejeo por espacios territoriales y culturales de los dos grupos sujeto de la dominación española. Los indios “atacan” con arcos y flechas, los negros con machete. Así mismo hay una pantomima lingüística en que indios y negros se pronuncian en sus respectivos idiomas sin entenderse. El teatro de la fiesta se asimila en su montaje al de los antiguos autos sacramentales, y su esencia de síntesis es la imposición española.

#AmorPorColombia

Gallos, caballos y toros de fiesta

Gallos y galleras han sido, desde la colonia, un perfil constante en la vida colombiana. Jeremy Horner.

Gallos y galleras han sido, desde la colonia, un perfil constante en la vida colombiana. Jeremy Horner.

Pelea de gallos en Ibagué. Dibujo de Riou. 15.8 x 23.0 cm. L’Amérique equinoxiale. M. André. París, 1877. Academia Colombiana de Historia, Bogotá. Jeremy Horner.

Festival del gallo fino en Sincelejo, Córdoba. Luis Enrique Martínez, “Gallo vallenato”, cantó: Yo soy el gallo jabao, que a nadie le tiene miedo. Vivo listo y preparado en la legión de San Diego, con la espuela y con el pico puedo hacer una pelea con cualquier gallo que sea o con el pollo más guapito. Jeremy Horner.

Festival del gallo fino en Sincelejo, Córdoba. Toco los pitos, bonito, / toco los bajos, sabroso, / soy el gallo peligroso / con la espuela y con el pico. / Luis Enrique Martínez, “Gallo vallenato”. Jeremy Horner.

Desfile equino. Carnaval andino de blancos y negros. Pasto, Nariño. Jeremy Horner.

En la fiesta de San Martín, Meta, la danza de las cuadrillas se enmascara con pieles de jaguar, venados, chigüiros o serpientes. Jeremy Horner.

En la fiesta de San Martín, Meta, la danza de las cuadrillas se enmascara con pieles de jaguar, venados, chigüiros o serpientes. Jeremy Horner.

En la fiesta de San Martín, Meta, la danza de las cuadrillas se enmascara con pieles de jaguar, venados, chigüiros o serpientes. Jeremy Horner.

En la fiesta de San Martín, Meta, la danza de las cuadrillas se enmascara con pieles de jaguar, venados, chigüiros o serpientes. Jeremy Horner.

Fiesta de corralejas. Riosucio, Caldas. Jeremy Horner.

Las cuadrillas de San Martín, Meta, en una serie de episodios narran los encuentros de indios y negros con españoles y los de éstos con los moros. La trama de las alianzas y forcejeos interétnicos converge en la utopía de un ideal étnico: el hombre americano que al final de la fiesta, montado a caballo, rinde culto a San Martín, el santo católico, patrón de la fiesta. Jeremy Horner.

Las cuadrillas de San Martín, Meta, en una serie de episodios narran los encuentros de indios y negros con españoles y los de éstos con los moros. La trama de las alianzas y forcejeos interétnicos converge en la utopía de un ideal étnico: el hombre americano que al final de la fiesta, montado a caballo, rinde culto a San Martín, el santo católico, patrón de la fiesta. Jeremy Horner.

La fiesta de las cuadrillas de San Martín, Meta, que se celebra desde 1735, evoca la historia cultural americana a manera de los autos sacramentales medievales del cristianismo, en un diálogo beligerante de caballos y jinetes. También escenifica luchas verbales entre indios y negros como parodia del conflicto lingüístico que hablas africanas e indias sufrieron en su encuentro forzado. Jeremy Horner.

La fiesta de las cuadrillas de San Martín, Meta, que se celebra desde 1735, evoca la historia cultural americana a manera de los autos sacramentales medievales del cristianismo, en un diálogo beligerante de caballos y jinetes. También escenifica luchas verbales entre indios y negros como parodia del conflicto lingüístico que hablas africanas e indias sufrieron en su encuentro forzado. Jeremy Horner.

El arpa criolla y el cuatro, instrumentos emblema de los Llanos Orientales en Colombia. Jeremy Horner.

El arpa criolla y el cuatro, instrumentos emblema de los Llanos Orientales en Colombia. Jeremy Horner.

El arpa criolla y el cuatro, instrumentos emblema de los Llanos Orientales en Colombia. Jeremy Horner.

El joropo con arpa se ejecuta en los llanos de Colombia, y también en los venezolanos como su más auténtica manifestación cultural: “Yo soy nacido en el llano y recogido en mi tierra llanero ciento por ciento como la garza morena, cuando monto mi caballo, óiganlo bien, se borran todas mis penas me siento dueño del mundo…” Jeremy Horner.

Encuentro descarnado de la fiesta llanera con la poética de jaguares, anacondas y plumajes de los Llanos Orientales de Colombia. San Martín, Meta. Jeremy Horner.

Cabalgata en la feria de Cali, Valle del Cauca. Jeremy Horner.

Festival folclórico del bambuco y reinado nacional del bambuco en Neiva, Huila. Jeremy Horner.

Texto de: Nina S. de Friedemann

En 1825 el viajero Gosselman cuenta que la entrada a la gallera de Bogotá a ver riñas de gallos costaba medio real. La pasión por ver la pelea y apostar a tal o cual luchador era la gran diversión. Así, las apuestas por un gallo negro o por uno colorado podían subir hasta cien onzas. A la gallera, que era una especie de circo con piso de arena y dos filas de palcos, arribaban los gallos sin cresta, sin testículos y la mayoría de las veces sin las plumas de la cola. Había un criadero o gallería que tenía más de doscientos gallos bien alimentados y seleccionados. Lo que Gosselman no anotó es que la gallera era también arena de discusión y decisión sobre cuestiones políticas, porque allí también asistían personalidades del mundo gubernamental.

La tradición, que proviene de Asia Meridional, tiene testimonios arqueológicos en Micenas que datan de 2.000 años antes de Cristo. Se sabe además de peleas de gallos en India, Persia, China y Grecia, a donde fueron introducidos por el ateniense Temístocles, alrededor del año 520 antes de Cristo. Y mientras en la época de los Estuardos en Gran Bretaña jugar gallos era diversión de la nobleza, en Portugal se jugaban popularmente y en España eran parte del carnaval. Allí también se criaba la famosa raza de los jerezanos, que luego se exportaría como negocio al Nuevo Mundo desde comienzos del siglo XVI. La afición a los gallos también ha cundido entre los taurófilos y toreros. El circo de toros y la gallera son escenarios de emulación exclusiva entre hombres con la mediación de animales, aunque no faltan en las galleras las mujeres que apuestan.

En el calendario festivo de las ruralidades colombianas, las riñas de gallos, las corralejas de novillos, las corridas de toros, el coleo de ganado o las carreras de caballos son diversiones populares de las regiones donde el ganado es el eje de la vida económica. Y llegan a constituirse en emblemas de identidades regionales. Así, en Montería, capital del departamento de Córdoba, gran parte de cuyo territorio está en la llanura caribe, anualmente se celebra la concentración nacional del gallo fino. Y en Sincelejo, capital del departamento de Sucre, también en la misma llanura se celebra la feria internacional del gallo fino; y hasta hace unos pocos años tenían lugar allí corralejas con toros bravos sabaneros como las que actualmente se celebran en Sincé y otros poblados de la región.

Estas fiestas son amenizadas con música de bandas de viento o de acordeón y con fandangos de plaza como los del Sincelejo de antaño, donde bailaban cumbia con luces de velas que chorreaban sobre las cabezas de los danzantes en círculos de alegría alucinante. Se trata de festividades que sirven de escenarios de tradición y cambio social. Allí se muestra lo que se tiene y se aprende de lo nuevo que llega: Nuevos estilos de vestir y de bailar otras músicas, diferentes comportamientos sociales y éticas económicas. Acuden a estos festejos gentes de ciudades y pueblos vecinos y se refrendan o se establecen alianzas sociales o de trabajo.

Por el contrario, en la isla de Providencia, en el archipiélago colombiano del Caribe, a finales del decenio de 1960, las carreras de caballos sobre la playa eran apenas una parte de la celebración cívica del 20 de julio, día de la independencia nacional. Y recalcaban la riqueza del paisaje marino en una diáfana demostración de un paraíso incontaminado que ya en ese tiempo contrastaba con la saturación turística y demográfica de la isla de San Andrés. Rizos de agua tibia bañaban los pies de los jinetes que montados a pelo galopaban veloces a lo largo de la línea de encuentro entre la arena y el mar. Enormes sandías o melones de agua, cultivados en las partes altas de la isla, eran rodados como fardos para subirlos a las goletas que regresarían a San Andrés con los visitantes de la fiesta.

En San Martín, un pueblo en la gran llanura de la Orinoquia en el oriente de Colombia, desde l735 cada 11 de noviembre se celebra una fiesta de historia étnica americana con una representación teatral en que los actores desempeñan su papel a caballo. Indios, blancos, negros y moros son los protagonistas que cabalgan respectivamente caballos castaños o alazanes, blancos y tordillos, zainos o bayos, y moros. Cuatro cuadrillas de doce jinetes cada una componen una cabalgata que juega en un ballet de escaramuzas de guerra y de tregua, frente a la imagen del patrón religioso San Martín.

Uno de los perfiles distintivos de esta fiesta son las máscaras hechas con pieles, plumas y aun cabezas de animales: la piel de una babilla, el pico y el copete de un papagayo, los cuernos de un toro, un cuero de pecarí. La fiesta evoca la construcción del hombre llanero a partir del encuentro de indios y españoles. Los árabes o moros actúan como copartícipes en la historia española y los negros representan a los africanos traídos a América. De esta suerte, una de las escenas es la contienda entre moros y galanes o blancos, otra es un desafío entre indios y negros, que se realiza a pie y que simboliza el forcejeo por espacios territoriales y culturales de los dos grupos sujeto de la dominación española. Los indios “atacan” con arcos y flechas, los negros con machete. Así mismo hay una pantomima lingüística en que indios y negros se pronuncian en sus respectivos idiomas sin entenderse. El teatro de la fiesta se asimila en su montaje al de los antiguos autos sacramentales, y su esencia de síntesis es la imposición española.