- Botero esculturas (1998)

- Salmona (1998)

- El sabor de Colombia (1994)

- Wayuú. Cultura del desierto colombiano (1998)

- Semana Santa en Popayán (1999)

- Cartagena de siempre (1992)

- Palacio de las Garzas (1999)

- Juan Montoya (1998)

- Aves de Colombia. Grabados iluminados del Siglo XVIII (1993)

- Alta Colombia. El esplendor de la montaña (1996)

- Artefactos. Objetos artesanales de Colombia (1992)

- Carros. El automovil en Colombia (1995)

- Espacios Comerciales. Colombia (1994)

- Cerros de Bogotá (2000)

- El Terremoto de San Salvador. Narración de un superviviente (2001)

- Manolo Valdés. La intemporalidad del arte (1999)

- Casa de Hacienda. Arquitectura en el campo colombiano (1997)

- Fiestas. Celebraciones y Ritos de Colombia (1995)

- Costa Rica. Pura Vida (2001)

- Luis Restrepo. Arquitectura (2001)

- Ana Mercedes Hoyos. Palenque (2001)

- La Moneda en Colombia (2001)

- Jardines de Colombia (1996)

- Una jornada en Macondo (1995)

- Retratos (1993)

- Atavíos. Raíces de la moda colombiana (1996)

- La ruta de Humboldt. Colombia - Venezuela (1994)

- Trópico. Visiones de la naturaleza colombiana (1997)

- Herederos de los Incas (1996)

- Casa Moderna. Medio siglo de arquitectura doméstica colombiana (1996)

- Bogotá desde el aire (1994)

- La vida en Colombia (1994)

- Casa Republicana. La bella época en Colombia (1995)

- Selva húmeda de Colombia (1990)

- Richter (1997)

- Por nuestros niños. Programas para su Proteccion y Desarrollo en Colombia (1990)

- Mariposas de Colombia (1991)

- Colombia tierra de flores (1990)

- Los países andinos desde el satélite (1995)

- Deliciosas frutas tropicales (1990)

- Arrecifes del Caribe (1988)

- Casa campesina. Arquitectura vernácula de Colombia (1993)

- Páramos (1988)

- Manglares (1989)

- Señor Ladrillo (1988)

- La última muerte de Wozzeck (2000)

- Historia del Café de Guatemala (2001)

- Casa Guatemalteca (1999)

- Silvia Tcherassi (2002)

- Ana Mercedes Hoyos. Retrospectiva (2002)

- Francisco Mejía Guinand (2002)

- Aves del Llano (1992)

- El año que viene vuelvo (1989)

- Museos de Bogotá (1989)

- El arte de la cocina japonesa (1996)

- Botero Dibujos (1999)

- Colombia Campesina (1989)

- Conflicto amazónico. 1932-1934 (1994)

- Débora Arango. Museo de Arte Moderno de Medellín (1986)

- La Sabana de Bogotá (1988)

- Casas de Embajada en Washington D.C. (2004)

- XVI Bienal colombiana de Arquitectura 1998 (1998)

- Visiones del Siglo XX colombiano. A través de sus protagonistas ya muertos (2003)

- Río Bogotá (1985)

- Jacanamijoy (2003)

- Álvaro Barrera. Arquitectura y Restauración (2003)

- Campos de Golf en Colombia (2003)

- Cartagena de Indias. Visión panorámica desde el aire (2003)

- Guadua. Arquitectura y Diseño (2003)

- Enrique Grau. Homenaje (2003)

- Mauricio Gómez. Con la mano izquierda (2003)

- Ignacio Gómez Jaramillo (2003)

- Tesoros del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 350 años (2003)

- Manos en el arte colombiano (2003)

- Historia de la Fotografía en Colombia. Museo de Arte Moderno de Bogotá (1983)

- Arenas Betancourt. Un realista más allá del tiempo (1986)

- Los Figueroa. Aproximación a su época y a su pintura (1986)

- Andrés de Santa María (1985)

- Ricardo Gómez Campuzano (1987)

- El encanto de Bogotá (1987)

- Manizales de ayer. Album de fotografías (1987)

- Ramírez Villamizar. Museo de Arte Moderno de Bogotá (1984)

- La transformación de Bogotá (1982)

- Las fronteras azules de Colombia (1985)

- Botero en el Museo Nacional de Colombia. Nueva donación 2004 (2004)

- Gonzalo Ariza. Pinturas (1978)

- Grau. El pequeño viaje del Barón Von Humboldt (1977)

- Bogotá Viva (2004)

- Albergues del Libertador en Colombia. Banco de la República (1980)

- El Rey triste (1980)

- Gregorio Vásquez (1985)

- Ciclovías. Bogotá para el ciudadano (1983)

- Negret escultor. Homenaje (2004)

- Mefisto. Alberto Iriarte (2004)

- Suramericana. 60 Años de compromiso con la cultura (2004)

- Rostros de Colombia (1985)

- Flora de Los Andes. Cien especies del Altiplano Cundi-Boyacense (1984)

- Casa de Nariño (1985)

- Periodismo gráfico. Círculo de Periodistas de Bogotá (1984)

- Cien años de arte colombiano. 1886 - 1986 (1985)

- Pedro Nel Gómez (1981)

- Colombia amazónica (1988)

- Palacio de San Carlos (1986)

- Veinte años del Sena en Colombia. 1957-1977 (1978)

- Bogotá. Estructura y principales servicios públicos (1978)

- Colombia Parques Naturales (2006)

- Érase una vez Colombia (2005)

- Colombia 360°. Ciudades y pueblos (2006)

- Bogotá 360°. La ciudad interior (2006)

- Guatemala inédita (2006)

- Casa de Recreo en Colombia (2005)

- Manzur. Homenaje (2005)

- Gerardo Aragón (2009)

- Santiago Cárdenas (2006)

- Omar Rayo. Homenaje (2006)

- Beatriz González (2005)

- Casa de Campo en Colombia (2007)

- Luis Restrepo. construcciones (2007)

- Juan Cárdenas (2007)

- Luis Caballero. Homenaje (2007)

- Fútbol en Colombia (2007)

- Cafés de Colombia (2008)

- Colombia es Color (2008)

- Armando Villegas. Homenaje (2008)

- Manuel Hernández (2008)

- Alicia Viteri. Memoria digital (2009)

- Clemencia Echeverri. Sin respuesta (2009)

- Museo de Arte Moderno de Cartagena de Indias (2009)

- Agua. Riqueza de Colombia (2009)

- Volando Colombia. Paisajes (2009)

- Colombia en flor (2009)

- Medellín 360º. Cordial, Pujante y Bella (2009)

- Arte Internacional. Colección del Banco de la República (2009)

- Hugo Zapata (2009)

- Apalaanchi. Pescadores Wayuu (2009)

- Bogotá vuelo al pasado (2010)

- Grabados Antiguos de la Pontificia Universidad Javeriana. Colección Eduardo Ospina S. J. (2010)

- Orquídeas. Especies de Colombia (2010)

- Apartamentos. Bogotá (2010)

- Luis Caballero. Erótico (2010)

- Luis Fernando Peláez (2010)

- Aves en Colombia (2011)

- Pedro Ruiz (2011)

- El mundo del arte en San Agustín (2011)

- Cundinamarca. Corazón de Colombia (2011)

- El hundimiento de los Partidos Políticos Tradicionales venezolanos: El caso Copei (2014)

- Artistas por la paz (1986)

- Reglamento de uniformes, insignias, condecoraciones y distintivos para el personal de la Policía Nacional (2009)

- Historia de Bogotá. Tomo I - Conquista y Colonia (2007)

- Historia de Bogotá. Tomo II - Siglo XIX (2007)

- Academia Colombiana de Jurisprudencia. 125 Años (2019)

- Duque, su presidencia (2022)

Lluvias que traen fiestas

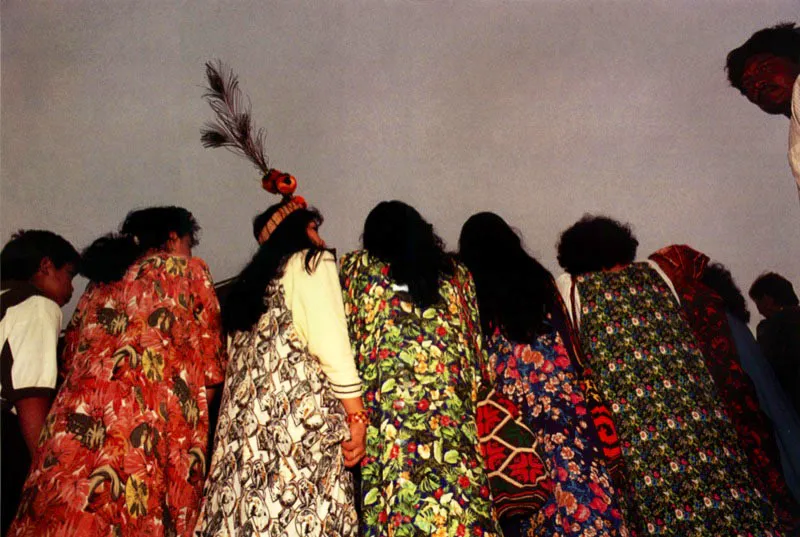

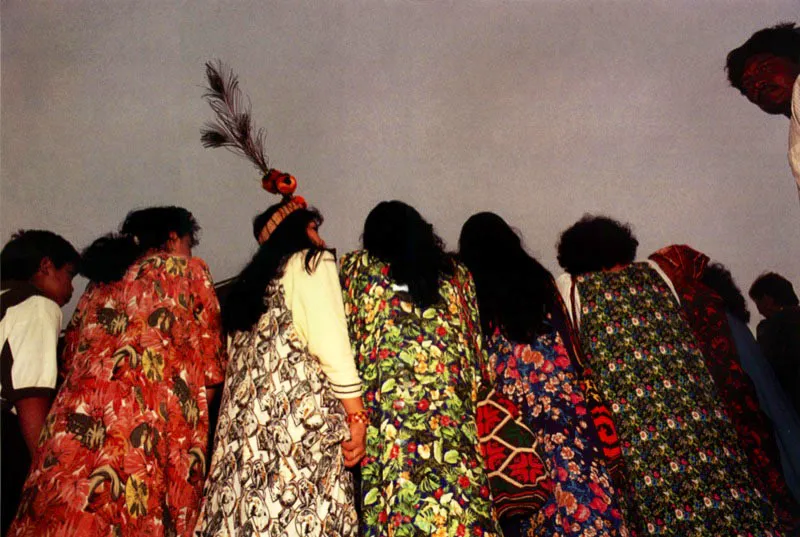

La yóona o chichamaya es una fiesta de preludio a la fertilidad entre los indios Wayúu, conocidos como Guajiros y “amos de la arrogancia y del cacto”. Uribia, La Guajira. Jeremy Horner.

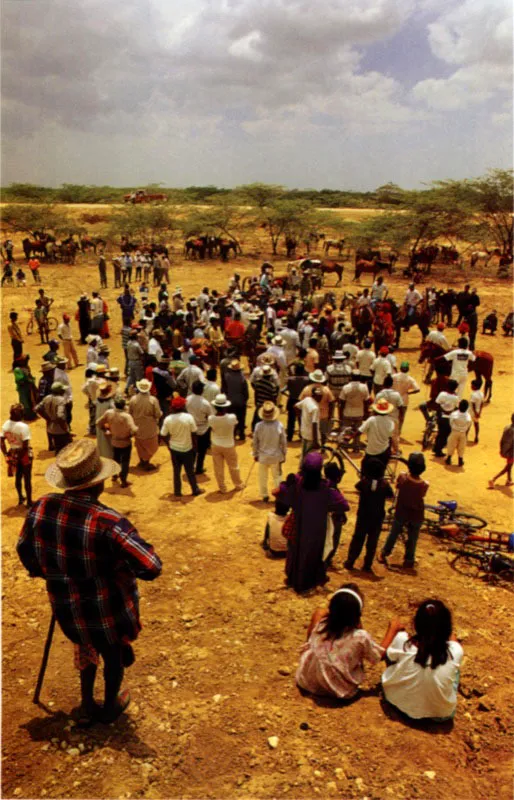

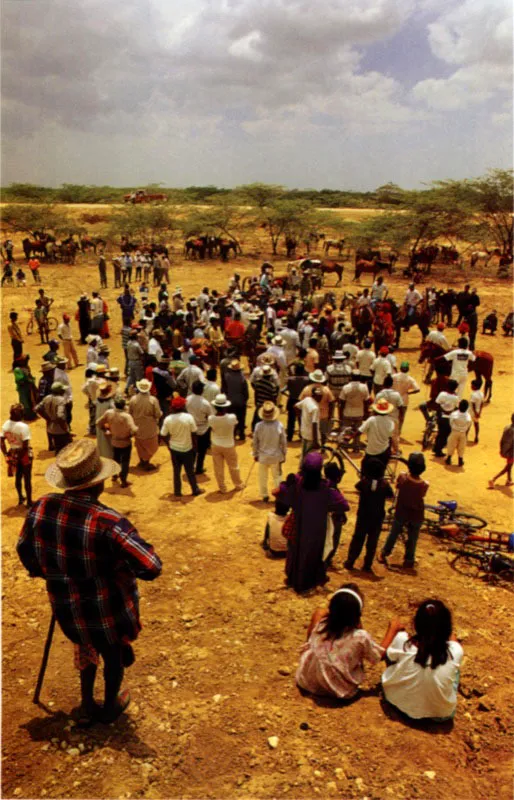

Caballos ataviados con trenzas, borlas y madejas de cerda de colores brillantes para carreras de festejo, han sido parte de la tradición Wayúu, La Guajira. Jeremy Horner.

Memorias del uso ágil y agresivo del arco y la flecha que consagró la arrogancia de los indios Wayúu, durante las fiestas en Uribia, La Guajira. Jeremy Horner.

Bollos de maíz, carne de res en “friche”, es decir en su misma sangre, y cuajada, además de pan de trigo comprado, acudieron al festival de Uribia, La Guajira. Jeremy Horner.

La tradición de los indios Wayúu, narra que en el acto de la concepción el nuevo niño recibe de su padre la sangre y de su madre la carne. Festival de Uribia, La Guajira. Jeremy Horner.

El festival vallenato es rico en instrumentos musicales de fricción y de percusión: la guacharaca, que es un idiófono elaborado del tallo de la “caña de playón”, al cual se le hacen estrías y se toca con un trinche de alambre, y la caja vallenata, de origen africano, que es un tambor de un solo parche, originalmente de buche de caimán, hecho del tronco de un árbol. Festivales vallenato, Cesar y Wayúu, Uribia, La Guajira. Jeremy Horner.

El festival vallenato es rico en instrumentos musicales de fricción y de percusión: la guacharaca, que es un idiófono elaborado del tallo de la “caña de playón”, al cual se le hacen estrías y se toca con un trinche de alambre, y la caja vallenata, de origen africano, que es un tambor de un solo parche, originalmente de buche de caimán, hecho del tronco de un árbol. Festivales vallenato, Cesar y Wayúu, Uribia, La Guajira. Jeremy Horner.

La poética del origen de los Wayúu cuenta que nacieron del viento del nordeste y de la diosa de las lluvias. El invierno, hermano de la diosa de las lluvias, es el tío materno y representa a los indios Guajiros. La joyería que lucen las mujeres Wayúu hace parte del pago que los parientes del hombre hacen a los de la mujer cuando éstos van a casarse. Festival de Uribia, La Guajira. Jeremy Horner.

La poética del origen de los Wayúu cuenta que nacieron del viento del nordeste y de la diosa de las lluvias. El invierno, hermano de la diosa de las lluvias, es el tío materno y representa a los indios Guajiros. La joyería que lucen las mujeres Wayúu hace parte del pago que los parientes del hombre hacen a los de la mujer cuando éstos van a casarse. Festival de Uribia, La Guajira. Jeremy Horner.

Los indios Wayúu de La Guajira se distinguen por la particularidad de sus instrumentos musicales y por la manera de tocarlos. En todas sus fiestas aparece la isira o maraca esférica; la kasha o tambor cilíndrico de dos membranas percutido con dos baguetas; la timbirimba guimbarda o birimbao, aro metálico al que va soldado un fleje de acero que se hace vibrar, y la maasi, flauta traversera de lengüeta libre con orificios digitales. Jeremy Horner.

Los indios Wayúu de La Guajira se distinguen por la particularidad de sus instrumentos musicales y por la manera de tocarlos. En todas sus fiestas aparece la isira o maraca esférica; la kasha o tambor cilíndrico de dos membranas percutido con dos baguetas; la timbirimba guimbarda o birimbao, aro metálico al que va soldado un fleje de acero que se hace vibrar, y la maasi, flauta traversera de lengüeta libre con orificios digitales. Jeremy Horner.

Los indios Wayúu de La Guajira se distinguen por la particularidad de sus instrumentos musicales y por la manera de tocarlos. En todas sus fiestas aparece la isira o maraca esférica; la kasha o tambor cilíndrico de dos membranas percutido con dos baguetas; la timbirimba guimbarda o birimbao, aro metálico al que va soldado un fleje de acero que se hace vibrar, y la maasi, flauta traversera de lengüeta libre con orificios digitales. Jeremy Horner.

Los indios Wayúu de La Guajira se distinguen por la particularidad de sus instrumentos musicales y por la manera de tocarlos. En todas sus fiestas aparece la isira o maraca esférica; la kasha o tambor cilíndrico de dos membranas percutido con dos baguetas; la timbirimba guimbarda o birimbao, aro metálico al que va soldado un fleje de acero que se hace vibrar, y la maasi, flauta traversera de lengüeta libre con orificios digitales. Jeremy Horner.

Texto de: Nina S. de Friedemann

Pocos festivales de confluencia como el de Uribia, en 1994 llegaron gentes de lejanías guajiras tanto de Colombia como de Venezuela, donde vive la etnia Wayúu. Carreras de caballos, música y una representación de la chichamaya –yóona– o fiesta de la fertilidad les permitieron a los indígenas representar teatralmente un perfil de su cultura, y a ellos mirarse como en un espejo.

Una –yóona– se celebra en diferentes ocasiones: cuando la cosecha de los fríjoles es buena, cuando las estrellas anuncian la llegada de las lluvias y cuando llegan las lluvias. Y también cuando una niña se convierte en mujer. Es una danza que festeja la fertilidad. La jovencita sale de su reclusión en el rancho donde aprendió el arte maravilloso del tejido evitando los rayos del sol y las miradas de los hombres. Se presenta para la fiesta con el rostro iluminado con pintura roja de onoto, adornada profusamente con joyería en el cuello, los brazos y alrededor de los tobillos. A medida que danza extiende los pliegues de su manta a manera de alas; el velo que cubre su cabeza ondea y el cuerpo parece empezar a flotar por encima del círculo de personas que han llegado atendiendo el llamado de tambor. Un hombre sale a la mitad del ruedo y baila en cortejo amoroso hasta desfallecer. Otro lo reemplaza. El tambor continúa su percusión hasta el amanecer. El retumbo, el borrum, borrum, borrum, tá, tá, tá anuncia nuevas vidas y muchas fiestas. La yóona de los Wayúu, es un ritual que simboliza la imaginación festiva de los colombianos. En La Guajira, la península de cardones y arena, esta celebración a la fertilidad reitera una vez más la personalidad creativa de Colombia en torno a la variedad de su cultura, a su alegría, y a la guarda de la tradición.

#AmorPorColombia

Lluvias que traen fiestas

La yóona o chichamaya es una fiesta de preludio a la fertilidad entre los indios Wayúu, conocidos como Guajiros y “amos de la arrogancia y del cacto”. Uribia, La Guajira. Jeremy Horner.

Caballos ataviados con trenzas, borlas y madejas de cerda de colores brillantes para carreras de festejo, han sido parte de la tradición Wayúu, La Guajira. Jeremy Horner.

Memorias del uso ágil y agresivo del arco y la flecha que consagró la arrogancia de los indios Wayúu, durante las fiestas en Uribia, La Guajira. Jeremy Horner.

Bollos de maíz, carne de res en “friche”, es decir en su misma sangre, y cuajada, además de pan de trigo comprado, acudieron al festival de Uribia, La Guajira. Jeremy Horner.

La tradición de los indios Wayúu, narra que en el acto de la concepción el nuevo niño recibe de su padre la sangre y de su madre la carne. Festival de Uribia, La Guajira. Jeremy Horner.

El festival vallenato es rico en instrumentos musicales de fricción y de percusión: la guacharaca, que es un idiófono elaborado del tallo de la “caña de playón”, al cual se le hacen estrías y se toca con un trinche de alambre, y la caja vallenata, de origen africano, que es un tambor de un solo parche, originalmente de buche de caimán, hecho del tronco de un árbol. Festivales vallenato, Cesar y Wayúu, Uribia, La Guajira. Jeremy Horner.

El festival vallenato es rico en instrumentos musicales de fricción y de percusión: la guacharaca, que es un idiófono elaborado del tallo de la “caña de playón”, al cual se le hacen estrías y se toca con un trinche de alambre, y la caja vallenata, de origen africano, que es un tambor de un solo parche, originalmente de buche de caimán, hecho del tronco de un árbol. Festivales vallenato, Cesar y Wayúu, Uribia, La Guajira. Jeremy Horner.

La poética del origen de los Wayúu cuenta que nacieron del viento del nordeste y de la diosa de las lluvias. El invierno, hermano de la diosa de las lluvias, es el tío materno y representa a los indios Guajiros. La joyería que lucen las mujeres Wayúu hace parte del pago que los parientes del hombre hacen a los de la mujer cuando éstos van a casarse. Festival de Uribia, La Guajira. Jeremy Horner.

La poética del origen de los Wayúu cuenta que nacieron del viento del nordeste y de la diosa de las lluvias. El invierno, hermano de la diosa de las lluvias, es el tío materno y representa a los indios Guajiros. La joyería que lucen las mujeres Wayúu hace parte del pago que los parientes del hombre hacen a los de la mujer cuando éstos van a casarse. Festival de Uribia, La Guajira. Jeremy Horner.

Los indios Wayúu de La Guajira se distinguen por la particularidad de sus instrumentos musicales y por la manera de tocarlos. En todas sus fiestas aparece la isira o maraca esférica; la kasha o tambor cilíndrico de dos membranas percutido con dos baguetas; la timbirimba guimbarda o birimbao, aro metálico al que va soldado un fleje de acero que se hace vibrar, y la maasi, flauta traversera de lengüeta libre con orificios digitales. Jeremy Horner.

Los indios Wayúu de La Guajira se distinguen por la particularidad de sus instrumentos musicales y por la manera de tocarlos. En todas sus fiestas aparece la isira o maraca esférica; la kasha o tambor cilíndrico de dos membranas percutido con dos baguetas; la timbirimba guimbarda o birimbao, aro metálico al que va soldado un fleje de acero que se hace vibrar, y la maasi, flauta traversera de lengüeta libre con orificios digitales. Jeremy Horner.

Los indios Wayúu de La Guajira se distinguen por la particularidad de sus instrumentos musicales y por la manera de tocarlos. En todas sus fiestas aparece la isira o maraca esférica; la kasha o tambor cilíndrico de dos membranas percutido con dos baguetas; la timbirimba guimbarda o birimbao, aro metálico al que va soldado un fleje de acero que se hace vibrar, y la maasi, flauta traversera de lengüeta libre con orificios digitales. Jeremy Horner.

Los indios Wayúu de La Guajira se distinguen por la particularidad de sus instrumentos musicales y por la manera de tocarlos. En todas sus fiestas aparece la isira o maraca esférica; la kasha o tambor cilíndrico de dos membranas percutido con dos baguetas; la timbirimba guimbarda o birimbao, aro metálico al que va soldado un fleje de acero que se hace vibrar, y la maasi, flauta traversera de lengüeta libre con orificios digitales. Jeremy Horner.

Texto de: Nina S. de Friedemann

Pocos festivales de confluencia como el de Uribia, en 1994 llegaron gentes de lejanías guajiras tanto de Colombia como de Venezuela, donde vive la etnia Wayúu. Carreras de caballos, música y una representación de la chichamaya –yóona– o fiesta de la fertilidad les permitieron a los indígenas representar teatralmente un perfil de su cultura, y a ellos mirarse como en un espejo.

Una –yóona– se celebra en diferentes ocasiones: cuando la cosecha de los fríjoles es buena, cuando las estrellas anuncian la llegada de las lluvias y cuando llegan las lluvias. Y también cuando una niña se convierte en mujer. Es una danza que festeja la fertilidad. La jovencita sale de su reclusión en el rancho donde aprendió el arte maravilloso del tejido evitando los rayos del sol y las miradas de los hombres. Se presenta para la fiesta con el rostro iluminado con pintura roja de onoto, adornada profusamente con joyería en el cuello, los brazos y alrededor de los tobillos. A medida que danza extiende los pliegues de su manta a manera de alas; el velo que cubre su cabeza ondea y el cuerpo parece empezar a flotar por encima del círculo de personas que han llegado atendiendo el llamado de tambor. Un hombre sale a la mitad del ruedo y baila en cortejo amoroso hasta desfallecer. Otro lo reemplaza. El tambor continúa su percusión hasta el amanecer. El retumbo, el borrum, borrum, borrum, tá, tá, tá anuncia nuevas vidas y muchas fiestas. La yóona de los Wayúu, es un ritual que simboliza la imaginación festiva de los colombianos. En La Guajira, la península de cardones y arena, esta celebración a la fertilidad reitera una vez más la personalidad creativa de Colombia en torno a la variedad de su cultura, a su alegría, y a la guarda de la tradición.